Après avoir vu les toponymes liés à la ronce en langue d’oïl puis en langue d’oc, je m’intéresse aujourd’hui à leur présence dans les autres langues sur notre territoire.

L’allemand

La ronce se dit brombeer en allemand. Je n’ai trouvé, en France, que trois toponymes formés sur ce nom : Brombeeracker à Berstett (B.-Rhin), avec acker, « champ », Brombeerbaum à Gosselming (Mos.), avec baum, « arbre » (d’où sans doute le sens de mûrier) et Brombeerental à Lampertheim (B.-Rhin), la « vallée des ronces ».

De l’indo-européen ster, « aigu », est venu l’anglais thorn et l’allemand dorn, « épine », qui a pu désigner la « ronce », d’où sont issus les noms de Dornenwaedel, « petit bois de ronces, petite ronceraie » (Gries, B.-Rhin), de Dornenwiese, « prairie aux ronces » (Harn-sous-Varsberg, Mos.), de Dornheck, « la queue des ronces » (Ébersviller, id. ; Niederhaslach, B.-Rhin etc.), du ruisseau Dornengraben (graben, « fossé » – à Kaltenhouse, id.) etc.

Le basque

La langue basque connait l’arroumègue (dérivé de l’occitan roumègue, cf. le billet précédent), qui explique les noms d’Arrouméga (Buzy et Saint-Vincent, P.-A.), de L’Arroumégas (Aubiet, Gers) et des Arroumégats (Lescar, P.-A.), tous formés avec le suffixe augmentatif –as, parfois péjoratif, d’où le sens de « grandes, mauvaises ronces ». On trouve également le nom de Darre la Roume (Gan, P.-A.), « derrière la ronce », avec mécoupure de l’article et francisation.

La ronce se dit plus particulièrement sègo ou sègue, sans doute par analogie de forme et d’image entre une haie de ronces et une scie, sègue en béarnais. On trouve ainsi de nombreux noms du type Sègue (Salies-du-Béarn, P.-A. etc.) ou Sègues (Lucq-de-Béarn, id. etc.), le diminutif Les Séguettes (Tieste-Uragnou, Gers), et même une Male-Sègue (« mauvaise ronce », à Carresse, P.-A. – qui porte drôlement son nom).

Sur la racine basque lak-, « rugueux », a été formé le nom laharr désignant lui aussi la ronce, que l’on retrouve dans les noms de Laharraga (Ahetze, Istruits et Estérençuby, P.-A.), Laharrague (Lahonce, id.) et Laharraquia (Lecumberry, id.).

Le breton

Le mot breton pour la ronce est drez, collectif drezenn (à rapprocher de l’irlandais dris, de même sens). On retrouve ce terme dans quelques noms de lieux-dits comme Toul an Drez, « trou à ronces » (Douarnenez, Fin.) et Loj an Drez, « loge, abri à ronces » (Melgven, id.). En Basse-Bretagne, la ronceraie se retrouve dans des noms comme Drézit Vihan , « petite ronceraie » (Bourbriac, C.-d’A., ), Coat an Drézec, « bois des ronces » (Melgven, Fin.), le Moulin Drézec (Plourin-lès-Morlaix, id.) etc. En Haute-Bretagne se retrouvent des variantes comme Drezeux (Guérande, L.-A.) ou le Drézeul (Saint-Dolay, Mor.) – qui sont d’anciens Drezeuc.

Il est impossible de passer à côté de l’île de Drenec (Enez Drenneg), « l’île aux épines ; épinaie », de l’archipel des Glénans, et des Îles Drenec du golfe du Morbihan (Dictionnaire étymologique des îles françaises, éditions Désiris, 2023, par votre serviteur – disponible dans toutes les librairies). Sur ce même étymon ont été formés les noms de Le Drennec (An Drenneg, Fin., qui était Spinetum en 1291) et de plusieurs lieux-dits homonymes du Finistère et du Morbihan.

Le corse

La langue corse utilise le terme lama pour désigner la ronce, et le collectif lamaghja pour la ronceraie. On trouve ainsi le nom Lama d’une commune (H.-C.) et de plusieurs lieux-dits (à Levie, Forciolo, Zoza … en C.-du-Sud etc.), ainsi que Lama Vecchia (« vieille », à Poggio-Di-Nazza, C.-du-Sud), Lama Di Frati (« des moines », à Figari, H.-C.), Lama di Frassu (« du frêne », à Sotta, id.). Quelques noms sont issus du collectif, comme Lamaja (Carbini, Petreto-Bicchisano, C.-du-Sud etc.).

Le norrois

Le vieux norrois thorn, « épine » d’où « ronces » (cf. plus haut l’allemand dorn), se retrouve dans le nom Tournetuit, formé avec le vieux norrois thveit, « défrichement », d’où le sens d’« essart des ronces », de deux lieux-dits aujourd’hui disparus, l’un en forêt de Brotonne ( Mare de Tournetui en 1463, Caudebec-en-Caux, S.-Mar.) et l’autre à Grainville-la-Teinturière (id.). On retrouve encore aujourd’hui cette formation dans le nom des lieux-dits Tontuit à Saint-Benoît-d’Hébertot et à Quetteville (Calv.).

On trouve ce même thorn dans les noms de Tournebu (Calvados), avec bû, « ferme », de l’ancienne Tournedos-sur-Seine (aujourd’hui dans Porte-de-Seine, Eure), qui était Tournetot en 1631, avec topt, « ferme », ainsi que dans le déterminant de Saint-Germain-de-Tournebut (Manche) qui était Tornebusc en 1080, de thorn et buskr, « bois ». Plusieurs lieux-dits portent des noms similaires comme Tournebu (Fresney-le-Puceux, Calv.), Tournebut (Appeville, Manche ; Aubevoye, Eure) ou Tournetot (Saint-Martin-aux-Bruneaux, S.-Mar.).

La devinette

Il vous faudra trouver une commune de France métropolitaine dont le nom, en un seul mot, est lié, selon l’étymologie la plus consensuelle, à un des mots désignant la ronce étudiés dans le billet du jour, associé à un mot désignant un animal qui, mal compris, a fini par être remplacé par un mot désignant un minéral.

Le nom du chef-lieu de canton désignait une étendue unie, à vocation rurale. Il est aujourd’hui complété par le nom de la rivière qui l’arrose. Sa gare a servi à un humoriste.

Les indices :

■ pour la commune elle-même, mais pas seulement :

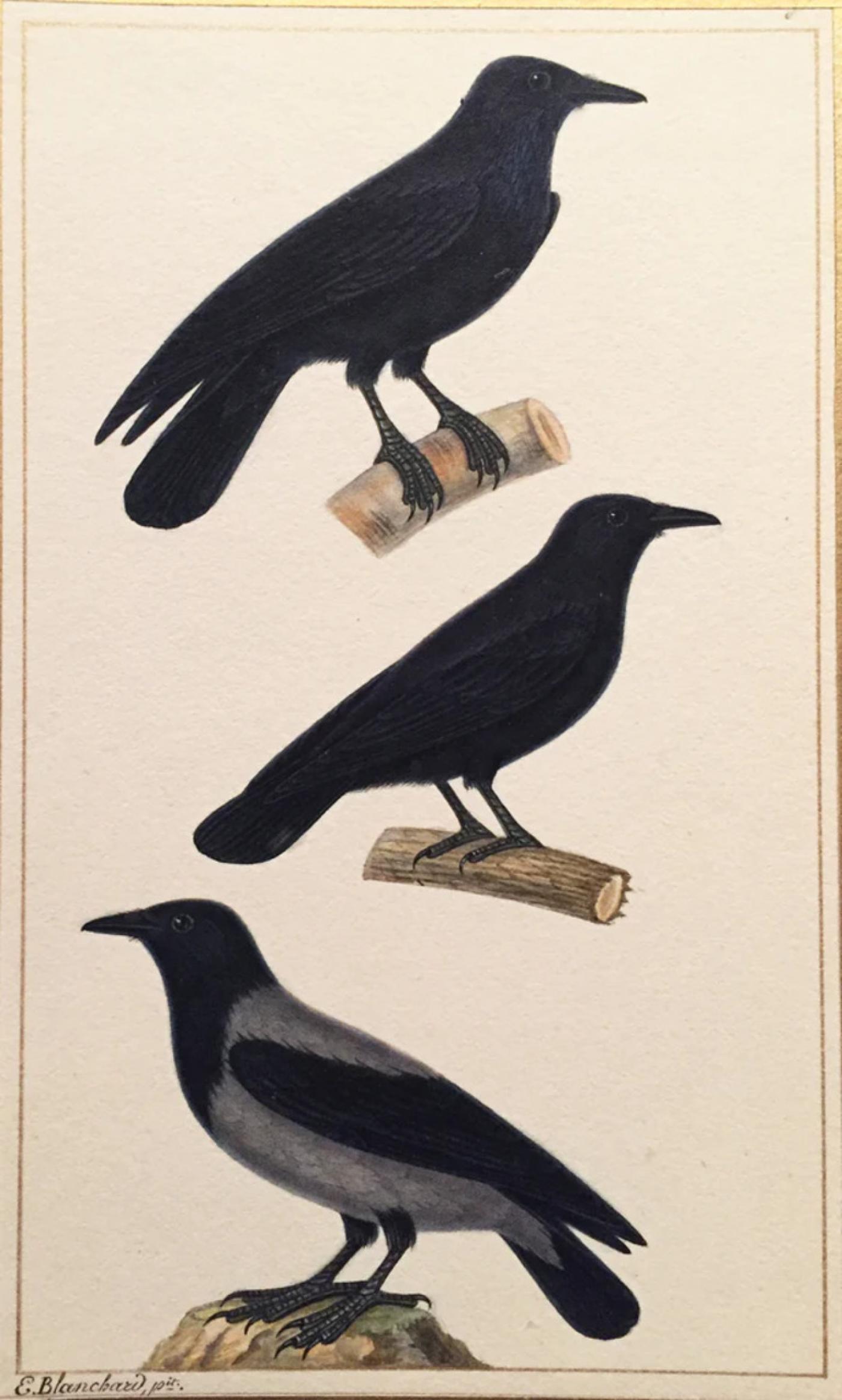

■ pour le chef-lieu du canton :

■ pour le chef-lieu d’arrondissement … euh …

Réponse attendue chez leveto@sfr.fr

Bonjour m Leveto

p’tite liste *lundicale

—

le Mont BERNY (60 à saint-étienne-roilaye , ancien mediolanon , selon Lacroix )

—————————————————————-

88

à ventron

LA ZIMETTE

—————————

le col de TCHOURE

—————————–

88 à cornimont

abri de la RACHUTTE

—

38 à allevard

hameau de MONTOUVRARD

-ouvrard

2 étymos totalement opposées sur internet

– germanique » dur sanglier » eberard > evrard

– roman = artisan ( ouvrier , ouvriard )

——————————-

38 le LAC COTTEPENS aux sept-laux

patronyme ? Burgonde ?

—————————————–

57 ARZVILLER ( plan incliné de saint-louis )

quel ARZ ?

—

74 à lovagny et sillingy

la MONTAGNE d’ AGE

—

60 VERBERIE et villeneuve-sur-verberie

-verberiacum , wurembria, vermeria ,verimbrea

45 à chevilly , le château de COSSOLES

—————————-

73 à montcel

le ruisseau de la MEUNAZ , lien avec les meules , moulins ?

——————————-

79 SCIECQ

sihecq, sye, sihec, saziacum, scissoe , scilaecq siec, syet

ça part un peu dans toutes les directions !

—

54 à apremont-la-forêt

commanderie templière de MARBOTTE Mardubus, mardoba, marbot .

—

Merci m Leveto

J’aimeJ’aime

► échogradient73

■ le Mont BERNY (60 à saint-étienne-roilaye , ancien mediolanon , selon Lacroix )

Pas d’autre forme que mont Berny déjà au XIXè siècle.

Sans doute comme les autres Berny : du nom de personne germanique Bernus et suffixe –acum (E. Nègre).

Cependant, plusieurs toponymistes avancent désormais l’hypothèse d’un dérivé du gaulois verne, « aulne », avec passage du v– à b-, bien attesté notamment en pays d’oïl.

—————————————————————-

■ 88 à ventron

♦ LA ZIMETTE

Absent du Dictionnaire topographique des Vosges (DTV, Paul Marichal, 1941).

Unpré de la Zimette est mentionné sur le cadastre napoléonien levé en 1835, non loin d’un pré Joseph Coliche et des prés Jean. En élargissant les recherches, on constate que de nombreuses parcelles cadastrales portent le nom de « pré (de) » suivi du nom du propriétaire.

Zimette pourrait donc être un diminutif hypocoristique d’un prénom féminin … mais lequel ?

Si j’en crois le titre d’un tableau de Jules Pascin, « Zimette et Mireille », il pourrait s’agir de Ginette, cf. le titre attribué en 1923 :

https://www.navigart.fr/mamparis/artwork/jules-pascin-julius-mordecai-pincas-dit-zimette-et-mireille-180000000001313

♦ le col de TCHOURE

Absent du DTV et du cadastre napoléonien. Mentionné comme col de la Tchoure sur la carte IGN de 1950.

Mystère.

—————————–

■ 88 à cornimont

abri de la RACHUTTE

Mentionné comme un écart de la commune de Cornimont et écrit Rachute (avec un seul –t-) dans le DTV et sur le cadastre napoléonien (1835).

Boule de gomme.

—

■ 38 à allevard

hameau de MONTOUVRARD

-ouvrard

2 étymos totalement opposées sur internet

– germanique » dur sanglier » eberard > evrard

– roman = artisan ( ouvrier , ouvriard )

Les formes anciennes Mons Eurard, Montem Heurardum et Mons Eurardus du XIVè siècle, commençant toutes par le son eu et pas ou, plaident pour le nom d’homme germanique composé de Eber, « sanglier » et Hard « dur, fort » (Eberart, Hébérard, Hébréard, Hébrad, Evrard, Evrat … sont des patronymes attestés dont Ouvrard est une variante elle-aussi bien attestée).

——————————-

■ 38 le LAC COTTEPENS aux sept-laux

patronyme ? Burgonde ?

Apparaît sous le nom de lac de Cotapen chez Cassini (feuillet 150, Barraux, 1779) et de lac de Cotepen sur la carte d’état-major (fin XIXè siècle).

On trouve encore le nom Cotapen dans des récits de voyage du XIXè siècle tandis que Cotepen se retrouvera tout au long du XXè siècle (et encore sur quelques sites actuels). On notera dans les deux cas la présence d’un seul t et l’absence de –s final.

On trouve parfois l’orthographe Costepen (Le verdoyant canton d’Allevard, Raymond Vial, 1975).

Deux hypothèses (ma préférence allant à la première ) :

‒ Une côte pénible (à monter ) : occitan costa/cota et pena « pénible, difficile » .

‒ Une côte en pointe (occitan peno, « sommet de montagne, escarpement, pointe », qui pourrait être dérivé du gaulois pennus « pointu » ou penis « sommet »).

Il y a eu ensuite attraction des finales en –ens dues au suffixe germanique –ingen vu dans ce billet

https://vousvoyezletopo.home.blog/2019/05/12/les-villes-en-ing/

Sinon, on peut aussi penser au lac sur une « côte en pente », très pratique pour le ski nautique.

—————————————–

■ 57 ARZVILLER ( plan incliné de saint-louis )

quel ARZ ?

Attesté Erschweiller en 1568, du nom de personne germanique Archo (Dauzat) ou Erchana (E. Nègre)et willer, du bas-latin villare, « domaine rural ».

■ 74 à lovagny et sillingy

la MONTAGNE d’ AGE

Age est une variante du patois savoyard adge, « petite haie » , à comparer à l’ancien français ahaye, « haie, propriété entourée de haies ». Ce mot est issu du diminutif bas latin agieta d’agia, hagia, haia, « haie ; portion de forêt », lui-même emprunté au francique *hagja, « haie, enclos [entouré d´une haie] », (de la racine indo-européenne *kagh-, kogh-, « saisir ; border, encadrer »).

Age désigne un terrain anciennement boisé et enclos de haies.

—

■ 60 VERBERIE et villeneuve-sur-verberie

-verberiacum , wurembria, vermeria ,verimbrea

in villa Verimbrea (741), Vermeria (746), apud Vermeriam (752), ad Vermerias (808), Werimbria (830), Verberiacum palatium (967), Wrembia (Xè siècle), villa Vurembria (Xè siècle), Vermeriae palatio, Verberia (1183) et Verbrie (1239)

Hypothèse E. Nègre (TGF) : du nom de personne germanique Warmarius et suffixe féminin –a (accordé à villa) ‒‒ mais cela ne semble pas expliquer la présence du –b- dans la première attestation et les autres.

Hypothèse Dauzat & Rostaing (DENLF), reprise par Chaurand et Lebègue (NLP) : du gaulois verno, « aulne » d’où « lieu humide, marais » et *brivia, dérivé de briva, « pont » , d’où « pont sur le marais ».

■ 45 à chevilly , le château de COSSOLES

Cossolle (sans –s ) sur la carte IGN de 1950 et l’actuelle ; Le Petit et le Grand Cossolles sur la carte d’état-major (fin XIXè siècle) ; château Petit Cossolles chez Cassini.

Le nom était écrit Coissolles ou Coissoles au XIIIè siècle.

La terminaison en –ole ou –olle semble être un diminutif (latin –ola).

Le radical pourrait alors être le latin cos, « pierre dure » ou plus probablement le terme cosse, « souche d’arbre » (Glossaire du centre de la France, Hippolyte-FrançoisJaubert, 1856

https://www.google.fr/books/edition/Glossaire_du_centre_de_la_France/_aAPAAAAQAAJ?hl=fr&gbpv=1&dq=%22cosse%22+souche&pg=PA282&printsec=frontcover )

En l’absence de forme ancienne probante, une altération du latin caucellus, « vase », (souvent pris avec le sens de « bief du moulin ») est loin d’être certaine.

—————————-

‒

■ 73 à montcel

le ruisseau de la MEUNAZ , lien avec les meules , moulins ?

Ce pourrait en effet être le cas si j’en crois ce que je lis ici (cliquer sur « accès aux annexes ») https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/IA73002690

le moulin des Clers ou du Meunaz, sur la Meunaz. Sur la copie de la mappe sarde, des étiquettes de papier bleu manuscrites ont été collées (au 18e siècle ?) avec les noms des hameaux, dont une indiquant « Moulin des Clers ». Le moulin est signalé sur le plan par masse de culture (1802-1807 : n° 291 « Moulin des Clers »). En 1878, le meunier Joseph Clerc demande un chemin pour desservir ses moulins à partir de chez lui jusqu’à la route n°11 ; un chenal en bois menant l’eau sur les moulins de Pierre Marin, de Trévignin, traverse l’actuel chemin. (délibération du conseil municipal, 17 février 1878). En 1880, Le moulin est un établissement assez important avec trois roues dessinées sur le plan : une pour le bâtiment C1 38 (moulin, avec la maison mitoyenne C1 39), une pour le bâtiment C1 37 (moulin), et une pour le bâtiment C1 36 (battoir, mitoyen de C1 35, bâtiment), le tout alimenté par une dérivation de la Meunaz (bief C1 35bis, 37bis et 44bis). Le site comprenait également un bâtiment (C1 34), le tout appartenant à Joseph Clerc, meunier au Meunaz. Le site a entièrement disparu (correspond à 2013 C1 123).

On voit que la question du genre n’est pas claire : le ou la Meunaz ?

La question est de savoir si le torrent portait déjà ce nom avant l’installation de moulins sur ses rives ou s’il n’a été baptisé qu’après la construction desdits moulins.

D’après le site wiki de Montcel, le ruisseau torrentiel est aussi appelé Mounan ou La Meune.

On pourrait voir, au moins dans ce dernier nom, la racine pré-celtique *men, exprimant l’idée de hauteur ou celtique *men, à valeur oronymique (cf. menhir) mais qui, comme souvent, ont pu être hydronymiques comme pour le Menon, affluent de l’Ouvèze dans la Drôme.

——————————-

■ 79 SCIECQ

sihecq, sye, sihec, saziacum, scissoe , scilaecq siec, syet

ça part un peu dans toutes les directions !

Déjà vu l’an dernier lors d’une répàladev

https://vousvoyezletopo.home.blog/2023/08/05/le-creve-cul-la-rue-du-cul-tout-nud-et-le-sans-cul-les-repauxdev/

■ Sciecq : Ciec en 1255 et Sihec en 1299, du nom de personne germanique Sigo et suffixe –iacum.

Le suffixe –acum devient –ec dans cette région du Poitevin du sud.

—

■ 54 à apremont-la-forêt

commanderie templière de MARBOTTE Mardubus, mardoba, marbot .

Marbodus(xe siècle) ; Novellæ domui Templi de Marbottes(1223) ; Marboites(1269) ; Marbotes(1282) ; Commenda de Marbot(1642) ; Marbot(1700) ; Marbodi-Fons(1745) ; Marbote (1749) ; Marboda (1756)

Du nom de personne germanique Marbodus.

J’aimeJ’aime