Je n’ai reçu qu’une seule bonne réponse à ma dernière devinette. Devinez qui me l’a donnée ? LGF, oui. Bravo à lui tout seul, donc !

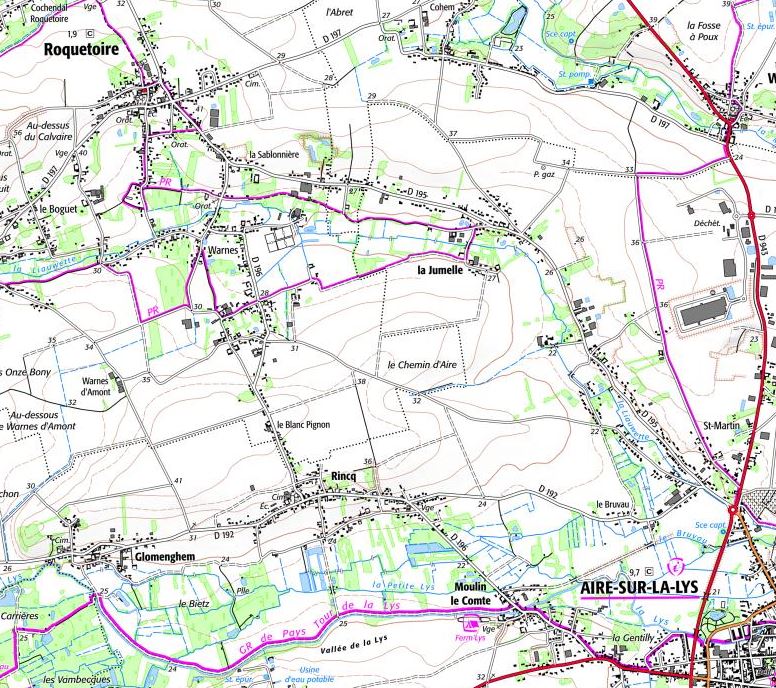

Il fallait trouver Roquetoire, du canton d’Aire-sur-la-Lys de l’arrondissement de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais.

Roquetoire, c’est là, tout en haut, dans l’ch’nord :

Et plus précisément, ici :

La toponymie

■ Roquetoire : nous disposons des formes anciennes suivantes : Rokostorn en 1096, Rokestor en 1107, Rokestorn en 1161, Roukestor en 1294, Roquestor en 1301 et enfin Roukestoir en 1336. En 1960, Maurits Gysseling, auteur d’un Dictionnaire toponymique : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Nord de la France et Ouest de l’Allemagne, indique (page 861) que le nom de Roquetoire vient du germanique hrökas, génitif singulier de hröka, « corbeau », suivi de þurnu, « épine » ou « buisson d’épineux » [la lettre þ, appelée thorn, se prononçait comme le th anglais moderne et était utilisée dans des langues germaniques, comme le gotique] : il s’agissait donc de la « ronce du corbeau ». Denise Poulet (Noms de lieux du Nord Pas-de-Calais, éd. Bonneton, 1997) et Roger Brunet (TT*) reprennent cette étymologie, tout comme la page wikipédia consacrée à la ville qui signale également le nom flamand Rokesdorn de cette dernière.

Tandis que Dauzat & Rostaing jugent le nom de Roquetoire « obscur », Ernest Nègre (TGF*) émet l’hypothèse d’une étymologie selon le nom d’homme germanique Rocco suivi du latin turris, « tour ». Conscient néanmoins que cette étymologie ne tient pas compte du n final des premières formes du nom, il imagine l’« attraction dès l’époque romane du latin tornus, « tour de tourneur » ». Enfin, la finale –estor apparue dès 1107, aurait subi l’attraction de l’oïl estor, « construction, cheptel », dont une variante serait estoire. E. Nègre cite, pour appuyer cette dernière affirmation, le Dictionnaire de l’ancien français de A. J. Greimas (1968) – hélas non disponible en ligne. De son côté, le Dictionnaire de Godefroy ne mentionne aucune de ces acceptions, ni pour estor ni pour estoire… Notons également que Nègre écrit le nom Roquétoire avec un accent aigu, ce qui n’est semble-t-il attesté nulle part … sauf sur la carte de Cassini (feuillet 5, Saint-Omer, 1758).

Enfin, la paronymie a fait que certains ont proposé une étymologie selon le latin rocca, « roche ; mont rocheux », que la topographie ne justifie en aucun cas.

■ Aire-sur-la-Lys : le nom de la ville est attesté Aria en 857, issu du latin area, « espace libre ; sol uni ». À l’époque où le nom est attesté pour la première fois, le latin médiéval area pouvait avoir deux significations : « emplacement urbain occupé par un bâtiment ou destiné à être bâti ; emplacement rural occupé par une demeure rurale ». Plus tard, ces sens n’ont cessé de s’étendre, jusqu’à désigner, notamment, un cimetière. Dans le cas d’Aire, le sens d’emplacement rural est sans doute le plus approprié. Le nom sera graphié en français Ayre au XIIIè siècle puis Aire en 1419-20. L’adjonction du déterminant –sur-la-Lys remonte au XIXè siècle mais ne sera officialisée qu’en 1982.

■ la Lys : pour comprendre l’origine de ce nom, il faut remonter au peuple des Levaci (Lévaques ) mentionnés par César au milieu du Ier siècle av. J.-C. comme clients des Nervii (Nerviens). Leur nom provient d’une formation gauloise avec le radical hydronymique *leu accompagné du suffixe –aco. Ce radical a pour origine l’indo-européen *pleu-, « couler» (le p– initial tombait dans les langues celtiques). Accompagné du suffixe féminin –a, il a donné le nom du pays la Leue au XVè siècle, aujourd’hui l’Alloeu ; avec le suffixe germanique –ja, il a donné le nom de la rivière Legia en 694, aujourd’hui la Lys. La forme flamande actuelle Leie est directement issue de Legia. Quant à la française, attestée Lis en 1040 et graphiée Lys en 1644, par attraction paronymique de la fleur de lys, symbole royal, elle provient d’un dérivé de Legia, *Legiscus, formé avec le suffixe germanique –isk, comme le montrent la forme en ancien français Leisc et l’attestation Liegesborth en 877 du nom du lieu où la rivière prend sa source, aujourd’hui Lisbourg (DNLF*). La forme Lis ne peut en aucun cas venir de Legia, comme l’écrit E. Nègre (TGF*) qui imagine un dérivé du gaulois liga, « limon, boue ».

■ Saint-Omer : le premier nom de la ville, Sitdiu, attesté en 662 et utilisé jusqu’au IXè siècle, pourrait être un composé anglo-saxon de sid, « ample, large » et deon « se développer, prospérer, être florissant », nom donné au monastère en signe de bon présage. Le second S[an]c[t]i Audomari est attesté en 864-75 : c’est une des plus anciennes attestations d’un hagiotoponyme (ici nom d’un monastère) comme toponyme. C’est saint Omer (Audomarus), évêque de Thérouanne de 620 à 670, qui a fondé en ce lieu un monastère qu’il baptisa donc Sitdiu et qu’il confia à un abbé nommé Bertin, futur saint lui aussi. La forme actuelle, Saint Omer est attestée depuis 1222.

*Les abréviations en gras suivies d’un astérisque renvoient à la bibliographie du blog, accessible par le lien en haut de la colonne de droite.

Les indices

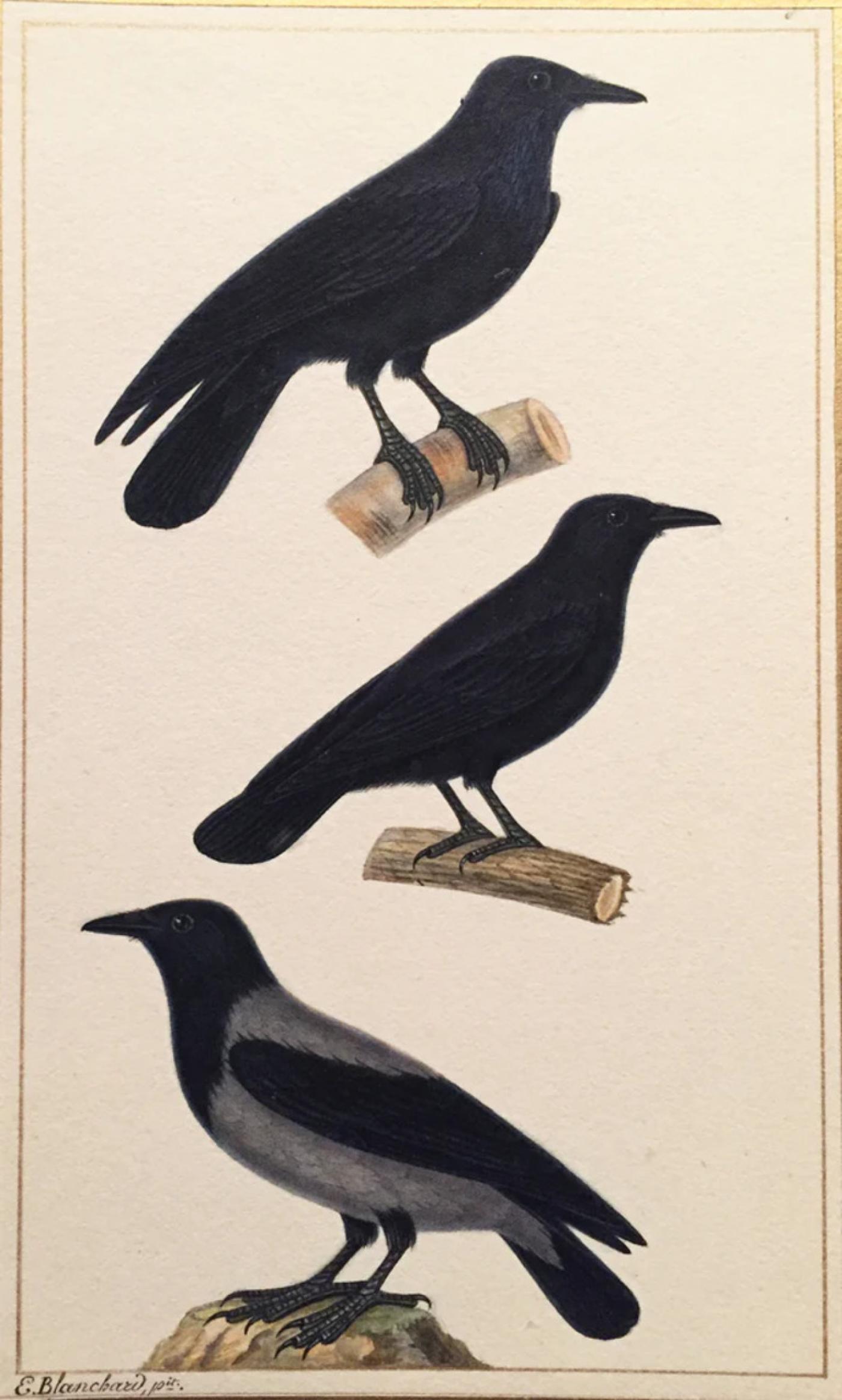

■ ces corbeaux, peints par Émile-Théophile Blanchard, devaient donner le nom de l’animal à l’origine du nom de Roquetoire, le corbeau, germanique hrökas — mais « pas seulement » : le choix du peintre était dicté par sa naissance à Saint-Omer le 3 février 1795.

■ ces corbeaux, peints par Émile-Théophile Blanchard, devaient donner le nom de l’animal à l’origine du nom de Roquetoire, le corbeau, germanique hrökas — mais « pas seulement » : le choix du peintre était dicté par sa naissance à Saint-Omer le 3 février 1795.

■ une fleur de lys, pour La Lys qui arrose Aire-sur-la-Lys.

■ une fleur de lys, pour La Lys qui arrose Aire-sur-la-Lys.

■ cette onomatopée (entrée dans l’Oxford English Dictionnary !) est proférée à longueur d’épisodes par Homer Simpson dans la sérié télévisée Les Simpson. Elle exprime la « frustration lors de la prise de conscience que les choses ont mal tourné ou de façon imprévue, ou que l’on a fait ou dit quelque chose de stupide ». En l’occurrence, il s’agissait de la confusion entre Homer (Simpson) et Omer (le saint).

■ cette onomatopée (entrée dans l’Oxford English Dictionnary !) est proférée à longueur d’épisodes par Homer Simpson dans la sérié télévisée Les Simpson. Elle exprime la « frustration lors de la prise de conscience que les choses ont mal tourné ou de façon imprévue, ou que l’on a fait ou dit quelque chose de stupide ». En l’occurrence, il s’agissait de la confusion entre Homer (Simpson) et Omer (le saint).

■ cette photo extraite du film Rocco et ses frères devait donner une idée de l’étymologie de Roquetoire proposée par E. Nègre, basée sur le nom d’homme germanique Rocco.

■ cette photo extraite du film Rocco et ses frères devait donner une idée de l’étymologie de Roquetoire proposée par E. Nègre, basée sur le nom d’homme germanique Rocco.

■ l’humoriste était Alphonse Allais qui écrivit une de ses Pensées express à propos de la gare d’Aire-sur-la-Lys , en parodiant la phrase célèbre du Bossu de Paul Féval :

Train manqué

Dans Aire-sur-la-Lys, il advint une fois,

Qu’un voyageur manquât son train. C’est une affaire

Qui n’a rien d’extraordinaire.

Il s’était attardé : tant pis pour lui, ma foi !

Moralité :

Si tu ne vas pas à la gare d’Aire

la gare d’Aire n’ira pas à toi.

■ il fallait reconnaître la jument Roquépine, vainqueur à trois reprises du grand Prix d’Amérique. Son nom pourrait être compris comme une traduction approximative de Roquétoire (d’où la précision du « sourire » et les guillemets à « traduction »)

■ il fallait reconnaître la jument Roquépine, vainqueur à trois reprises du grand Prix d’Amérique. Son nom pourrait être compris comme une traduction approximative de Roquétoire (d’où la précision du « sourire » et les guillemets à « traduction »)

Pour l’original du D’OH, s’adresser à monsieur Finlayson, « sparring partner » de Laurel et Hardy https://www.youtube.com/watch?v=RjD_BQD_rRU

J’aimeJ’aime