La domestication du porc commence très tôt, 9000 à 7000 ans avant J.-C., au Moyen-Orient et en Grèce. Le porc sauvage, ou sanglier, qui s’apprivoise facilement, est attiré par les déchets de cuisine humaine, et constituera au néolithique près de 50 % de l’alimentation carnée des Européens de l ‘Ouest. Les Sumériens, 2300 ans avant J.-C., en avaient entrepris avec succès l’élevage intensif en porcheries, mais leur exemple ne fera pas école et, jusqu’au Moyen-Âge, le porc sera élevé en semi-liberté dans les villages, sous la responsabilité d’un porcher.

Le gaulois banvo (qui a donné le breton banv), « truie », est à l’origine du nom de Banvou dans l’Orne. Un autre mot gaulois orco, « porc », a donné Orches (Haute-Vienne) et Ourches (Drôme et Meuse). Quant au breton tourc’h, « porc », il a fourni Tourch (Finistère) tandis que moc’h de même sens donnait Mohon ( Morbihan).

Le latin porcus ets à l’origine de plus nombreux toponymes:

- avec aria: Porchères (Gironde), Pourchères (Ardèche) et La Porcherie (Haute-Vienne). Porcarius accompagné du suffixe diminutif –ola au pluriel a donné son nom Porcairolas, « petite porcherie, bourbier » à l’île de Porquerolles. « Elle est ainsi nommée à cause de la quantité de sangliers qui y passent à la nage de la terre ferme pour aller manger les glands de chênes verds qui s’y trouvent en grand nombre » (J.-J. Expilly, 1764). Ce nouveau nom qui n’apparaît qu’au début du XIIIè siècle a remplacé le premier nom Prote attesté en 77 chez Pline l’Ancien , adapté du grec Πρότη qui signifie « la première » (des îles d’Hyères en venant de Marseille).

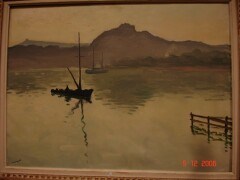

Albert Marquet « Matin à Porquerolles » 1939 – ( site )

- avec cortem: Porquericourt(Oise)

- avec -ar -icia: Porcheresse (Charente), Pourcharesses (Lozère) et St-Jean-de-Pourcharesse (Ardèche)

- avec –osum: Porcheux (Oise)

- avec –ile: Pourcieux (Var) et St-Sauveur-des–Pourcils ( Gard).

- avec –anicum: Portiragnes, Hérault (Porcairanicis en 1115, puis Porcaraignes en 1213). Il y a eu attraction tardive du mot « port »

Le nom d’homme latin Porcius a quant à lui donné avec –acum: Porcieu-Amblanieu (Isère), Pourcy (Marne), Poursac (Charente) et Poursay-Garnaud (Charente Maritime) et avec –anum: Poursan (Hérault).

Le nom latin de la porcherie sutis, « porcherie », a donné Soyaux et Suaux, en Charente.

Le latin suillum, désignant plutôt la bauge du sanglier ou la soue, a donné Soueich (Haute-Garonne), ainsi que Soueix ( Ariège) et Souel (Tarn).

Enfin, le porc se faisait écorcher à Pelleport (Haute-Garonne) : le gascon pèle-porc a d’abord été un surnom donné à un charcutier qui est passé au nom de lieu. De ce patelin est issue la famille du vicomte Pierre de Pelleport (1773-1855) dont on donna le nom à une rue parisienne et à une station de métro qui est encore trop fréquentée pour prendre la lanterne rouge à la station Église d’Auteuil.

Enfin, le porc se faisait écorcher à Pelleport (Haute-Garonne) : le gascon pèle-porc a d’abord été un surnom donné à un charcutier qui est passé au nom de lieu. De ce patelin est issue la famille du vicomte Pierre de Pelleport (1773-1855) dont on donna le nom à une rue parisienne et à une station de métro qui est encore trop fréquentée pour prendre la lanterne rouge à la station Église d’Auteuil.

Monsieur et Madame pèlent porc

N’était-ce pas dans les 3 Mousquetaires qu’on avait une “auberge de la Truie qui file” ? Pas qu’elle filait la laine, ou même les soies de porc, mais elle devait plutôt se sauver j’imagine.

Accessoirement : « les glands de chênes verds qui s’y trouvent en grand nombre ». Étrangement, on parle du verbe (re)verdir, et non “(re)vertir”.

Siganus Sutor, qui fut un suidé pour La_Mer

J’aimeJ’aime

Que nenni Siganus, la truie ne se carapate pas mais elle <A HREF="file bel et bien la laine !

Là on apprend que : « Elle servit à une aimable coutume en usage à l’époque de la mi-carême. Après quelques libations, des jeunes gens désignaient un garçon et une fille et les hissaient sur leurs épaules, puis se rendaient devant l’enseigne. Là, les deux infortunés devaient baiser respectueusement l’image puis, aussitôt, se cracher au visage car seule la truie devait être honorée.

Si des inconscients préféraient s’embrasser la figure, ils étaient aussitôt déculottés et fouettés devant la foule. »

J’aimeJ’aime

Ainsi commence le poème que Prosper Marius écrivit en hommage au cabaret « la Truie qui file », dans son recueil Ronces et Gratte-culs (1884).

J’aimeJ’aime

►Siganus

Oui, en ces temps-là la couleur verte pouvait encore s’écrire avec le -d- de viridis que l’espagnol et l’italien ont gardé( verde)

Comme vous le signalez de nombreux dérivés gardent ce -d- étymologique : verdir, verdeur, verdure, verdâtre etc.

J’aimeJ’aime

Le nom jeté ( = surnom) des habitants d’Orchies (59) est « les pourchots », en picard (cf. français « pourceau »).

J’aimeJ’aime

quelque chose pour la ville de Soues (prononcer Sousse) près de Tarbes?

J’aimeJ’aime

►Jsp:

En l’absence de formes anciennes du nom de Soues (H-Pyr. et Somme), j’en suis réduit aux hypothèses: l’origine d’après le latin suillum, « soue » est bien entendu la plus plausible d’entre elles . Je remarque que ni l’une ni l’autre de ces villes ne figure dans les dictionnaires de référence ( Dauzat-Rostaing, Nègre, Billy…)

Pour la petite histoire, les habitants de Soues dans la Somme étaient moqués par leurs voisins en ces termes « Ches cochons de Soues! ».

J’aimeJ’aime

soue (français) = sot ; cortilh m. ; embarra (deu pòrc) en occitan/gascon

sot > sots au pluriel

je ne vois pas trop l’apparition de la prononciation souss là-dedans

mais le fait est qu’il y avait pas mal de petites fermes avec une porcherie il y a 30 ans, des cochons roses et aussi des noirs :

http://www.noirdebigorre.com/FR/les-acteurs.html

J’aimeJ’aime

métro parisien : il y a même des stations jamais fréquentées comme Haxo

J’aimeJ’aime

« Gargotiers, marmitons,

Récurez vos chaudrons,

Échauffez-vous la bile,

Coiffez le blanc béret,

Honneur au cabaret

De la truie … qui file! »

Vous voyez le topo, leveto ?

J’aimeJ’aime

Il n’y avait pas que des pourceaux chez les Porcii, famille à laquelle appartenaient les Caton. L’incorruptible Caton le Jeune avait une sœur nommée Porcia, mais ce nom — si c’est bien du même qu’il s’agit — est parfois écrit Portia, comme chez Shakespeare (Le Marchand de Venise).

J’aimeJ’aime

De quel toponyme voulez-vous parler, MiniPhasme ?

De Chaudron -en- Mauges (Maine-et-Loire )? Du Chaudron réunionnais ?

du Pla de Béret ?

En lisant ces quelques vers j’ai tout de suite pensé à Ragueneau

J’aimeJ’aime

Puis-je ajouter à vos toponymes cochons, le grain de sel lorrain, avec la racine francique qui aurait donné Baerenthal ou Blies Ebersing entre autres communes mosellanes, et dont le Baer/Eber ne signifierait pas ours comme je l’avais longtemps pensé, mais verrat.

PS. vous n’aviez rien trouvé sur Pourceaugnac en Limousin ?

J’aimeJ’aime

M’enfin leveto…

« Honneur au Cabaret* » !

* Au risque de jouer les trouble-fête, je doute que ses « filles » se prêtent à une chanson paillarde ( cf. celle qui a fait l’objet d’un duo/duel 🙂 sur LSP, pas plus tard qu’hier soir… )

J’aimeJ’aime

► MiniPhasme

Kabarè en Haïti, bien sûr…

Mais pourquoi pas ( outre les Chaudron et Béret déjà cités) Bile en Croatie ?

Figurez-vous que j’ai même trouvé un lac du Marmiton au Québec !

J’aimeJ’aime

►Gus

Baerenthal : la forme ancienne Berendal ne laisse aucun doute. Il s’agit du nom propre germanique Bero associé à tal , « vallée ».

Pour Blies Ebersing, je cherche encore.

J’aimeJ’aime

►Gus

Blies Ebersing : Blies est le nom de la rivière ( qu’on retrouve à Bliesbruck et à Blies-Guerswiller). Ebersing est mentionné Eburchingen en 1393 du nom de personne germanique Ebur et suffixe -ing..

J’aimeJ’aime

►Gus

je complète mes réponses, puisque je m’aperçois un peu tard que vous parliez plus du sens d’Eber ou de Baer que des toponymes.

L’anthroponyme germanique Ebur ou Ebero est en effet issu du nom commun ebura du sanglier ( cf. aussi l’ ancien néerlandais *evor , le néerlandais ever , le vieux saxon evur).

Baer comme Bero est en revanche issu du nom commun ber, « ours », à l’origine lui aussi de nombreux topo- et anthroponymes.

La confusion est fréquente entre les deux et seul l’accès aux formes les plus anciennes des toponymes ( ou des anthroponymes) peut ( faire espérer de ) lever le doute.

______________________

Et, pour être complet dans ma réponse, je vous donne l’étymologie, elle aussi animalière, du nom de la Blies: notée Blesa en 736, il s’agit comme pour les Blaise( aff.g. de L’Eure et aff.g. de la Marne) d’un celtique blet, « loup » et suffixe romain -ia qui auraient donné un aqua bletia : « le cours d’eau du loup ».

Le loup, le sanglier … sauvage, la région!

J’aimeJ’aime

Merci leveto d’avoir pris sur vos 24 heures, aussi précieuses qu’est votre réponse :

me voici donc revenu à l’ours quant à l’origine de la campagne de ma compagne. Diantre 🙂

J’aimeJ’aime

Nanook en esquimau = ours.

Polygame & mort de faim en allant chasser le cerf.

premier film noté documentaire tourné en 1922 Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty

(Pauvres Inuits !)

Quand ils chassaient, ils mangeaient cru.

Brrrrrr….

Un artiste Abraham Poincheval projette une installation dans le ventre de l’ours : la vision du spectateur sur ce qui se passe se fera par le trou de balle (de l’ours). Certains y voient humour et dérision, voire ironie ; j’y vois pour ma part sinistrose et goût pour le pénible : à chacun ses goûts.

bonsoir leveto

J’aimeJ’aime

sur les pourceaugnac et autres divers patronymes issus du cochon, j’ai eu en mains, et je me suis empressée de l’oublier, un arbre généalogique datant de plusieurs siècles et montrant l’évolution du patronyme de la famille en obérant soigneusement l’origine de manière à l’anoblir précieusement et en évitant tout retour aux sources.

Mais de la source de laquelle on vient, on retourne.

Même si on a été à même de faire pas mal d’arrangements.

Volontairement je n’ai pas pris de note, c’est vrai, mais il restait le sanglier dans le blason, en guise de mémoire des origines.

Bonne soirée à tous.

J’aimeJ’aime

►Bonsoir, Rose!

comme je le signale à Gus un peu plus haut la confusion eber-sanglier avec ber-ours a été très fréquente … Ce n’est qu’une question de contexte, de culture, de sensibilité ( familiale ?) qui a fait préférer l’un à l’autre dans les recherches généalogiques: est-il ou non plus glorieux d’être un ours ( solitaire mal léché) ou un sanglier ( un cochon)?

J’aimeJ’aime

Sanglier = en latin aper, (laie = apra) a donné son nom au mois d’avril = aprilis

J’aimeJ’aime

►Jsp

D’où diable tenez-vous cette étymologie du mois d’avril ?

(DHLF, Alain Rey)

Si aper, apri veut bien dire « sanglier », rien n’indique, pas même le Gaffiot, que la forme Aprilis en soit issue.

En revanche,

(ib.)

J’aimeJ’aime

j’avais lu ça il y a longtemps, et retenu qu’avril, April en anglais ou allemand voulait dire le mois du sanglier…maintenant, ce n’est pas parce qu’on a une information écrite qu’elle est vraie 😉

et April sur etymology online

c.1300, aueril, from Old French avril (11c.), from Latin (mensis) Aprilis « (month) of Venus, » second month of the ancient Roman calendar, dedicated to the goddess Venus and perhaps based on Apru, an Etruscan borrowing of Greek Aphrodite. In English in Latin form from mid-12c. Replaced Old English Eastermonað, which was similarly named for a fertility goddess. Re-spelled in Middle English on Latin model (apprile first attested late 14c.).

before 1150; Middle English < Latin Aprīlis (adj., as modifying mēnsis month), probably based on Etruscan apru Aphrodite < Greek Aphrodítē; replacing Middle English Averil (< Old French avril < L), in its turn replacing late Old English aprilis (< L)

je me demandais si Ebur ou Ebero, ebura avait un rapport avec aper, et c'est ça qui m'a fait repenser à avril/April

Avrillage

"Droit perçu sur les bêtes menées au pâturage en forêt" (Éd.) (synon. bourgeon, broutage, herbage) : Et pour ce, sont tenus porter les avrillages à Maulevrier, querir les garbes des tierchonnierez ; et aussi doivent corvée de charuée et de herche devant Noël (Hector de Chartres, XIV° siècle)

Maulévrier serait un mauvais gîte pour les lièvres

http://maulevriermiroir.free.fr/moyen.htm

http://www.parc-oriental.com/

par contre Maulévrier-Sainte Gertrude (76) a un lévrier dans son blason

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blason_Maul%C3%A9vrier-Sainte-Gertrude.svg

J’aimeJ’aime

>leveto et jsp

pour avril je vous trouverai bien quelque chose hormis ne te découvre pas d’un fil.

J’aimeJ’aime

et le blé/bled tierchonnier est composé de 1/3 froment 1/3 orge 1/3 avoine

J’aimeJ’aime

►Jsp:

Les deux Maulévrier (M.-et-L. et Seine-Mar.) ont l’ étymologie que vous donnez, Malum leporarium, « mauvaise garenne ». Il semble qu’il en soit de même pour Mallièvre en Vendée, bien que la première forme du nom Mala lepus (XIè siècle) puisse faire penser que le nom Mala Lepora du XIIIè siècle ne soit qu’une réfection après-coup d’un toponyme dont le sens originel s’était perdu.

On raconte au sujet de ces villes et de Mauléon une légende censée en expliquer les noms.

Les trois héritiers d’un grand seigneur étaient dotés de caractères fort différents : le premier était courageux comme un lion, le second couard comme un lièvre et le troisième fidèle comme un lévrier. Comme cela se faisait semble-t-il souvent à l’époque, ils se liguèrent contre leur père. Au bout d’une guerre d’une rare violence, ils en vinrent à bout. Mais le duc de Poitou, trouvant qu’ils avaient dépassé les limites de la violence acceptable, partit à son tour combattre les trois félons. Le premier, brave comme un lion, fut tué à Mauléon ( « mauvais lion » ) ; le deuxième, peureux comme un lièvre, le fut à Mallièvre ( « mauvais lièvre ») ; le troisième enfin, fidèle comme un lévrier, fut pris de remords et confessa ses fautes, ce qui lui valut d’avoir la vie sauve et d’être autorisé à vivre là où il s’était soumis: à Maulévrier ( « mauvais lévrier »).

J’aimeJ’aime

Une petite recherche chez nous m’a donné certains

« fruits » de porcherietoponymes: Porqueira (La Coruña, Pontevedra, Asturias), Porqueiros (Orense), Porquera (Palencia, Burgos), Porqueras (Gerona), Les Porqueres (Asturias) et Vall Porcar (Lérida), tous reliés plutôt avec le sanglier qu’avec le porc, selon l’auteur. Un autre village est Porcuna, mais il est tiré de l’anthroponyme Porcius, comme vos Poursan, Porcieu, Poursac, Pourcy… ou les italiens Porciano. D’ailleurs, il y a un tas de villages dont leurs noms ont changé par “malsonnants”*. Ainsi, Porquerizas (dans le s. XVII par Miraflores de la Sierra), Pocilgas (par Buenavista en 1909), Barba del Puerco (Puerto Seguro depuis 1916) Arroyo del Puerco (en 1937 par Arroyo de la Luz), Villar del Puerco (dans les 50’s parVillar de Argañán). C’est curieux aussi le cas de Guarromán, sans rien à voir avec « guarro » (comme « cerdo », « puerco », « marrano », etc. il s’agit de noms du porc) et l’anglais « man » (selon la blague) ; il semble que ce nom est tiré de l’arabe « Wadi-r-Rumman » (ruiseau des grenadiers).(Comme MiniPhasme dit : à suivre, j’éspère.)

* Et ils restent encore quelques villages dediés à Franco.

Allez savoirOn sait pourquoi !J’aimeJ’aime

►Merci, Jesús, pour ce complément d’enquête! J’ai bien aimé ce Guarromán.

Je lis sur le site de cette commune que son nom est à l’origine de l' »Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares »,.

Nous avons en France les Communes au nom burlesque

Leur association va se réunir cet été à Vinsobres … et on y trouve un Longcochon, où rien ne dit que DSK y habite.

J’aimeJ’aime

et on y trouve un Longcochon, où rien ne dit que DSK y habite

“Long cochon”, ou “cochon long”, un euphémisme, chez certains peuples anthropophages du Pacifique, pour parler de l’être humain que l’on mangeait.

J’aimeJ’aime

Leveto, merci pour les communes burlesques, leur nom ne l’est pas forcément mais cela m’a permis de découvrir qu’il n’y avait pas loin de Bretagne à Châteauroux !

J’aimeJ’aime