Je me rends ce dimanche en Corse, c’est-à-dire outre mer Ligure, pour y passer une quinzaine de jours, comme j’en ai pris l’habitude depuis quelques années.

Le dernier billet avant fermeture pour congés de ce blog ne concernera ni les Ligures (déjà vus ici, encore ici ou là) ni la Corse (et d’un et de deux), mais l’« outre ».

Issue du latin ultra, « de l’autre côté, au-delà-de », la préposition et adverbe outre a été employée en toponymie pour désigner l’endroit située au-delà d’un autre, que ce soit un cours d’eau, un bois, un village ou un quelconque autre repère bien identifié. Cette même préposition a pu être utilisée nominalement, alors souvent précédée de l’article, pour désigner la plupart du temps la ferme située au-delà d’un cours d’eau par rapport à un hameau ou un village.

Comme le plus souvent, ce billet ne concernera que la France métropolitaine et non l’outremer (ahah).

Outre employé comme préposition

Plus de cent lieux-dits portent un nom utilisant outre comme préposition. Je n’en citerai que quelques exemples.

On trouve ainsi des noms comme Outre L’Eau (Saint-Marcellin-en-Forez, Loire etc.), Outre L’Aygue (Mairie d’Aizac, Ardèche), Outre Mare (Villers-Farlay, Jura), Outre Val (Sarroux, Corrèze), Outre-L’Étang (La Châtre-Langlin, Indre) etc. ainsi que des noms dans lesquels le cours d’eau est nommé comme L’Outre Seine (Romilly-sur-Seine, Aube), Outre-Aube (Longchamp-sur-Aujon, Aube), Outre-Loire (Iguerande, S.-et-L.), Outre Cosne (Saint-Martin-en-Bresse, S.-et-L.) et Petit Outre Cosne (Villegaudin, S.-et-L.) ou encore les Étangs d’Outre-Moselle (Vaux, Mos.), etc.

On trouve également des noms composés sans trait d’union comme la Ferme d’Outreleau (Berville, S.-Mar.), la Ferme d’Outremont (Semoutiers-Monsaon, H.-M.), le Château d’Outrelaise (Gouvix, Calv. ; la Laise ou Laize est une rivière), Outrechaise (Ugine, Sav. ; Chaise, du latin casa, « maison, petite ferme », nom d’un ancien village), Outrechenay (Queige, Sav. ; « chênaie »), Outredière (Sallanches, H.-Sav., « au-delà du torrent de la Dière »), Outreville (Menetou-Râtel, Cher etc.), Outrivière (Noirlieu, Marne), etc.

Notons également les Prés d’Outre-Mer (Longepierre, S.-et-L.), où mer désigne le Doubs, et le lieu-dit Passe-Tout-Outre (Gussignies, Nord), sur la frontière belge, lieu de passage des contrebandiers.

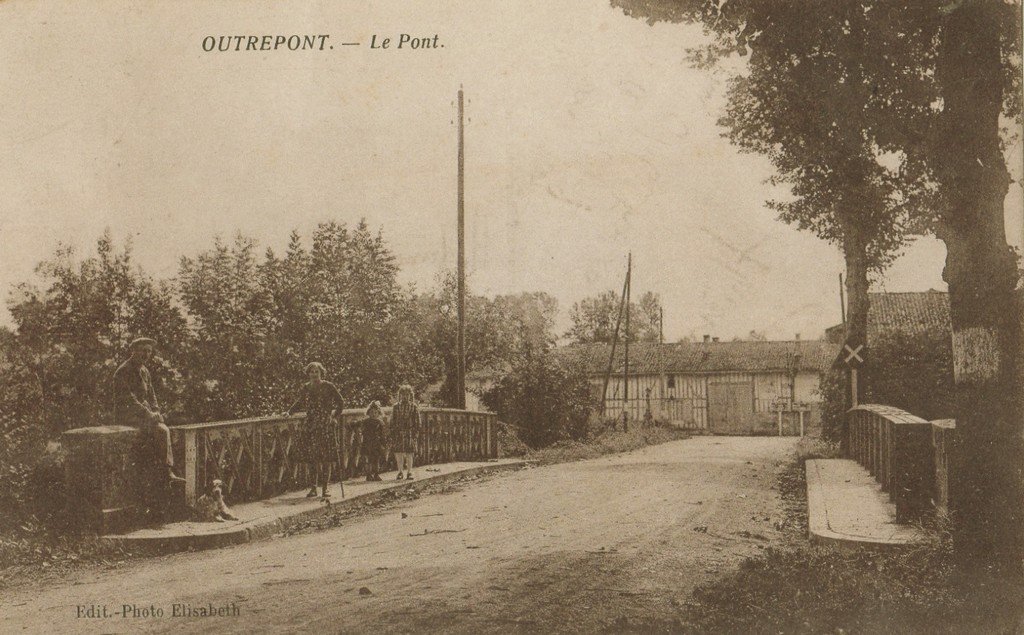

Plusieurs noms de communes utilisent aussi cette préposition : Outrebois (Somme), Outremécourt (H.-M.), Outrepont (Marne), Sainte-Marie-Outre-l’Eau (Calv.), La Lucerne-d’Outremer (Manche, où l’Outremer désigne l’Angleterre, cf. l’histoire de la ville) et Saint-Erme-Outre-Ramecourt (Aisne, Outre étant un ancien village, attesté Ultra-Aisne en 1146, « au-delà de l’Aisne»), auxquels on rajoutera Outreau (P.-de-C.) et Villers-Outréaux (Nord, « au-delà de l’Escaut »).

Sur le même modèle ont été formés le nom de Lauwerdal (à Quelmes et à Acquin-Westbécourt, P.-de-C.), soit l’over dal, « l’outre val », et celui de l’Overdyck (à Looberghe, Nord), soit « l’outre pont ».

Il suffit de passer le pont pour s’outrer

Outre employé nominalement

Comme indiqué plus haut, outre a été utilisé comme nom commun pour désigner la ferme ou le hameau situé au-delà d’un cours d’eau. Dans le Cantal, L’Outre de la commune de Lavigerie est un lieu-dit de l’autre côté de la vallée de la Gône, au sud-est de Drils. En Ardèche, L’Outre est en face de Saint-Maurice-d’Ibie, de l’autre côté de l’Ibie [la vallée de l’Ibie, en Ardèche, est un lieu remarquable qu’il convient de préserver : évitez de vous y rendre, je vous en saurai gré !]. Avec une orthographe étymologiquement plus exacte se trouvent des noms comme L’Oultre, en Lozère, qui fait face à Florac sur l’autre rive du Tarn ou, dans le même département, L’Oultre, de la commune de Gatuzières, face au hameau de Bragoude, de l’autre côté de la Jonte. On peut rajouter les noms sans apostrophe de La Outre (une ferme seigneuriale du XVè siècle à Villebichot, C.-d’Or ; Val-de-Meuse, H.-Marne). En Savoie se trouve le hameau Loutraz anciennement Saint-Martin-Outre-Arc, situé de l´autre côté de l´Arc par rapport à Modane, tandis qu’en Haute-Savoie se trouve Lioutre, un hameau de l´autre côté de l´Arve par rapport aux Chosalets (Argentière).

Parfois, l’outre est la ferme située vis-à-vis d’une autre, séparée d’elle par la largeur d’une combe, comme L’Oultre de Saint-Laurent-de-Trèves (Loz.) face à Ferrières ou L’Oultre de Saint-Privat-de-Vallongue (Loz.), face à Pigeyre.

D’autres fois, l’outre est un simple écart, situé « après » ou « de l’autre côté », comme L’Outre à l’ouest du Vaulmier (Cantal) ou L’Oultre au sud des Plantiers (Gard).

Enfin, le nom de famille Doutre, désignant celui qui habite de l’autre côté du village, est parfois devenu à son tour toponyme, comme pour Doutre (Razengues, Gers ; Auroux, Loz. etc. ), la Ferme des Doutres (Margerie-Hancourt, Marne), les Doutres (Varaize, Ch.-M. etc.).

Les faux-amis

Les toponymes du type La Loutre ne posent guère de difficulté : ils concernent le plus souvent des cours d’eau ou des lieux-dits situés près d’un cours d’eau ou d’une source où vivaient des loutres (Lutra lutra), comme La Loutre (Reugny, Allier ; Brainville, Manche etc.), la Loutre noire (un ruisseau à Moncel-sur-Seille, M.-et-M. etc) etc. Plus délicats à analyser sont les toponymes non précédés de l’article qui peuvent désigner l’animal, comme les précédents, mais peuvent aussi être dérivés de l’outre avec agglutination de l’article. Dans ces cas, seules les formes anciennes du nom permettent de trancher mais elles ne sont pas toujours disponibles. On peut néanmoins citer le lieu-dit Loutre à Mormant (S.-et-M.) mentionné comme une « fontaine appelée la fontaine de Loutre » en 1380, donc vraisemblablement liée à l’animal au contraire de Loutre à Saint-Paterne (Sarthe) également écrit L’Outre, qui désigne bien « l’au-delà ».

On ne serait pas complet sans citer les faux-amis pyrénéens comme le château d’Ultrera (Argelès-sur-Mer, P.-O.), un véritable nid d’aigle ou plutôt de vautour, mentionné comme Vulturaria en 673. La Coume d’Outrera (Tarerach, P.-O.) et la Coume d’Outreria (Rodès, id.) sont vraisemblablement de même étymologie (coume signifiant « combe, vallée encaissée, gorge » en gascon).

La commune de Saint-Outrille (Cher) porte le nom de saint Austrégésile, archevêque de Bourges de 597 à 624, et l’ancienne commune de Loutremange (Mos., aujourd’hui associée dans Condé-Northen), qui était Leutermingas en 825, doit le sien au nom de personne germanique Leudramnus accompagné du suffixe –ingas.

Les devinettes

M’absentant pour une quinzaine de jours, sans être sûr de trouver du temps à consacrer à mon blog, je vous propose deux devinettes, en espérant qu’elles vous occupent jusqu’à mon retour (mais je me fais sans doute des illusions …).

Les deux toponymes à trouver, dont les noms sont bien entendu liés au mot du jour, sont situés dans deux départements voisins séparés par une distance d’environ 180 km par la route.

Il vous faudra trouver le nom d’un lieu-dit, en un seul mot composé sans trait d’union, qui désigne la colline d’en face, celle située à l’opposé.

Il vous faudra trouver le nom d’un lieu-dit, en un seul mot composé sans trait d’union, qui désigne la colline d’en face, celle située à l’opposé.

Le nom de la commune où se situe ce lieu-dit signifie que son territoire était couvert de chênes verts.

Le nom du canton associe ceux de deux cours d’eau qui l’arrosent tandis que le nom de son chef-lieu est issu de celui d’un homme latin, pour une fois non suffixé. Étymologiquement, ce nom est en contradiction avec ce qui a fait longtemps vivre les habitants, dont la misère a inspiré Hugo.

Le chef-lieu d’arrondissement a été mentionné à plusieurs reprises sur ce blog, en compagnie de ses homonymes et synonymes, à propos de particularités légales. Son nom est complété par celui du pays, lequel doit le sien aux Gaulois qui l’occupaient, de fougueux guerriers.

Il vous faudra trouver le nom d’un petit cours, en trois mots sans trait d’union dont une préposition, le désignant comme situé au-delà des parcs à moutons. Ce nom aurait pu figurer comme exemple dans un long article consacré à ce type de cours d’eau.

Il vous faudra trouver le nom d’un petit cours, en trois mots sans trait d’union dont une préposition, le désignant comme situé au-delà des parcs à moutons. Ce nom aurait pu figurer comme exemple dans un long article consacré à ce type de cours d’eau.

Le nom de la commune est issu d’un nom désignant un endroit où se célébrait un culte païen.

Le chef-lieu du canton est un hagiotoponyme complété par le nom du pays, une vallée dont le nom a été expliqué naguère sur ce blog à propos d’une montagne remarquable.

Le nom du chef-lieu de l’arrondissement, qui fait référence à un lieu sacré, a été expliqué au moins à deux reprises sur ce blog.

NB pas le temps pour des indices ! Peut-être plus tard…

Réponses attendues chez leveto@sfr.fr