Le latin rumex, rumicis, rumicem qui désignait à l’origine une espèce de dard, a servi à nommer l’oseille, à cause de sa feuille en fer de lance, chez le poète Caius Lucilius (180-102 av. J.-C.). C’est à partir du IVè siècle, avec Marcellus Empiricus, que rumex a désigné un simple arbuste épineux, connu plus tard à l’époque romane sous le nom de ronce en langue d’oïl et de romec, rome en langue d’oc. Comment est-on passé de rumex à ronce d’une part et à romec, rome d’autre part ? C’est le traitement du i bref de l’accusatif rumicem qui l’explique. À l’époque gallo-romaine, ce i bref est tombé en langue d’oïl, faisant passer rumice(m) à rum(i)ce puis à ronce (avec la prononciation –om– du –um– comme pour « arum ») tandis qu’il s’est maintenu sous la forme e en langue d’oc, faisant passer rumice(m) à romec et rome.

Le latin rumex, rumicis, rumicem qui désignait à l’origine une espèce de dard, a servi à nommer l’oseille, à cause de sa feuille en fer de lance, chez le poète Caius Lucilius (180-102 av. J.-C.). C’est à partir du IVè siècle, avec Marcellus Empiricus, que rumex a désigné un simple arbuste épineux, connu plus tard à l’époque romane sous le nom de ronce en langue d’oïl et de romec, rome en langue d’oc. Comment est-on passé de rumex à ronce d’une part et à romec, rome d’autre part ? C’est le traitement du i bref de l’accusatif rumicem qui l’explique. À l’époque gallo-romaine, ce i bref est tombé en langue d’oïl, faisant passer rumice(m) à rum(i)ce puis à ronce (avec la prononciation –om– du –um– comme pour « arum ») tandis qu’il s’est maintenu sous la forme e en langue d’oc, faisant passer rumice(m) à romec et rome.

En botanique, ce que l’on appelle couramment aujourd’hui ronce, ronce des bois ou ronce des haies, est un arbrisseau épineux à fleurs de la famille des Rosacées, dont le nom scientifique est Rubus fruticosus. Le nom scientifique Rumex désigne, lui, un genre de plantes herbacées de la famille des Polygonnacées, plus connues sous les noms vernaculaires d’oseille et de patience.

Les toponymes issus de ce nom de plante sont vraiment très nombreux, plusieurs milliers, à croire que notre pays, quand il n’était pas couvert de forêts, l’était de ronces (ou de broussailles épineuses qualifiées de « ronces »). À tous ces toponymes, il convient d’ajouter des patronymes obtenus par relation du lieu à l’habitant, qui ont pu devenir à leur tour de nouveaux toponymes, quelquefois par suffixation, lorsque leur porteur s’est déplacé. Il me sera impossible, on l’aura compris, de citer tous ces toponymes : je n’essaierai donc que d’en étudier les différentes formes, avec quelques exemples si nécessaire, en scindant mon travail en deux parties, la première concernant le domaine de langue d’oïl et l’autre, de langue d’oc. Là où ça se complique, c’est quand les langues se chevauchent, comme dans le Croissant ou dans la région du parler franco-provençal : on verra donc des toponymes de ces régions aussi bien en première qu’en deuxième partie (et j’essaierai de ne pas oublier de les signaler). Quant aux autres langues (basque, breton, etc.), elles devraient faire l’objet d’une troisième (petite) partie.

NB : les toponymes sont en caractères gras et, parmi eux, les noms de communes sont signalés par cette couleur orange.

Les formes simples

On devine sans mal que les toponymes du type (La ou Les) Ronce(s) sont de loin les plus nombreux et c’est bien le cas ! Le singulier (la) Ronce apparait tel quel plus de 250 fois (Dictionnaire des toponymes de France édité par l’IGN et téléchargeable en ligne en payant.) dont deux fois comme déterminant dans le nom d’Aubigny-la-Ronce (C.-d’Or) et de l’ancienne Beaumont-la-Ronce, anciennement Bellus Mons de Runcia, aujourd’hui fusionnée dans Beaumont-Louestault (I.-et-L). Les autres toponymes ne présentent guère d’intérêt, allant du Bois de la Ronce au Château de la Ronce (Les Pinthières, E.-et-L.), en passant par le Champ de la Ronce, la Grande Ronce, la Petite Ronce, le Moulin de la Ronce etc. Le pluriel, qui apparait à plus de 150 exemplaires, n’est guère plus original sauf peut-être à signaler un Buisson des Ronces à Ceffonds (H.-M.), les Quatre Ronces à Bantigny (Nord) et peut-être mon préféré, allez savoir pourquoi, les Ronces de la Croix au Montellier (Ain).

Avec une voyelle adventice propre à certains patois du centre de la France (région parisienne, Berry, Champagne …), on trouve des noms comme L’Éronce (Sours, E.-et-L. ; Chesley, Aube …), la Belle Éronce (Saint-Longis, Sarthe) etc. ou Les Éronces (Terminiers, E.-et-L. etc.) ainsi que la variante aronce (Sologne, Anjou) comme pour le Buisson d’Aronce (Chambon-la-Forêt, Loiret), le Champ d’Aronce (Arquian, Nièvre) et Les Aronces (Pithiviers-le-Vieil et Douchy, Loiret etc.). Dans les Ardennes, le mot passe à éronche (qui désigne semble-t-il plus précisément la ronce des champs) d’où Les Éronches (Arnicourt-le-Grand, Flaignes-Havys etc.), tandis qu’en Saintonge on trouve la forme éronde dans les noms des Érondes (près d’une quinzaine dans l’Indre, une dizaine en Vendée etc.) du Champ de l’ Éronde (Tendu, Indre …), du Champ des Érondes (Bords, Ch.-M. etc) etc.

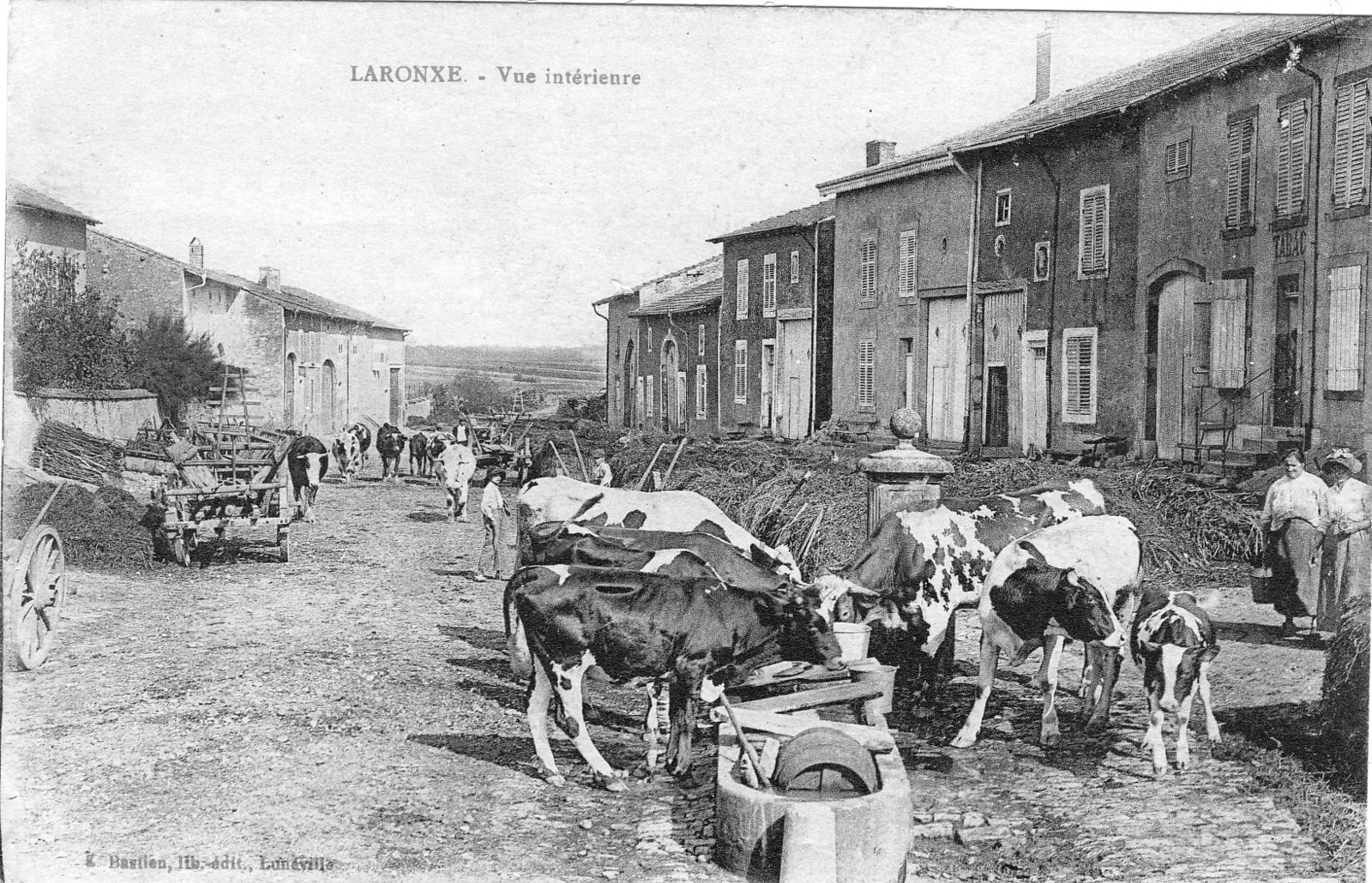

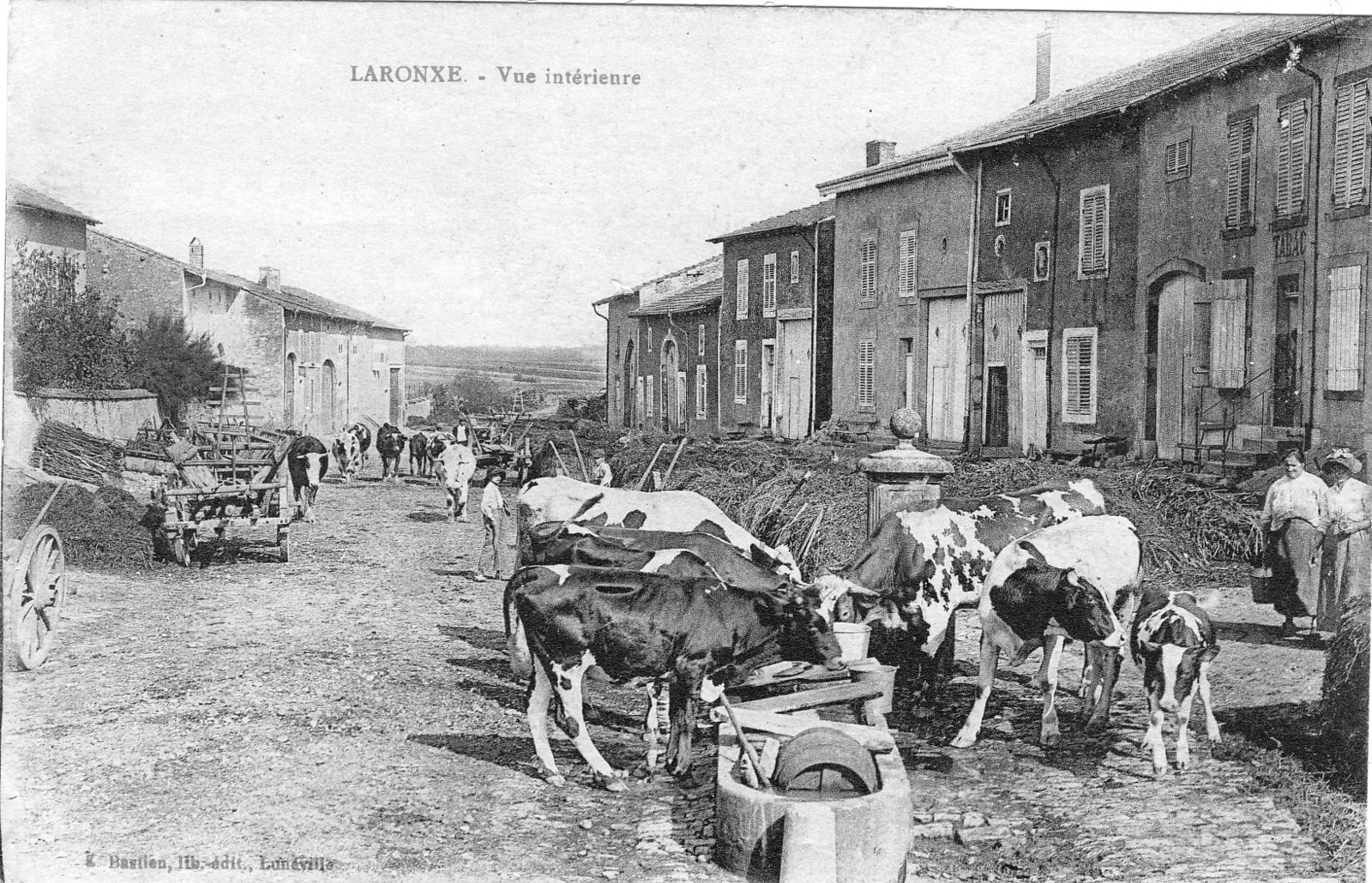

Dans le Grand Est, et particulièrement en Meurthe-et-Moselle, se trouvent des lieux-dits Ronxe (à Baccarat), La Ronxe (à Belleville etc.) et, avec agglutination de l’article, la commune de Laronxe (la Ronxe en 1309).

Dans certains parlers, le chuintement a entraîné la formation du mot ronche et de nombreux toponymes correspondants comme en patois ardennais avec la Ronche (Blombay, Ardennes …) et le masculin Le Ronche (Harcy, Ardennes), en patois vosgien avec Ronche (Neuves-Maisons, M.-et-M.) et le Pré de la Ronche (Prey, Vosges), en Normandie avec La Ronche (Bourvallées, Manche …) et Les Ronches (Cerisy-la-Forêt, Manche …), dans le Croissant linguistique avec La Ronche (Bagneux, Franchesse, Vieure, dans l’Allier), en Auvergne avec Les Ronches (Romagnat, P.-de-D.) etc. En Bourgogne, on trouve la forme roinche qui a donné son nom aux Roinches (Auxy, S.-et-L.)

Enfin, le mot est devenu ronze dans le domaine francoprovençal d’où des noms comme la Ronze (Craintilleux, Loire ; le Breuil, Rhône ; Gibles, S.-et-L. ; Les Côtes-d’Arey, Isère ; Saint-Jean-d’Aulps, H.-Sav. ; Blond, H.-Vienne etc), le Château de la Ronze (Saint-Martin-la-Plaine, Loire ; Poule-les-Échameaux, Rhône), le Bois de Ronze (Orgnac-l’Aven, Ardèche) etc. et les Ronzes (Toussieux, Ain ; Habère-Poche, H.-Sav.). On trouve également la variante dauphinoise La Ronzy (Claix, Is., Ronsia au XIVè siècle ; Bourg-de-Thizy, Rhône ; Poisy, H.-Sav. etc.).

Les collectifs

De nombreux noms collectifs, au sens de « buisson, touffe de ronces » ou « lieu envahi par les ronces », ont été créés en utilisant différents suffixes.

■ du latin –arius, –aria, –arium donnant des finales en –ier (cf. le français « roncier ») ou –ière : le Roncier (Romagny, Manche ; Urcy, C.-d’Or etc), les Ronciers (Millières, H.-M. ; Tremblay-le-Vicomte, E.-et-L. etc.), la Roncière (Matignon, C.-d’A. ; Loury, Loiret etc.), les Roncières (Lancôme, L.-et-C. ; Villagoix, C.-d’Or etc.) ainsi qu’en francoprovençal le Ronzier (Vacheresse, H.-Sav. ; Solérieux, Drôme etc.), les Ronziers (Saint-Martin-Bellevue, Sav. etc.), la Ronzière (Coudes, P.-de-D. ; Laissaud, Sav. ; Savigny, Rhône etc.), et les Ronzières (Les Salles, Loire ; Gleizé, Rhône etc.). La forme ronchère apparait dans le nom de plusieurs lieux-dits La Ronchère (Remouillé, L.-A. etc.) ou Les Ronchères (Housset, Aisne etc.) ainsi que dans les noms de Ronchères (Aisne et Yonne) et de Sons-et-Ronchères (Aisne, avec Sons, du latin summum, « point le plus haut »). Sur la forme saintongeaise éronde a été formé l’érondière qui apparait dans le nom Les Érondières (huit exemples dans l’Indre mais existe aussi dans la Vienne), tandis que la forme bourguignonne roinche a donné À La Roinchère (Montréal, Yonne).

■ la prolongation en –ai(e) du précédent est à l’origine du français « ronceraie » et d’une très grande quantité de toponymes du type la ou les Ronceraie(s) (I.-et-V. ; May. ; Sarthe etc.) mais surtout du type le Ronceray (I.-et-V. ; Manche ; M.-et-L. ; Sarthe ; Vendée etc.) qui apparait aussi comme déterminant pour Saint-Cyr-du-Ronceray (Calv.) ou encore du type la Ronceraye (Sainte-Florence, Vendée). On trouve également la Roncheraie (Couziers, I.-et-L.) et le Roncheray (Degré, Changé, Cherré dans la Sarthe etc.). NB : ne pas confondre avec des noms comme Roncenay (Aube, Roncenaium en 1200) ou Le Roncenay (Eure) dont les noms sont issus de celui de la divinité romaine Runcina qui présidait au sarclage.

■ le double suffixe collectif composé du latin –ariu(s) prolongé par le suffixe –ol, –olle (latin –ulus, ula), dont le sens diminutif est ici oblitéré, est à l’origine des noms de Roncherolles-en-Bray (S.-Mar., Roncerolles au XIIè siècle) et Roncherolles-sur-le-Vivier (id.) et de micro-toponymes équivalents, ainsi que du nom de Ronquerolles (Val-d’Oise, Ronkerolas en 875) et de quelques micro-toponymes identiques.

■ le collectif latin –etum est à l’origine de différentes terminaisons. On trouve ainsi des noms comme le Roncet (Ludesse, P.-de-D.), la Roncette (Lappion, Aisne etc.) et les Roncettes (Ondefontaine, Calv.) ; des noms comme Roncey (Manche, Ronseio en 1082) et des lieux-dits similaires ; des noms comme Ronchois (S.-M.), Ronssoy (Somme, Roinscetum en 1170), le Ronchoy (Ledinghem et Vis-en-Artois, P.-de-C.), Au Ronsoy (Couchey, C.-d’Or – où est produit un agréable AOC Marsannay …), etc.

■ l’ancien français roncel, « roncier, terrain couvert de ronces », apparait dans le nom du Roncel (Saint-James, Manche …), du Bois Roncel (Lebeuville, M.-et-M. etc.), de la Roncelle (Nogent-sur-Loir, Sarthe) ainsi que, suffixé en –ière, dans la Roncelière (Préaux-du-Perche, Orne etc.) et, suffixé en –etum, dans le Roncelay (Lamballe, C.-d’A. etc.). On trouve également la Ronchelle (Bantheville, Meuse …).

■ le collectif en –erie a donné des noms comme la Roncerie (Céton, Orne ; Bouffry, L.-et-C. etc), Les Ronceries (Amanlis, I.-et-V. etc.), Laroncerie (Pancé, id.) ainsi que Les Éronceries (Fresnay-le-Comte, E.-et-L.) ou encore la Roncherie (Billevast et Gourbesville, Manche ; Savigny-sur-Braye, L.-et-C.).

■ en Saintonge, le mot érondail désigne un lieu rempli d’érondes, de ronces. On retrouve ce terme dans les noms des Érondails (Saint-Georges-d’Oléron, Ch.-M.) et des Érrondails (La Brée-les-Bains, id.)

■ l’adjectif en –eux, euse (latin –osus), se retrouve dans les noms des Ronceux (Sancheville, E.-et-L.), du Val Ronceux (Les Riceys, Aube), du Moulin Ronceux (Ondefontaine, Calv.) et de quelques autres. En Normandie et dans le Grand-Est apparaissent Le Roncheux (Rots, Calv. etc.), Les Champs Roncheux (Laize-Clinchamps, id. etc.), Les Roncheux de la Coudre et Les Roncheux des Rivières (Haute-Amance, H.-Marne), etc.

Les diminutifs

■ la prolongation diminutive en –et de certains noms vus précédemment est à l’origine de toponymes comme le Ronceret (Volnay, C.-d’Or – par ailleurs un très bon vin ; Échalou, Orne etc.), les Roncerets (Épaney, Calv. etc.), le Roncelet (Longsols, Aube etc.) etc.

■ le diminutif latin –alis, –ale a donné son nom à Ronchaux (Doubs, Roncal en 1145), à Ronchau (Sombacour, id. etc.), au Ronceau (Tharol, Yonne etc.) et aux Ronceaux (Chenoise, S.-et-M. etc.). Il conviendra de ne pas confondre avec des noms comme Ronchaud qui sont des patronymes formés sur le radical ronch– de « ronchon, ronchonner » (latin roncare).

■ le diminutif roncelin apparait principalement en Bretagne dans Le Roncelin (Lamballe-Armor, C.-d’A. ; Saint-Cyr-en-Pail, May. …), le Champ Roncelin (Melesse, I.et-V.) etc. Ce nom est devenu patronyme d’où le nom de la Ville Roncelin (La Croix-Helléan, Mor.) et de la Roncelinais (Iffendic, I.-et-V.).

Les autres dérivations

■ le suffixe latin –inium est à l’origine du nom de Ronchin (Nord, Runcinium au IXè siècle), du Bois Roncin (Tanlay, Yonne), du Buisson Roncin (Lalheue, S.-et-L.), du Champ Roncin (Jouet-sur-l’Aubois, Cher) etc. ainsi que, par suffixation collective supplémentaire, de la Roncinière (Bédée, I.-et-V. etc.), la Roncinais (Nouvoilou, I.-et-V. ) etc.

■ On trouve en Bourgogne le lieu-dit Roncevie (Gevrey-Chambertin, C.-d’Or – par ailleurs un très bon vin…) dont le nom pourrait être issu de l’ancien français ronceri, « lieu où poussent les ronces » ou bien des deux mots ronce et vie, ancien français pour « voie, chemin, route ». On trouve également la graphie Roncevis (Dracé, Rhône) et Roncevit (Tarcenay-Fourcherans, Doubs).

■ Toujours en Bourgogne (on ne se refait pas …), par confusion entre les nasales õ et ã, on trouve la forme ranche pour « ronce », d’où de nombreux noms de lieux-dits comme Les Ranches à Ladoix-Serrigny (C.-d’Or, par ailleurs un très bon climat … etc.), la Ranche (Blanzy, Clessé, Leynes, Rully … S.-et-L. etc) ou encore La Ranche du Cerisier (Igornay, S.-et-L.), des Saules (La Truchère, id.), des Quenouilles (Gergy, id.) et bien d’autres. Pour en finir avec la Bourgogne, signalons également la forme régionale ronde, toujours pour « ronce », donnant des noms comme Les Rondes (Préty, S.-et-L. etc) qu’il est difficile de distinguer du terme géométrique désignant un terrain plus ou moins rond, mais qui apparait néanmoins avec certitude dans le nom des Rondières (Auxey-Duresses, C.-d’Or – où est produit un Côte de Beaune que je n’ai pas encore goûté…), le suffixe –ière insistant sur l’abondance de cette végétation. Tous ces terrains, à la végétation broussailleuse et épineuse comme on en rencontre encore sur les terrains calcaires au-dessus des vignes, ont dû être défrichés avant d’être mis en culture, ce dont ils gardent la mémoire dans leurs noms.

■ la devinette à laquelle vous avez échappé : le Bois de Rousselois, à Brancourt-le-Grand dans l’Aisne, propriété de l’évêque de Laon, a été défriché il y a très longtemps et n’existe plus aujourd’hui (il n’apparait même pas sur les cartes IGN). Attesté Ronceloi en 1214, Roncheloi en 1239 et Roncheroi en 1244, il s’agissait bien d’une ronceraie. (Dictionnaire topographique du département de l’Aisne, Auguste Matton, 1871).

La devinette

Il vous faudra trouver (s’il vous reste quelques neurones disponibles) un toponyme lié au mot du jour qui n’existe (si je ne me trompe pas) qu’à deux exemplaires en France métropolitaine, dans des communes différentes du même département, séparées par 36 km de route.

Précédé d’un article au singulier dans la commune A, il est présent tel quel sur la carte IGN actuelle mais avec une graphie différente dans le fichier FANTOIR ‒ graphie également présente dans deux autres communes du même département, dans une commune du département voisin, et dans quelques autres plus lointaines. À l’inverse, ce toponyme se trouve précédé d’un article au pluriel dans la commune B, et est présent dans le fichier FANTOIR mais pas sur les cartes IGN.

Le nom de la commune A faisait récemment partie des interrogations hebdomadaires d’un de mes lecteurs et l’explication parlait de fortifications.

Mise à jour : Mea culpa. J’ai parlé de cette commune non pas en réponse à un de mes lecteurs mais à propos d’un mot-croisé.

Le nom de la commune B est, selon toute vraisemblance, issu de celui d’un homme latin suivi d’un suffixe inhabituel.

Le chef-lieu du canton où se trouve A est lui aussi issu de celui d’un homme latin suivi d’un suffixe classique et est accompagné du nom de la rivière sur laquelle était établi un port fluvial de quelque importance.

Le chef-lieu du canton où se trouve B est un hagiotoponyme qui rend hommage à un saint dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu’il est intervenu pour tenter de mettre fin à un conflit dans une abbaye.

Deux indices, pour les chefs-lieux de canton :

■ de la commune A

■ de la commune B

Réponse attendue chez leveto@sfr.fr

Le latin rumex, rumicis, rumicem qui désignait à l’origine une espèce de dard, a servi à nommer l’oseille, à cause de sa feuille en fer de lance, chez le poète

Le latin rumex, rumicis, rumicem qui désignait à l’origine une espèce de dard, a servi à nommer l’oseille, à cause de sa feuille en fer de lance, chez le poète