Comme promis dans mon précédent billet, je m’attaque aujourd’hui aux traces laissées par la ronce dans la toponymie occitane.

Les mots occitans romec, rome, désignant la ronce, sont issus du latin rumex à l’accusatif rumicem, après adoucissement du i bref en e. (Pour plus de détail, lire la première partie !).

Il convient de ne pas oublier que, même en régions de langue d’oc, le terme de langue d’oïl « ronce » a été utilisé (d’où des noms comme Ronzière, Rongière etc. ou même simplement Ronce ou Ronze) comme il l’a été en francoprovençal.

Les formes simples

Le nom de la ronce se retrouve, au féminin ou masculin (una rome ou un rome), variance héritée du double genre de la racine latine, dans des noms de lieux-dits du type La Roumec (Escandolières, Av. etc.), Au Roumec (Orbessan, Gers) ou simplement Roumec (Dausse, L.-et-G.). La forme roume se retrouve à La Roume (Pompogne, etc.), Le Roume (Beaulon, Allier, etc.), Les Roumes (Bessuéjouls, Av., etc.) et Roume (Oust, Ariège etc.).

Avec substitution du t à c, l’occitan romet désigne également la ronce, sans en être un diminutif. Il apparait dans des noms de lieux-dits comme Roumet (Sain-Vit, L.-et-G. etc.), La Roumet (Saint-Julien-de-Crempse, Dord. etc.), Les Roumets (Viols-le-Fort, Hér.) et Roumets (Boos, Ardèche).

Issus de l’occitan romega (prononcé « roumègo« ) sont apparus les noms de (la) Roumega (Manciet, Gers ; Pibrac, H.-G.), de Roumège (Salles-Curan, Av. ; Viazac, Lot ; Saint-Nectaire, P.-de-D.) et de (Les) Roumèges (La Chapelle-aux-Brocs, Corr. ; Poussan, Hér.).

Avec un a prosthétique est apparu le terme arromet, de même sens. On trouve ainsi Les Aroumets (Hounoux, Aude), Aux Arroumets (Saucats, Gir.), Les Arroumets (Sabres, Landes) etc. L’agglutination de l’article est à l’origine du nom du Port de Laroumet (Lanzac, Lot – où Laroumet peut être un nom de famille) tandis que l’adjectif mal, « mauvais », a donné Malaroumet (Issac, Dord.).

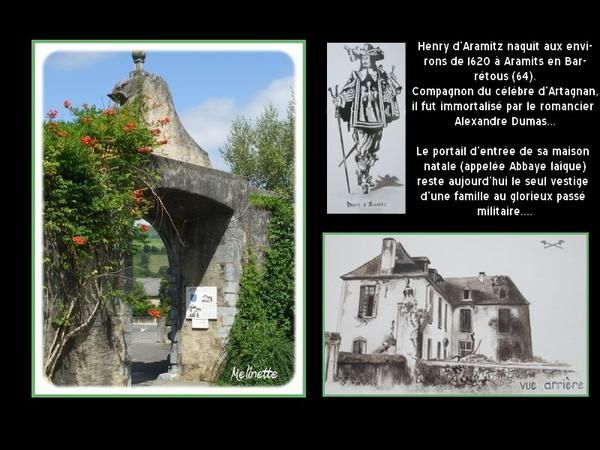

Une variante en –ic de –ec a donné le gascon arramic, aramits (Dictionnaire du béarnais et du gascon moderne, Simin Palay, CNRS, 1961) à l’origine du nom de la commune Aramits (P.-A.) qui était Aramic en 1270.

Les adjectifs

Bien plus connu et représenté, l’adjectif romegós, « ronceux, plein de ronces », est à l’origine de nombreux toponymes. On trouve ainsi près d’une centaine de lieux-dits Roumégous (notamment en Aveyron à Auzit, Centrès etc., dans le Lot à Planioles etc., dans le Tarn à Castres etc.) ou (La) Roumégouse (Gramond, Av. ; Saint-Pompon, Dord. etc.). La forme avec –x final est plus rare mais, outre la commune Roumégoux (Cantal), on la trouve quand même à près de cinquante exemplaires comme Le Roumégoux (Gissac, Av.) ou Roumégoux (Gluiras, Ardèche ; Ally, Cantal ; Saint-Martin-la-Méanne, Corr. etc.). Notons également l’ancienne commune tarnaise de Roumégoux (aujourd’hui dans Terre-de-Banclié) et la commune de Romegoux en Charente-Maritime dont le nom est dû au substrat occitan qui a persisté dans la région.

La perte de la valeur occlusive du –g– a donné des noms comme Rouméjoux (Ispagnac, Loz. etc.), la Rouméjouse (Janalhac, H.-Vienne) ou encore Romejoux (Saint-Victurnien, id.).

Une variante signalée par E. Nègre, localisée semble-t-il au Mirepoix, est apparue par croisement de la finale –ec de rumec avec le suffixe –enc et est à l’origine de la forme romengós représentée par Roumengoux, commune de l’Ariège. Cette même suffixation a également servi à former le nom de Roumens, commune de Haute-Garonne. On trouve aussi deux lieux-dits Roumengous dans l’Aude (Arzens et Pennautier) et le féminin La Roumengouse dans la Haute-Garonne (Puydaniel).

On peut également signaler quelques variantes locales comme Les Roumégons (Grasse et Rigaud, A.-Mar.) qui a conservé une graphie partiellement occitane ou Roumezoux (Saint-Julien-le-Roux, Ardèche).

Pittoresque ? Pittoresque ? Est-ce que j’ai une gueule de pittoresque ?

Les collectifs

■ Le suffixe collectif latin –atum a donné –at / –ada en occitan que l’on retrouve à Roumat (Lannes, L.-et-G. ; Saint-Avit, Landes etc.), Roumats (Savinnes-le-Lac, H.-Alpes) ou encore à la Roumade Basse (Javols, Loz. etc.).

■ Le suffixe latin –aceu, –acea a donné l’occitan –às, –assa généralement augmentatif mais qui prend un sens collectif avec des noms de végétaux (et de minéraux). C’est ainsi qu’a été formé le mot romegàs, « fourré de ronces », que l’on retrouve à Romegas (Buis-les-Baronnies, Drôme ; Maubourguet, H.-P.) et Romegasse (Moulinet, A.-Mar.) ainsi que dans de nombreux (Le) Roumegas ou (La) Roumegasse (Av., Tarn, L.-et-G., T.-et-G., etc.) auxquels on peut rajouter Laroumegasse (Sabadel-Latronquière, Lot), Larroumegas (Louslitges, Gers), avec agglutination de l’article, et Arroumegas (Clarac, H.-Pyr.) avec un a– prosthétique. Avec la perte du –g– intervocalique sont apparus les noms de Roumeas (Gilhoc-sur-Ormèze, Ardèche) et de Romeas (La Tourette, Loire).

■ Comme souvent avec les végétaux, le plus productif des suffixes collectifs est le latin –ariu / –aria, donnant l’occitan –ièr / –ièra (français –ier / –ière), d’où l’occitan romeguièra, « ronceraie ». Citons pour commencer la commune de Romiguières (Hér., de Romegueira en 1246 et Romiguières en 1740-60), accompagnée d’une trentaine de lieux-dits (La) Romiguière (Av., Cant., Lot, Loz. etc), ou, avec agglutination de l’article, Laromiguière (neuf exemples dans le Lot), auxquels s’ajoutent à peu près autant de (La) Roumiguière (Av., Cant., Gir., T.-et-G. etc) ou Roumiguières (Ardèche, Tarn etc.). Dans le Sud-Ouest, avec –èra mis pour –ièra, on trouve Roumeguère (Auch, Gers ; Lespouey, H.-P.), La Roumeguère (Fargues-sur-Ourbise, L.-et-G.), ou encore À Larroumeguère (Mirepoix et Montaut-les-Créneaux, Gers), avec l’agglutination de l’article. Dans le Mirepoix et ses environs (avec suffixe –ec passé à –enc, cf. ci-dessus) sont apparus les noms de la Roumenguière (Revel, H.-G. ; Puivert, Aude etc. ) et de la Roumenguère (Cornebarieu, H.-G.) auxquels s’ajoute la Rominguère (Antras, Ariège).

Principalement dans le Dauphiné, la perte de la valeur occlusive du –g-, a donné les noms de Romégier (Pont-de-Labeaume, Ardèche) et de (la) Romégière (Le Poët-en-Percip, Drôme ; Saint-Martin-de-Vésubie, A.-Mar.) ainsi que de Romeyère ( Méolans-Revel, A.-de-H.-P. ; Montagne, Rencurel etc. en Isère etc.),de La Romeyère (Lardier-et-Valença, H.-A. etc.) et de Romeyères (Bourdeaux, DR. ; Lalley , Is.), auxquels s’ajoutent Les Romières (Saint-Laurent-en-Royans, Drôme).

La forme masculine occitane romeguièr, désignant le lieu plein de buissons (ronces bien sûr, mais aussi aubépines et autres épineux) est à l’origine des noms de lieux-dits comme Roumiguier (Mazan, Vauc.), le Vallon du Roumiguier (Cheval-Blanc, Vauc.), la Croix de Romiguier (Cornus, Av.) et du nom de la commune de Romeyer (Drôme) qui était Romeier (1178), Romearium (1218), prioratus de Romeario (XIVè siècle) et enfin Romeyer en 1891 (cf. ce billet ) et du lieu-dit de Romeyer (Saint-Baudille-et-Pipet, Is.).

Il convient de remarquer que l’occitan romegar (ronchonner, maugréer, rouspéter) est à l’origine de romegaïre, « rouspéteur », d’où sont issus des noms de famille du type Romiguier, Roumiguier, Roumiguière, Roumeguère etc. qui peuvent prêter à confusion avec des noms de lieux quand on ne sait pas lequel a donné son nom à l’autre.

Les dimiutifs

Les diminutifs en –et sont représentés par des noms comme Roumette (Orange, Vauc. ; Meynes, Gard etc.), Roumettes (Mounes-Prehencoux, Av. etc.), Laroumette (Salies-du-Béarn, P.-Atl.) et, au masculin, le Grand Roumette (Barbentane, B.-de-R.) ou le Petit Roumette (idem et Castéra-Verduzan, Gers). On trouve également Rouméguet (Najac, Av. etc.) et Roumeguète (Angeville, T.-et-G. etc.) ainsi que Roumigué (Claracq, P.-Atl ; Mauléon-d’Armagnac, Gers etc.).

Avec la graphie –eix pour –ets propre à l’Auvergne, ont été formés les noms de Roumeix (Saint-Étienne-de-Chomeil) et de Laroumeix (Saint-Martin-Cantalès), tous deux dans le Cantal.

Les diminutifs en –on sont rares mais on rencontre néanmoins les noms de Roumegon (Le Val, Var), Les Roumegons (Grasse et Rigaud, A.-Mar.) et Roumejon (Pourcharesse, Florac-Trois-Rivières et Bédouès-Cocurès, en Lozère). On peut signaler également le pont Rouméjon qui enjambe le Tarn depuis le XVIIè siècle et autour duquel s’est développé le village du Pont-de-Montvert, en Lozère (aujourd’hui Pont-de-Montvert–Sud-Mont-Lozère, cf. ce billet).

La devinette

Il vous faudra trouver un lieu-dit de France métropolitaine dont le nom est lié au mot du jour.

La commune où il se situe ne doit pas son nom au débit de l’eau, comme il est écrit sur le site municipal, mais au débit de parole du personnage éponyme.

Le nom du canton désigne, en trois mots, la partie du pays dans lequel il se situe.

Le chef-lieu d’arrondissement doit son nom à son fondateur, lequel doit le sien à un village d’un département voisin, d’où sa famille est originaire.

Un indice :

Réponse attendue chez leveto@sfr.fr