Fin du suspense pour les amateurs de devinette !

LGF est le seul à m’avoir donné les bonnes réponses à mes dernières devinettes ! Félicitations !

Il fallait trouver Pichoultres, un lieu-dit d’Auzits dans le canton d’Enne et Alzou de l’arrondissement de Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron.

Il fallait trouver Pichoultres, un lieu-dit d’Auzits dans le canton d’Enne et Alzou de l’arrondissement de Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron.

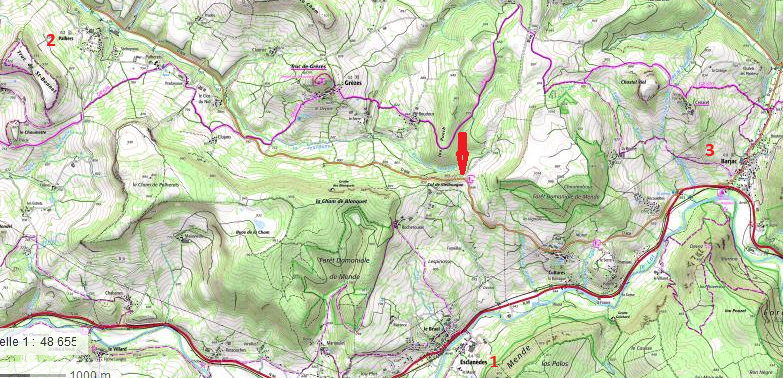

Auzits, c’est là :

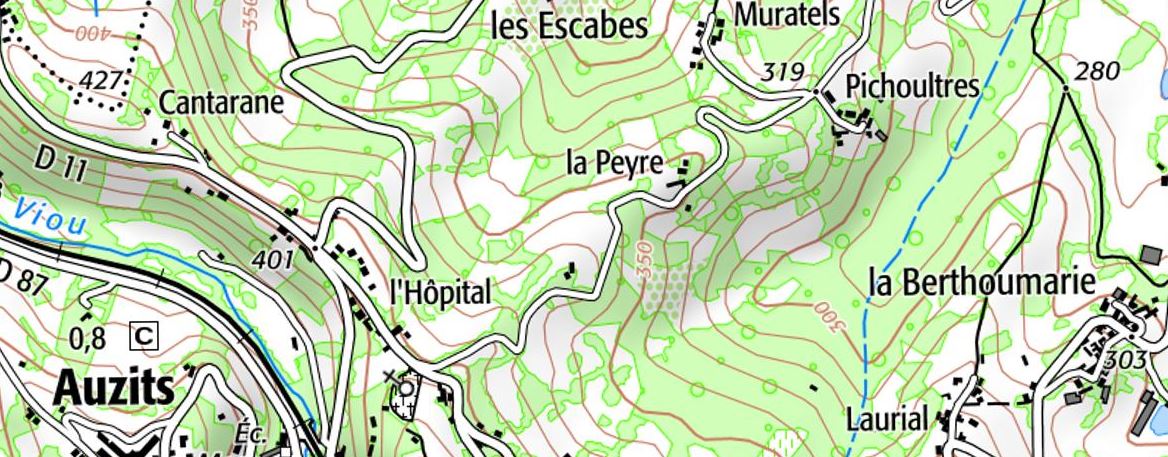

Et Pichoultres, ici, en haut à droite :

■ Pichoultres :

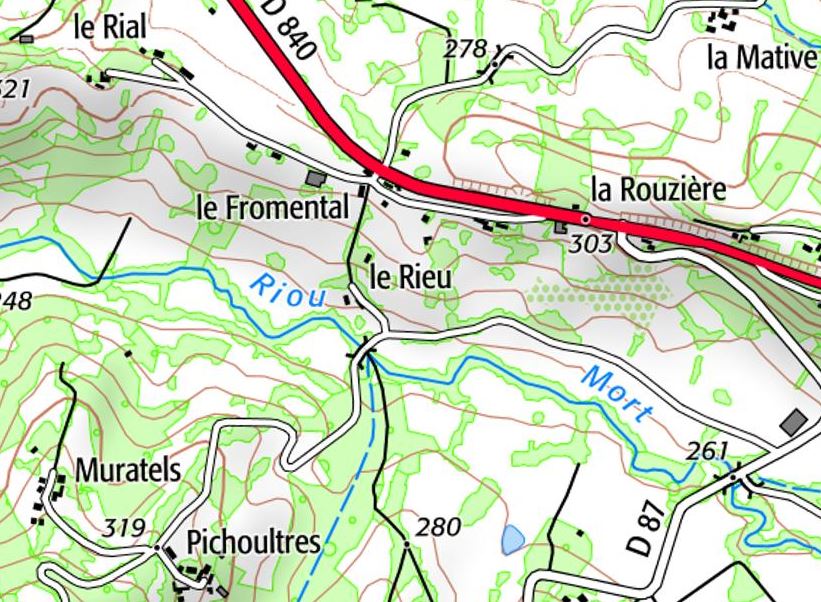

On trouve le nom de ce lieu-dit encore écrit Puech Oultres ou Puechoultres, comme sur la carte de Cassini (feuillet 16, Rodez, 1781). On reconnait dans ce nom le terme puech, issu du latin podium, désignant une colline de forme arrondie au sommet plat, suivi de la préposition outre : il s’agit de « la colline de l’autre côté », pour ceux qui venaient du Fromental et passaient le pont sur le Riou Mort.

Le –s final de Pichoultres est ce que les linguistes appellent une paragoge.

■ Auzits : le nom de cette commune est la forme gasconne d’auseto ou èuseto, désignant un bois d’yeuses ou chênes verts (Quercus ilex), du latin ilicetum, lui-même d’ilex, ilicis et suffixe collectif –etum. La finale gasconne –its, correspondant à –et ou –ec, a déjà été rencontrée à propos d’Aramits.

■ canton d’Enne et Alzou :

♦ Enne : le nom de ce cours d’eau pourrait être issu de la racine hydronymique pré-celtique *en , à rapprocher de l’irlandais en, « eau », à l’origine par exemple du nom de l’Ain.

♦ Alzou : ce nom est probablement issu du gaulois *alisa, « aulne », qui pouvait désigner un lieu humide.

■ Aubin : sans surprise, le nom de cette commune est issu du nom d’homme latin Albinus, non suffixé.

■ Villefranche-de-Rouergue :

♦ comme son nom l’indique, Villefranche était … une ville franche (vues ici).

♦ Rouergue : le nom du pays est attesté in Roteneco en 629-37, in pago Rutenico en 640-47. Il s’agit d’une formation du haut Moyen Âge sur le nom ancien de son chef-lieu Rodez, Ruteni muni du suffixe latin –icu, sur le nom des Rutènes qui l’occupaient. Les attestations ultérieures montrent bien l’évolution phonétique : *Rutenicu donne Rodanege attesté avant 1105 puis Rodengue en 1150, Rodergue en 1132 et Roergue en 1129 d’où est issue la forme française Rouergue dès 1512. Le nom des Rutènes serait formé du préfixe augmentatif celtique rŏ– (formé par la perte du p– initial de *prŏ-, « en avant », « devant ») suivi du thème celtique *tēno-, « chaleur, feu » (de *tepno-, issu d’une racine indo-européenne *tep-, « chauffer ») et pourrait signifier « les très chauds ou très ardents (guerriers) » (Jacques Lacroix, Le nom des Rutènes, Revue des études-anciennes, 2013, t. 115, n°1, p. 51-70. – en ligne).

Il fallait trouver Le Valat d’Outrijasses, de la commune d’Altier du canton de Saint-Étienne-du-Valdonnez dans l’arrondissement de Mende, en Lozère.

Il fallait trouver Le Valat d’Outrijasses, de la commune d’Altier du canton de Saint-Étienne-du-Valdonnez dans l’arrondissement de Mende, en Lozère.

Altier, c’est ici :

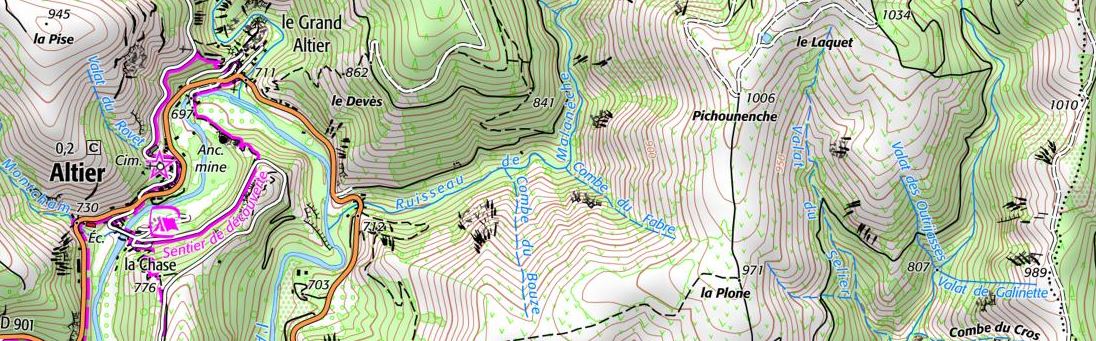

Le Valat des Outrijasses, là, à droite :

■ Le Valat des Outrijasses :

♦ Valat : pour tout savoir sur ce toponyme je vous renvoie à ce remarquable article, dans lequel on apprend que « ce terme a pris le sens de torrent » [se citer soi-même est un plaisir !].

♦ Outrijasses : ce nom est formé de la préposition outre suivie de jasse, de l’occitan jaça, lui-même issu du latin jacere, « gésir », désignant l’endroit où le berger et ses animaux se couchent, le gîte et la bergerie. Selon ce nom, le valat était situé au-delà des parcs à moutons, en marquant sans doute la limite.

■ Altier : attesté de Alterio en 1249 et Castrum de Alterio en 1307, issu du latin altarium, de altare, « autel », qui a pu désigner un autel païen ou avoir plus simplement le sens topographique de « hauteur ».

■ Saint-Étienne-du-Valdonnez :

Cette ville figurait dans un article consacré au Pic de Cassini, où le Valdonnez est expliqué comme issu du gaulois vallis dunum, la « citadelle de la vallée », identifiée au Truc de Balduc.

■ Mende :

Ce toponyme, référence au Mont Mimat divinisé par les Gaulois, a été expliqué dans cet article et dans cet autre.

Les indices

Ah, ben non! Il n’y en avait pas …

■ le pape Urbain V (1310 -1370), né au Pont-de-Montvert en Lozère, dans le Gévaudan, eut à cœur, tout au long de sa vie pontificale, de favoriser son pays et notamment la ville de Mende, dont il se réserva l’évêché.(

■ le pape Urbain V (1310 -1370), né au Pont-de-Montvert en Lozère, dans le Gévaudan, eut à cœur, tout au long de sa vie pontificale, de favoriser son pays et notamment la ville de Mende, dont il se réserva l’évêché.( ■ il fallait reconnaitre un détail de l’

■ il fallait reconnaitre un détail de l’ LGF est resté le seul à m’avoir donné la réponse à ma dernière

LGF est resté le seul à m’avoir donné la réponse à ma dernière

■

■  ■ ce

■ ce  ■ sur

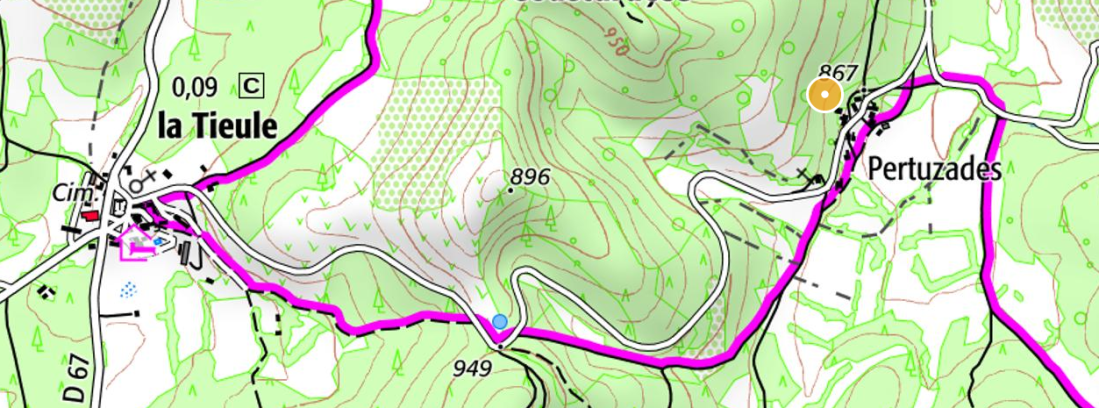

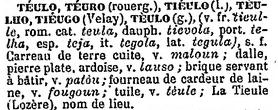

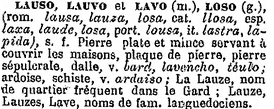

■ sur  ■ cette représentation d’une carrière de lauzes, qui devait orienter vers La Tieule, est issue de

■ cette représentation d’une carrière de lauzes, qui devait orienter vers La Tieule, est issue de