Déjà en 2017, m’intéressant aux fossés, j’écrivais ceci :

Le latin vallum était une protection, une levée de terre associée à un fossé ; on en a tiré son contraire, le val. Valat, avec le double sens de fossé et de talus de bord de fossé, est à l’origine de nombreux Valat, Varat, Varade, ainsi que Barat et Barade dans les Landes.

J’approfondis aujourd’hui ce sujet (et, comme une fois parti je vais généralement jusqu’au bout … ce billet sera un peu long).

Le latin vallum désignait à l’origine la palissade, le rempart puis, par métonymie, a fini par désigner le fossé (la fossa en latin classique) qui entourait le rempart et, par la suite, le fossé de drainage, c’est-à-dire le fossé au sens où l’on entend communément aujourd’hui ce terme. Mais les dérivations sont allées plus loin : le dérivé occitan valat, du latin vallatum, témoigne ainsi de l’extension du sens de « fossé » à celui de « ravin ». En toponymie, valat répond en effet, outre à celui de « fossé », aux sens de « ravin, gorge, vallée encaissée ». Par métonymie du contenant au contenu, l’appellatif du ravin, de la vallée encaissée ou même simplement du fossé, a désigné le cours d’eau, le ruisseau et même, en raison des fondrières profondes creusées par les eaux sur les pentes montagneuses lors de gros orages, le terme a pris le sens de « torrent ». Plus précisément, une distinction s’est faite entre le valat, alimenté par les eaux de pluie et de ruissellement, et le riu, disposant d’une source définie.

Les toponymes issus de ce terme, de ses dérivés et de ses variantes sont extrêmement nombreux et ce billet n’a bien sûr pas vocation à les citer tous mais d’en relever les différents types assortis de quelques (tu parles !) exemples.

Valat

La première forme valat est de très loin la plus représentée avec plus de mille occurrences, dont près de cinq cents dans le seul département du Gard, tandis que la forme vallat, pourtant étymologiquement plus « correcte », ne compte « que » deux cent quatre-vingt exemples.

Lieux-dits

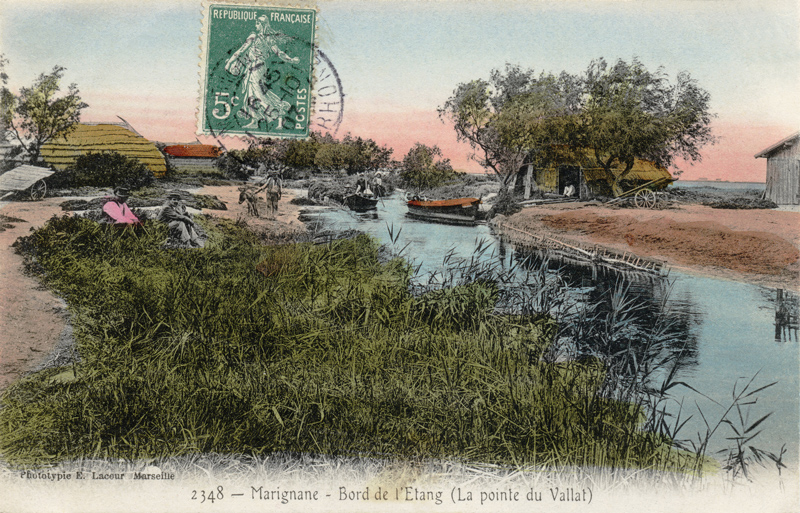

Moins de cinquante lieux-dits habités et une dizaine non habités portent le nom de Valat, répartis en pays de langue d’oc à l’ouest du Rhône. Le nom se rencontre le plus souvent sous la forme simple (le) Valat, parfois accompagné d’un adjectif comme pour le Grand Valat (Les Plans, Gard etc.) et parfois suivi d’un complément comme pour le Valat de l’Étang (Méjannes-lès-Alès, Gard) ou le Valat de Cristol (Connaux, Gard). Parfois encore, c’est lui qui sert de complément comme pour la Jasse de Valat (« bergerie », Vauvert, Gard), la Tour du Valat (Arles, B.-du-R.), le Moulin de Valat (Massals, Tarn. etc.), le Mas de Valat (Saint-Affrique, Av. etc), etc.

Oronymes

La Lozère (plus de 300 cas) et le Gard (plus de 150) se partagent la quasi totalité des ravins portant le nom de Valat, loin devant l’Aveyron (12), l’Ardèche et l’Hérault.

Mis à part Le Valat (Châteauneuf-de-Randon, Loz.) et Lou Valat (Trélans, Loz.), tous ces noms sont construits avec un déterminant qui peut être un adjectif comme pour le Grand Valat (Altier, Loz. etc.), le Valat Chaud (Hures-la-Parade, Loz.), le Valat Fourchat (« fourchu », Luc, Loz.) ou le Valat Malavetto (« mal lavé, sale », Saint-Bauzile, Loz.) soit un complément précédé de la préposition « de ». Dans ce dernier cas, de loin le plus nombreux, ce complément peut être le nom :

- du lieu-dit ou hameau : Valat d’Aufressan (Chadenet, Loz.), V.d’Auzillargue (Saint-André-de-Valborgne, Gard), V. de Saint-Loup (Roquedur, Gard), V. de Saint-Marcel (Les Plantiers,, Gard) etc.

- du propriétaire du terrain : Valat d’Adrien (Valleraugue, Gard), V. de Giraldès (Cubières, Loz.), V. de la Dauphine ( sans doute une dauphine élue lors d’une fête de village, Montdardier, Gard), V. de Lacan (Saint-Félix-de-Paillères, Gard), V. de Paul (Le Pont-de-Montvert, Loz.), V. de Richard (Prévenchères (Loz.), V. du Chinois (Chadenet, Loz.), V. du Rey (sans doute le roi du village, Allenc, Loz.) etc.

- de sa source : Valat de Fon Bonne (Belvezet, Loz.), V. de Font du Moulin et V. de Fontlongue (Thoiras, Gard), V. de Goutte Longue (Cubières, Loz.), V. de la Fontaine (Pourcharesses, Loz.), V. de Merderic (Prévenchères, Loz.), V. de Rieu Beau(Cubières, Loz.), V. de Rieu Obscur (Saumane, Gard), V. des Fonts (Saint-Laurent-les-Bains, Ardèche) etc.

- de l’endroit : Valat d’Aval (Bassurels, Loz.), V. de L’Adret (Cubières, Loz.), V. de Camp Clos (Roquedur, Gard), V. de Combe Rude et V. de Coste Plane (Valleraugue, Gard), V. de la Carrière (Moissac-Vallée-Française, Loz.), V. de l’Église (Concoules, Gard), V. de Valmale (« mauvais val », L’Estréchure, Gard) etc.

- de la végétation : Valat de Bellefage ( « belle hêtraie », Prévenchères, Loz.), V. de Blachère (« chênaie », Brenoux, Loz.), V. de l’Asperge (Branoux-les-Taillades (Gard), V. de l’Homme Mort (« orme mort »,, Valleraugue, Gard), V. de la Figuière (Saint-Martin-de-Lansuscle, Loz.), V. de la Pinède (Allenc, Loz.), V. des Vignes (Saint-André-de-Valborgne, Gard) etc.

- des animaux : Valat de Galinette (Altier, Loz.), V. de la Loubière ( « lieu fréquenté par les loups », Le Bleymard, Loz.), V. de Mouchouse (« envahi par les mouches », Mas-d’Orcières, Loz.), V. des Ases (« ânes », Peyreleau, Av.), V. des Hirondelles (Les Bondons, Loz.), V. des Pigeons (Mende, Loz.), V. des Rats (Cubières, Loz.), V. de Chantemerle (Cubières, Loz.), V. de Chanteperdrix (Les Bondons, Loz.) etc.

Hydronymes

De la même façon que précédemment, ce sont la Lozère et le Gard qui se partagent la très grande majorité des ruisseaux ou torrents nommés Valat. Mis à part le Valat de Goult (Vauc.), le Valat de Saint-André-de-Roquepertuis (Gard), le Valat Nègre (Gravières (Ardèche), le Valat Neuf (Bezouce, Gard), le Valat Grand (Saint-Jean-du-Bruel (Av.) et quatre Grand Valat (Saluragues, Hér. ; Jonquières-Saint-Vincent, Gard ; Saint-Hilaire-de-Lavit et La Salle-Prunet, Loz.) tous les autres sont accompagnés d’un complément :

- lieu-dit ou hameau : Valat d’Aiguèze (Aiguèze, Gard), V. de Cadenet (Fontarèches, Gard), V. de Saint-Christol (Aiguèze, Gard), V. de Sainte-Colombe (Générac, Gard) etc.

- propriétaire : Valat d’Ébrard (Valleraugue, Gard), V. de Baudin (Fontanès, Gard), V. de Brun (Gailhan, Gard), V. de la Dauphine (Valleraugue, Gard), V. de la Reyne (Vauvert, Gard), V. du Rey (Connaux, Gard), V. de Riquet (Nîmes, Gard), V. des Filles (Saint-Maurice-de-Ventalon, Loz.), V. des Marchands (Vauvert, Gard), V. des Trois Soeurs (La Villedieu, Loz.) etc.

- source : Valat d’Aiguevives (Lussan, Gard), V. d’Aygue Nette (Gravières, Ardèche), V. de Font Brune et V. de Font Clarette (Crespian, Gard), V. de Fontfroide (Aumessas, Gard) etc.

- endroit : Valat de Bon Abri (Gravières, Ardèche), V. de Champ Long (Fontienne, A.-de-H.-P.), V. de Combe Creuse (Pied-de-Borne (Loz.), V. de l’Adrech (Valleraugue, Gard), V. de l’Enfer (Prunières, Loz.), V. de la Borie (Malbosc, Ardèche), V. de Mont Fleuri (Trèves, Gard), V. de Valcroze (« vallée creuse », Meyrueis, Loz.) etc.

- végétation : Valat de Fenouillet ( « où pousse le fenouil sauvage », Montmirat, Gard), V. de Figaret ( « lieu planté de figuiers », Les Mages, Gard), V. de la Pépinière (Saint-Maurice (Loz.), V. de la Rouvière (« bois de chêne rouvre », Sainte-Marguerite-Lafigère, Ardèche), V. de la Sapine (Saint-Maurice-de-Ventalon, Loz.), V. de la Vigna (Meyrannes, Gard), V. de Nogarède ( « noiseraie », Gravières, Ardèche) etc.

- animal : Valat de Cabrit (Valleraugue, Gard), V. de Cante-Perdrix (Clarensac, Gard), V. de Chante-Merle (Villefort, Loz.), V. de la Loubatière (« lieu fréquenté par les loups », Malons-et-Elze, Gard etc.), V. Del Rat (Saint-Sauveur-sur-Camprieu, Gard), V. des Agaches (« des pies », Les Salces, Loz.), V. du Porc (Sauzet, Gard), V. du Saut du Loup (Rosières, Gard) etc.

Ouf ! Vous êtes encore là ? Bon, on continue !

Vallat

On retrouve avec l’orthographe vallat le même type de noms que dans la liste précédente, aussi me conterai-je de ne citer que quelques exemples originaux. Pour une raison que je n’explique pas, une majorité de ces toponymes se trouvent à l’est du Rhône, en Drôme, Vaucluse et Bouches-du-Rhône (peut-être que la plus longue et forte présence romaine y a favorisé le maintien de l’orthographe classique).

Lieux-dits habités ou non :

le Bout du Vallat (Bourgnac, Dord.), le Vallat Blanc (La Laupie, Drôme), le V. Neuf (Mollégès, B.-du-R.), le V. Sableux (Le Luc, Var), le V. du Sauvage (Rians, Var) etc

Oronymes :

Vallat d’Entre les Bois (Chambon-le-Château, Loz.), V. de Font Crose et V. de Font Nègre (Saint-Roman-de-Malegarde, Vauc.), V. de Monsieur (Velaux, B.-du-R.), V. de Sauma Morte ( « ânesse morte », Monieux, Vauc.), V. de la Négresse (Roaix, Vauc.), V. des Gendarmes (Vacqueyras, Vauc.) etc.

Hydronymes :

Vallat de Pater Noster (Malaucène, Vauc.), V. de Pissaire (« du pisseur », Vitrolles-en-Luberon, Vauc.), V. des Très Cabres (« des trois chèvres », Trets, B.-du-R.), V. du Fer à Cheval (id.), le V. des Parties (Graveson, B.-du-R.) à ne pas confondre avec le V.des Peyres (Flassan, Vauc.), le V. du Pas du Loup et le V. du Pétard (Saint-Léger-du-Ventoux, Vauc.) etc

Les noms dérivés

Diminutifs en -et

Quatre lieux-dits seulement, à ma connaissance, portent un nom issu du diminutif en –et de valat donnant Valadet (Estables, Loz ; Éguilles, B.-du-R. ; Coursac, Dord. ; Albias, T.et-G.) accompagnés d’un ruisseau portant le nom redondant de Valat du Valadet (Pelouse, Loz.).

Diminutifs en -on

Deux lieux-dits seulement s’appellent Valadon (Périgueux, Dord. et Saint-Genest-Malifaux, Loire). La variante Valadou est plus représentée avec cinq lieux-dits habités (Narbonne, Aude ; Clairvaux-d’Aveyron et Montézic, Av. ; Roumégoux, Cant. ; Montrodat, Loz.), deux non habités (Saint-Crépin-et-Carlucet, Dord. ; Penne, Tarn), un Ruisseau de Valadou (Narbonne, Aude) et le Valadou, un torrent à Saint-Julien-du-Tournel (Loz.).

Augmentatifs en -às

Ce dérivé augmentatif se retrouve dans le nom d’une petite dizaine de lieux-dits comme le Valadas (Vagnas, Ardèche etc.) ou les Valadas (Coufouleux, Tarn etc.), d’une petite dizaine de cours d’eau comme le Ruisseau de Valadas (Coufouleux,tarn) ou le Valadas (Mornas, Vauc.) et de plus ou moins cinq ravins comme le Valat de Valadas (Allenc, Loz.). La graphie avec –ll– est représentée dans les noms de trois cours d’eau : le Valladas (Beauvoisin, Gard ; Vitrolles-en-Lubéron, Vauc.) et le Ruisseau du Valladas (D’Aumelas, Hér.). Le féminin apparait dans le nom du Ravin de Valadasse (Ferrières-les-Verreries, Hér.) et dans celui du lieu-dit Les Valadasses (Cabrières, Hér.).

Collectifs

Un dérivé collectif avec le suffixe latin –ila donnant l’occitan –ial se retrouve dans le nom du lieu-dit Baladials (Romiguières, Hér.).

Le collectif en –ier a donné des noms en Valadier ou Valadié qui peuvent être confondus avec le nom commun occitan valadier désignant le terrassier chargé de l’entretien des fossés et devenu patronyme puis toponyme par transfert à la propriété. On trouve ainsi plusieurs lieux-dits (Le) Valadier (Viens, Vauc. ; Sauveterre-de-Rouergue, Av. etc.), un lieu-dit Chez Valadier (Saint-Jean-d’Heurs, P.-de-D.) et un Mas Valadier (Lussan, Gard) qui ne font pas de doute sur leur origine patronymique, une Fontaine du Valadier (Naucelle, Av.) désignant une source à l’origine de plusieurs petits ruisseaux, un Ruisseau de Valadié (Ceilhes-et-Rocozels, Hér.) et plusieurs lieux-dits (Le) Valadié (Lot, L.-et-G., Tarn).

Noms composés

Beaucoup plus rares, les noms composés sont représentés par les noms des lieux-dits Malvalat (Recoules-de-Fumas, Loz. et d’Olmet-et-Villecun, Hér.) et le Malvallat (Aix-en-Provence, B.-du-R.) ainsi que dans celui du Ruisseau du Malvallat (Éguilles, B.-du-R.).

Toujours là ? Bon, allez ! la suite.

Les variantes

Varat et varade

Beaucoup plus rare, la variante avec rhotacisme se retrouve néanmoins dans les noms de lieux-dits Varat (Corbarieu, T.-et-G.) et Le Varat (Tudeil, Corrèze) ou encore aux Varades (Castanet-le-Haut et Saint-Geniès-de Varensal, Hér.) et à l’Aven de Varade (Saint-Remèze, Ardèche).

Balat

C’est principalement dans le Sud-Ouest, où le –v– se transforme –b-, qu’on retrouve le plus souvent la forme balat. Un peu plus de dix lieux-dits portent ainsi le nom de Balat (Montauban, T.-et-G. ; Girac, Lot ; Latrape, H.-G. etc.) auxquels on peut ajouter un Balat Sec (Laffite-sur-Lot, L.-et-G.) et un Balat Bourru ( bourrous, « trouble » en Quercy, Saint-Pompont, Dord.). Les noms de ravins sont plus rares avec le Grand Balat (Paulhac, H.-G.), le Balat (Peyrelevade, Corrèze) et quelques autres , tandis qu’on ne compte que deux cours d’eau avec le Balat (Saint-Denis-lès-Martel, Lot) et le Balat Mairaou (« principal, majeur », Daux, H.-G.).

Barat et barade

Les noms de lieux qui cumulent les deux variantes précédentes, donnant barat et barade, se rencontrent presque exclusivement dans le Sud-Ouest, notamment dans le département des Landes, où ils ont presque toujours le sens de fossé de drainage, utilisé pour assécher les marécages.

On compte une soixantaine de lieux-dits appelés (Le) Barat (Dord., Landes, L.-et-G., P.-Atl., T.-et-G., H.-G., Ariège etc.) , le Grand Barat (Saint-Léger-Magnazix, H.-Vienne etc.) et bien d’autres. On trouve également des oronymes comme le Sarrat de Barrat (Arrien-en-Bethmale, Ariège) et des hydronymes dont une vingtaine dans les Landes parmi lesquels les Barat Charchey, B. de Birehuc, B. de Bop, B. de Haut, B. du Chantié, le Grand Barat, le Grand Barat de la Lane et enfin le Petit Barat, tous à Saugnac-et-Muret.

C’est dans le département des Landes qu’on trouve le plus grand nombre (plus de cent cinquante !) de fossés ou cours d’eau nommés Barade toujours accompagné d’un complément. Ce dernier peut être banal comme pour la Barade de la Lande ( Commensacq etc.), la B. de la Limite (Saugnacq-et-Muret etc.), la B. du Champ (Lüe), la B. du Basque (Sabres), la B. Vieille (Sore etc.), la B. Neuve (Pissos etc.) etc. ou plus original comme pour la Barade de Cantegrit (« chante grillon », Commensacq), la B. de Chantelause (« chante alouette »), la B. de la Pendelle ( gascon pandèla, « filet pour la chasse », Pissos), la B. de Lagüe ( gascon lagua, « lagune », Ychoux), la B. de Pouchiou (gascon poishiu, « obstacle », Commensacq), etc. Notons également un redondant Barade des Houssats (Trensacq), avec le gascon hossat variante de fossat, « fossé ». Hors des Landes, ne se rencontre (à ma connaissance) qu’une Barade à Pontacq, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les noms de lieux-dits, habités ou non, ne sont qu’une trentaine sans originalité comme Barade à Riguepeu (Gers) ou la Barade (Bouloc, H.-G.).

Il conviendra de bien distinguer ces toponymes écrits avec un seul –r– de leurs homonymes Barrat ou Barrade (de « barrer »), « fermé, clôturé », en prenant garde aux cacographies comme pour la Vigne Barade (Moissac, T.-et-G.) qui ne peut être qu’une « vigne clôturée » ou les Bois Barat (Gimbrède, Gers ; Les Ormes, Yonne ; Decize, Nièvre) qui ne peuvent être que des « bois fermés » et d’autres.

Notons pour finir que Barat comme Barade sont devenus des patronymes ce qui explique que certains des toponymes vus plus haut peuvent en être issus par transfert du nom du propriétaire à la propriété comme pour Chez Barat (Salles-d’Angle, Char.), Baradé (Beaumarchès, Gers), Jean Baradé (Montesquieu, L.-et-G) et qu’on trouve de tels toponymes ailleurs que dans le Sud-Ouest comme pour la Ville Barat (Yvignac-la-Tour, C.-d’A.), le Clos Barat (Échauffour, Orne) et d’autres.

Ça y est, c’est fini ! Et vous aurez, j’espère, noté avec quel talent j’ai évité Le Valat Cruchalot de Lafontaine (Creuse). Ah, ben, non!, finalement je ne l’ai pas évité …

La devinette

S’il vous reste encore un peu de courage, il vous faudra trouver un lieu-dit de France métropolitaine qui doit son nom à un ruisseau, lequel nom est lié au mot du jour accompagné d’un qualificatif.

Ce nom est écrit en deux mots sur la carte IGN mais en un seul sur le cadastre de la commune et le fichier FANTOIR, en accord avec la carte d’état-major (fin XIXè siècle) qui écrit en un seul mot le nom du ruisseau mais ne connait pas le lieu-dit.

Le nom de la localité qui abrite ce lieu-dit est issu d’une très vieille racine signifiant « hauteur », désignant sans doute à l’origine une colline au nord du village dont le nom actuel rappelle qu’elle était surmontée d’un très ancien habitat pris pour un fort moyenâgeux.

Le chef-lieu de canton doit son nom à celui de petites habitations complété par le nom de la grande ville la plus proche.

Ladite grande ville a été mentionnée à plusieurs reprises sur ce blog et son nom clairement expliqué.

■ un indice pour la commune :

■ un indice pour le canton :

Réponse attendue chez leveto@sfr.fr

Bonjour m Le Veto

voici certaines questions ,que je me pose :

—————————-

73 à hauteluce le Rocher des ENCLAVES 2465 Mètres

sens d’enclave , enclavé ?

ou autre sens initial

————————

73 THENESOL thenesoux tenoysso tanaciacum tenessiacum tenoissiacum tanicus

homme ?

Tana ? ( tune )

tanière de blaireau merci

38 LE BOURG-D’ARUD ( les deux-alpes ) ARUD ???

——————————

05 la chapelle-en-valgaudemar : refuge de CHABOURNEOU

———————–

26 ECHEVIS

Dictionnaire topographique du département de la Drôme9 :

1236 : Eschavis (Chevalier, Not. sur Bouvantes).

1345 : Echavis (voir aussi : Fillet, Echevis religieux, 62) (en ligne10).

XIVe siècle : mention de la paroisse : capella de Eschavis (pouillé de Die).

1404 : mention de la paroisse Saint-Michel : cura Sancti Michaelis d’Eychavis (inventaire de Sainte-Croix).

1449 : mention de la paroisse : ecclesia de Eschaffino (pouillé hist.).

1496 : Echavisium (Bull. arch., VI, 46).

1516 : mention de la paroisse : cura de Eschafinis (rôle de décimes).

1551 : Eschevis (Combes, notaire à Saint-Martin-en-Vercors).

1573 : Echevins (visites épiscopales).

1590 : Eychevins (visites épiscopales).

1613 : Eschaffins (visites épiscopales).

1620 : mention de la paroisse : la cure d’Eschevins (rôle de décimes).

1891 : Échevis, commune du canton de Saint-Jean-en-Royans.

D’après M. de Coston, ce nom pourrait être formé par le mot latin cavus (qui désigne un lieu creux ou une cave) et du mot vis (qui désigne l’eau ou la rivière et qui pourrait être la Vernaison)

——

à échevis , hameau de VEZOR

—-

La NAVARRE 64 NAVARRENX

navarrenx, /nabarēŋs/. Le suffixe -enx provient d’une confusion entre le suffixe -enc et le latin -ens lequel évolue normalement en -és /-ais41,42. Le toponyme est documenté sous les formes Navarrensis (XIe siècle) et non pas sponda Navarrensis, comme gravé sur le parvis de l’hôtel de ville43 (Pierre de Marca44), Navarrencxs (123543, réformation de Béarn45), Navarencae (128643, Pierre de Marca46), Navarrencs (129043, titres de Béarn47), lo molii de Navarrencx, Sent-Germer de Navarrencx et l’espitau de Sent-Antoni de Navarrencx (respectivement 138543, 138743 et 139143, notaires de Navarrenx48), Nabarrencxs (147743, contrats d’Ohix49) et Navarrenx-Bérérenx à la suite de la réunion des deux communes en 1828.

Étymologie

Il y a évidemment parenté entre le radical basque de la Navarre et de Navarrenx (idem pour le village voisin de Nabas : Navars), mais les philologues basques hésitent entre plusieurs étymologies.

Par contre, le seul lien historique entre les deux, contrairement aux dizaines de villages d’Espagne qui sont des peuplements de Navarrais hors du territoire de la Navarre (Navarrete, Navarretes, Navarro, Naharros, Narros, Narillos, Navarres…) vient du fait que c’est le roi de Navarre Henri d’Albret (né à Sangüesa) qui fit édifier les fortifications.

Autres toponymes

Le toponyme Bérérenx est mentionné au XIe siècle43 (Pierre de Marca44) et apparaît sous les formes Berarensis (vers 110043, cartulaire de Lucq50), Berarengn (XIIe siècle43, cartulaire de Lucq50), Bererencx (138543, notaires de Navarrenx48), Bererenxs et Berrerenxs (respectivement 153843 et 154643, réformation de Béarn45), Sent Joan de Bererens (161243, insinuations du diocèse d’Oloron51), Bererenz (179352 ou an II) et Berereux (180153, Bulletin des Lois).

Bererenx vient de l’anthroponyme gascon Berard avec le suffixe -enh, modifié ultérieurement54.

Graphie béarnaise

Son nom béarnais est Navarrencs55 ou Nabarréncs56. À comparer avec le nom donné, de temps immémoriaux, par les basques Souletins voisins Nabarrenkoxe, mais aujourd’hui, sur les panneaux routiers bilingues il est inscrit en basque batua Nabarrengose

————

74 à seynod , ruisseau LES EPARRIS = les éparres ?

–

64 DENGUIN

Le toponyme Denguin apparaît sous les formes Denguii et Danginum (respectivement XIe siècle42 et 110142, cartulaire de Morlaàs), Dengui (110442, cartulaire de Lescar43), Denguii (XIe – XIVe siècle44, Anciens Fors), Dengunum et Denguinum (respectivement 128642 et XIIIe siècle42, titres de Béarn45), Danguii et Dengii (respectivement 138542 et 140242, censier de Béarn46), Dengun et Danguin (respectivement 153542 et 167542, réformation de Béarn47).

Le toponyme Vignoles, hameau de Denguin, apparaît sous les formes Binholes (128642, titres de Béarn45) et Vinholes (138542, censier de Béarn).

—

Merci , très bonne semaine

J’aimeJ’aime

Je m’insurge, il n’y a pas de commune nommée Lafontaine en Creuse, pas plus qu’ailleurs en France

J’aimeJ’aime

À défaut de commune de Lafontaine, y a-t-il dans la Creuse un château de l’Aiguille, situé sur la commune de Crozant (ou plus probablement en fait de Fresselines) ?

J’aimeJ’aime

► LGF

Ce n’était qu’une fable, bien sûr !

► Jacques C

Demandez donc juste à Leblanc !

J’aimeJ’aime

Le voilà : https://www.pinterest.fr/pin/988610555671988881/

Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi : https://www.lamontagne.fr/crozant-23160/loisirs/sur-la-fausse-piste-d-arsene-lupin-en-creuse_13920829/

J’aimeJ’aime

►lecteur

■ 73 à hauteluce le Rocher des ENCLAVES 2465 Mètres

sens d’enclave , enclavé ?

ou autre sens initial

Le nom est initialement celui d’un pâturage nommé Les Enclaves, « propriétés entourées d’une clôture », du latin vulgaire *inclavare, « fermer à clé », lui-même du latin clavis, « clef ». Il est ensuite monté à la montagne qui le surplombe.

————————

■ 73 THENESOL thenesoux tenoysso tanaciacum tenessiacum tenoissiacum tanicus

homme ?

Tana ? ( tune )

tanière de blaireau merci

Les formes anciennes citées par E. Nègre sont les suivantes : ecclesia de Tenoysso au XIVè siècle, à lire probablement *Tenoyso , Teneysol (1575) Thenesouz (1581) et territorium Thenesoli . Il explique : probable équivalent franco-provençal de l’occitan teneison , « tenance, possession, mouvance, dépendance d’un fief » ; -on pris pour un diminutif a été remplacé par le suffixe diminutif -ol, -ou

L’hypothèse antérieure émise par Dauzat&Rostaing, à savoir un nom d’homme latin *Tennitius d’abord suffixé en onem puis modifié là aussi en ol est à oublier puisque ce gentilice latin n’est nulle part attesté.

■ 38 LE BOURG-D’ARUD ( les deux-alpes ) ARUD ???

Attesté (in) Burgo derupto au XIVè siècle, c’est-à-dire « détaché par rupture, victime d’un éboulement » d’où le sens secondaire d’« escarpé, à pic ». Mal compris, ce qualificatif a été victime d’une mécoupure passant de derupt(o) à *d’eru(p)t puis à d’Arud.

——————————

■ 05 la chapelle-en-valgaudemar : refuge de CHABOURNEOU

Le nom du torrent Chabourneou est cité sous cette forme et sans forme plus ancienne dans le Dictionnaire topographique des Hautes-Alpes (J. Roman, 1884).

Le vieux français caborne/cabourne, « cavité, caverne », et l’occitan caborna, « cavité, creux de tronc d’arbre», sont issus du gaulois borna, « anfractuosité, cavité dans la roche » croisé avec le latin caverna, « caverne ».

De là est issu le nom chabournéou attesté dans les Alpes au sens d’« endroit sous une roche où les moutons se mettent à l’abri en cas d’orage »

———————–

■ 26 ECHEVIS

Dictionnaire topographique du département de la Drôme9 :

1236 : Eschavis (Chevalier, Not. sur Bouvantes).

1345 : Echavis (voir aussi : Fillet, Echevis religieux, 62) (en ligne10).

XIVe siècle : mention de la paroisse : capella de Eschavis (pouillé de Die).

1404 : mention de la paroisse Saint-Michel : cura Sancti Michaelis d’Eychavis (inventaire de Sainte-Croix).

1449 : mention de la paroisse : ecclesia de Eschaffino (pouillé hist.).

1496 : Echavisium (Bull. arch., VI, 46).

1516 : mention de la paroisse : cura de Eschafinis (rôle de décimes).

1551 : Eschevis (Combes, notaire à Saint-Martin-en-Vercors).

1573 : Echevins (visites épiscopales).

1590 : Eychevins (visites épiscopales).

1613 : Eschaffins (visites épiscopales).

1620 : mention de la paroisse : la cure d’Eschevins (rôle de décimes).

1891 : Échevis, commune du canton de Saint-Jean-en-Royans.

D’après M. de Coston, ce nom pourrait être formé par le mot latin cavus (qui désigne un lieu creux ou une cave) et du mot vis (qui désigne l’eau ou la rivière et qui pourrait être la Vernaison)

E. Nègre voit dans ce nom un probable équivalent franco-provençal de l’oïl eschevi, « svelte, allongé » et de l’occitan escafit , « étroit, étranglé », traduisant la vallée étroite du Vernaison dans laquelle se trouve le village.

——

■ à échevis , hameau de VEZOR

Je n’ai rien trouvé de tel à Échevis, en revanche il existe bien un hameau de Vezor à Châtelus (Isère), dont le nom est écrit Vesor sur la carte d’état-major (fin XIXè siècle).

On pourrait imaginer un nom formé sur la racine pré-celtique ves-, à sens hydronymique comme pour la Vesonne, la Vézeronce ou la Vézère par exemple, ou à sens oronymique comme pour le Mont Viso (ancien Vesulus), mais le suffixe -or, très inhabituel, fait difficulté.

Pour ajouter au mystère, leDictionnaire topographique de l’Isère (E. Pilot de Thorey, 1921) donne la forme Aornis au XIIè siècle pour « le Vezor, hameau de la commune de Châtelus » … sans doute une appellation métaphorique sans rapport évident avec le nom actuel.

—-

■ La NAVARRE 64 NAVARRENX

navarrenx, /nabarēŋs/. Le suffixe -enx provient d’une confusion entre le suffixe -enc et le latin -ens lequel évolue normalement en -és /-ais41,42. Le toponyme est documenté sous les formes Navarrensis (XIe siècle) et non pas sponda Navarrensis, comme gravé sur le parvis de l’hôtel de ville43 (Pierre de Marca44), Navarrencxs (123543, réformation de Béarn45), Navarencae (128643, Pierre de Marca46), Navarrencs (129043, titres de Béarn47), lo molii de Navarrencx, Sent-Germer de Navarrencx et l’espitau de Sent-Antoni de Navarrencx (respectivement 138543, 138743 et 139143, notaires de Navarrenx48), Nabarrencxs (147743, contrats d’Ohix49) et Navarrenx-Bérérenx à la suite de la réunion des deux communes en 1828.

Étymologie

Il y a évidemment parenté entre le radical basque de la Navarre et de Navarrenx (idem pour le village voisin de Nabas : Navars), mais les philologues basques hésitent entre plusieurs étymologies.

Par contre, le seul lien historique entre les deux, contrairement aux dizaines de villages d’Espagne qui sont des peuplements de Navarrais hors du territoire de la Navarre (Navarrete, Navarretes, Navarro, Naharros, Narros, Narillos, Navarres…) vient du fait que c’est le roi de Navarre Henri d’Albret (né à Sangüesa) qui fit édifier les fortifications.

Autres toponymes

Le toponyme Bérérenx est mentionné au XIe siècle43 (Pierre de Marca44) et apparaît sous les formes Berarensis (vers 110043, cartulaire de Lucq50), Berarengn (XIIe siècle43, cartulaire de Lucq50), Bererencx (138543, notaires de Navarrenx48), Bererenxs et Berrerenxs (respectivement 153843 et 154643, réformation de Béarn45), Sent Joan de Bererens (161243, insinuations du diocèse d’Oloron51), Bererenz (179352 ou an II) et Berereux (180153, Bulletin des Lois).

Bererenx vient de l’anthroponyme gascon Berard avec le suffixe -enh, modifié ultérieurement54.

Graphie béarnaise

Son nom béarnais est Navarrencs55 ou Nabarréncs56. À comparer avec le nom donné, de temps immémoriaux, par les basques Souletins voisins Nabarrenkoxe, mais aujourd’hui, sur les panneaux routiers bilingues il est inscrit en basque batua Nabarrengose

————

Euh … Quelle est votre question ?

■ 74 à seynod , ruisseau LES EPARRIS = les éparres ?

En effet, on peut penser au franco-provençal epara, « penture de porte » qui signifierait aussi « replat de montagne » – comme pour Les Éparres, commune iséroise.

Le ruisseau a pris le nom de l’endroit qu’il arrose.

–

■ 64 DENGUIN

♦ Le toponyme Denguin apparaît sous les formes Denguii et Danginum (respectivement XIe siècle42 et 110142, cartulaire de Morlaàs), Dengui (110442, cartulaire de Lescar43), Denguii (XIe – XIVe siècle44, Anciens Fors), Dengunum et Denguinum (respectivement 128642 et XIIIe siècle42, titres de Béarn45), Danguii et Dengii (respectivement 138542 et 140242, censier de Béarn46), Dengun et Danguin (respectivement 153542 et 167542, réformation de Béarn47).

La forme Danguinum attestée en 1101 oriente vers l’occitan dom, dan , « Seigneur », suivi du nom de personne Guin.

♦ Le toponyme Vignoles, hameau de Denguin, apparaît sous les formes Binholes (128642, titres de Béarn45) et Vinholes (138542, censier de Béarn).

Du latin vineolas, d’où le béarnais vinholas, « petites vignes » (le b et le v sont souvent confondus en gascon).

—

J’aimeJ’aime