Comme promis dans mon précédent billet, je m’attaque aujourd’hui aux traces laissées par la ronce dans la toponymie occitane.

Les mots occitans romec, rome, désignant la ronce, sont issus du latin rumex à l’accusatif rumicem, après adoucissement du i bref en e. (Pour plus de détail, lire la première partie !).

Il convient de ne pas oublier que, même en régions de langue d’oc, le terme de langue d’oïl « ronce » a été utilisé (d’où des noms comme Ronzière, Rongière etc. ou même simplement Ronce ou Ronze) comme il l’a été en francoprovençal.

Les formes simples

Le nom de la ronce se retrouve, au féminin ou masculin (una rome ou un rome), variance héritée du double genre de la racine latine, dans des noms de lieux-dits du type La Roumec (Escandolières, Av. etc.), Au Roumec (Orbessan, Gers) ou simplement Roumec (Dausse, L.-et-G.). La forme roume se retrouve à La Roume (Pompogne, etc.), Le Roume (Beaulon, Allier, etc.), Les Roumes (Bessuéjouls, Av., etc.) et Roume (Oust, Ariège etc.).

Avec substitution du t à c, l’occitan romet désigne également la ronce, sans en être un diminutif. Il apparait dans des noms de lieux-dits comme Roumet (Sain-Vit, L.-et-G. etc.), La Roumet (Saint-Julien-de-Crempse, Dord. etc.), Les Roumets (Viols-le-Fort, Hér.) et Roumets (Boos, Ardèche).

Issus de l’occitan romega (prononcé « roumègo« ) sont apparus les noms de (la) Roumega (Manciet, Gers ; Pibrac, H.-G.), de Roumège (Salles-Curan, Av. ; Viazac, Lot ; Saint-Nectaire, P.-de-D.) et de (Les) Roumèges (La Chapelle-aux-Brocs, Corr. ; Poussan, Hér.).

Avec un a prosthétique est apparu le terme arromet, de même sens. On trouve ainsi Les Aroumets (Hounoux, Aude), Aux Arroumets (Saucats, Gir.), Les Arroumets (Sabres, Landes) etc. L’agglutination de l’article est à l’origine du nom du Port de Laroumet (Lanzac, Lot – où Laroumet peut être un nom de famille) tandis que l’adjectif mal, « mauvais », a donné Malaroumet (Issac, Dord.).

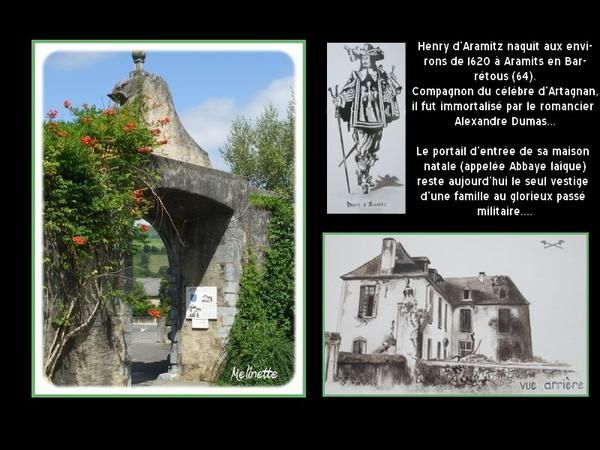

Une variante en –ic de –ec a donné le gascon arramic, aramits (Dictionnaire du béarnais et du gascon moderne, Simin Palay, CNRS, 1961) à l’origine du nom de la commune Aramits (P.-A.) qui était Aramic en 1270.

Les adjectifs

Bien plus connu et représenté, l’adjectif romegós, « ronceux, plein de ronces », est à l’origine de nombreux toponymes. On trouve ainsi près d’une centaine de lieux-dits Roumégous (notamment en Aveyron à Auzit, Centrès etc., dans le Lot à Planioles etc., dans le Tarn à Castres etc.) ou (La) Roumégouse (Gramond, Av. ; Saint-Pompon, Dord. etc.). La forme avec –x final est plus rare mais, outre la commune Roumégoux (Cantal), on la trouve quand même à près de cinquante exemplaires comme Le Roumégoux (Gissac, Av.) ou Roumégoux (Gluiras, Ardèche ; Ally, Cantal ; Saint-Martin-la-Méanne, Corr. etc.). Notons également l’ancienne commune tarnaise de Roumégoux (aujourd’hui dans Terre-de-Banclié) et la commune de Romegoux en Charente-Maritime dont le nom est dû au substrat occitan qui a persisté dans la région.

La perte de la valeur occlusive du –g– a donné des noms comme Rouméjoux (Ispagnac, Loz. etc.), la Rouméjouse (Janalhac, H.-Vienne) ou encore Romejoux (Saint-Victurnien, id.).

Une variante signalée par E. Nègre, localisée semble-t-il au Mirepoix, est apparue par croisement de la finale –ec de rumec avec le suffixe –enc et est à l’origine de la forme romengós représentée par Roumengoux, commune de l’Ariège. Cette même suffixation a également servi à former le nom de Roumens, commune de Haute-Garonne. On trouve aussi deux lieux-dits Roumengous dans l’Aude (Arzens et Pennautier) et le féminin La Roumengouse dans la Haute-Garonne (Puydaniel).

On peut également signaler quelques variantes locales comme Les Roumégons (Grasse et Rigaud, A.-Mar.) qui a conservé une graphie partiellement occitane ou Roumezoux (Saint-Julien-le-Roux, Ardèche).

Pittoresque ? Pittoresque ? Est-ce que j’ai une gueule de pittoresque ?

Les collectifs

■ Le suffixe collectif latin –atum a donné –at / –ada en occitan que l’on retrouve à Roumat (Lannes, L.-et-G. ; Saint-Avit, Landes etc.), Roumats (Savinnes-le-Lac, H.-Alpes) ou encore à la Roumade Basse (Javols, Loz. etc.).

■ Le suffixe latin –aceu, –acea a donné l’occitan –às, –assa généralement augmentatif mais qui prend un sens collectif avec des noms de végétaux (et de minéraux). C’est ainsi qu’a été formé le mot romegàs, « fourré de ronces », que l’on retrouve à Romegas (Buis-les-Baronnies, Drôme ; Maubourguet, H.-P.) et Romegasse (Moulinet, A.-Mar.) ainsi que dans de nombreux (Le) Roumegas ou (La) Roumegasse (Av., Tarn, L.-et-G., T.-et-G., etc.) auxquels on peut rajouter Laroumegasse (Sabadel-Latronquière, Lot), Larroumegas (Louslitges, Gers), avec agglutination de l’article, et Arroumegas (Clarac, H.-Pyr.) avec un a– prosthétique. Avec la perte du –g– intervocalique sont apparus les noms de Roumeas (Gilhoc-sur-Ormèze, Ardèche) et de Romeas (La Tourette, Loire).

■ Comme souvent avec les végétaux, le plus productif des suffixes collectifs est le latin –ariu / –aria, donnant l’occitan –ièr / –ièra (français –ier / –ière), d’où l’occitan romeguièra, « ronceraie ». Citons pour commencer la commune de Romiguières (Hér., de Romegueira en 1246 et Romiguières en 1740-60), accompagnée d’une trentaine de lieux-dits (La) Romiguière (Av., Cant., Lot, Loz. etc), ou, avec agglutination de l’article, Laromiguière (neuf exemples dans le Lot), auxquels s’ajoutent à peu près autant de (La) Roumiguière (Av., Cant., Gir., T.-et-G. etc) ou Roumiguières (Ardèche, Tarn etc.). Dans le Sud-Ouest, avec –èra mis pour –ièra, on trouve Roumeguère (Auch, Gers ; Lespouey, H.-P.), La Roumeguère (Fargues-sur-Ourbise, L.-et-G.), ou encore À Larroumeguère (Mirepoix et Montaut-les-Créneaux, Gers), avec l’agglutination de l’article. Dans le Mirepoix et ses environs (avec suffixe –ec passé à –enc, cf. ci-dessus) sont apparus les noms de la Roumenguière (Revel, H.-G. ; Puivert, Aude etc. ) et de la Roumenguère (Cornebarieu, H.-G.) auxquels s’ajoute la Rominguère (Antras, Ariège).

Principalement dans le Dauphiné, la perte de la valeur occlusive du –g-, a donné les noms de Romégier (Pont-de-Labeaume, Ardèche) et de (la) Romégière (Le Poët-en-Percip, Drôme ; Saint-Martin-de-Vésubie, A.-Mar.) ainsi que de Romeyère ( Méolans-Revel, A.-de-H.-P. ; Montagne, Rencurel etc. en Isère etc.),de La Romeyère (Lardier-et-Valença, H.-A. etc.) et de Romeyères (Bourdeaux, DR. ; Lalley , Is.), auxquels s’ajoutent Les Romières (Saint-Laurent-en-Royans, Drôme).

La forme masculine occitane romeguièr, désignant le lieu plein de buissons (ronces bien sûr, mais aussi aubépines et autres épineux) est à l’origine des noms de lieux-dits comme Roumiguier (Mazan, Vauc.), le Vallon du Roumiguier (Cheval-Blanc, Vauc.), la Croix de Romiguier (Cornus, Av.) et du nom de la commune de Romeyer (Drôme) qui était Romeier (1178), Romearium (1218), prioratus de Romeario (XIVè siècle) et enfin Romeyer en 1891 (cf. ce billet ) et du lieu-dit de Romeyer (Saint-Baudille-et-Pipet, Is.).

Il convient de remarquer que l’occitan romegar (ronchonner, maugréer, rouspéter) est à l’origine de romegaïre, « rouspéteur », d’où sont issus des noms de famille du type Romiguier, Roumiguier, Roumiguière, Roumeguère etc. qui peuvent prêter à confusion avec des noms de lieux quand on ne sait pas lequel a donné son nom à l’autre.

Les dimiutifs

Les diminutifs en –et sont représentés par des noms comme Roumette (Orange, Vauc. ; Meynes, Gard etc.), Roumettes (Mounes-Prehencoux, Av. etc.), Laroumette (Salies-du-Béarn, P.-Atl.) et, au masculin, le Grand Roumette (Barbentane, B.-de-R.) ou le Petit Roumette (idem et Castéra-Verduzan, Gers). On trouve également Rouméguet (Najac, Av. etc.) et Roumeguète (Angeville, T.-et-G. etc.) ainsi que Roumigué (Claracq, P.-Atl ; Mauléon-d’Armagnac, Gers etc.).

Avec la graphie –eix pour –ets propre à l’Auvergne, ont été formés les noms de Roumeix (Saint-Étienne-de-Chomeil) et de Laroumeix (Saint-Martin-Cantalès), tous deux dans le Cantal.

Les diminutifs en –on sont rares mais on rencontre néanmoins les noms de Roumegon (Le Val, Var), Les Roumegons (Grasse et Rigaud, A.-Mar.) et Roumejon (Pourcharesse, Florac-Trois-Rivières et Bédouès-Cocurès, en Lozère). On peut signaler également le pont Rouméjon qui enjambe le Tarn depuis le XVIIè siècle et autour duquel s’est développé le village du Pont-de-Montvert, en Lozère (aujourd’hui Pont-de-Montvert–Sud-Mont-Lozère, cf. ce billet).

La devinette

Il vous faudra trouver un lieu-dit de France métropolitaine dont le nom est lié au mot du jour.

La commune où il se situe ne doit pas son nom au débit de l’eau, comme il est écrit sur le site municipal, mais au débit de parole du personnage éponyme.

Le nom du canton désigne, en trois mots, la partie du pays dans lequel il se situe.

Le chef-lieu d’arrondissement doit son nom à son fondateur, lequel doit le sien à un village d’un département voisin, d’où sa famille est originaire.

Un indice :

Réponse attendue chez leveto@sfr.fr

Bonjour m LeVetoEtant , hier, retourné au Col du Coq ( *kuk ,je pense ) et à Saint-Pancrassevoici quelques toponymes :–j’ai noté le » sentier des égrifollets » ( je pense, terme touristique récent ; certains ne mettent qu’un seul L)j’ai pensé à ACRIFOLIUM , le houx–à saint-nazaire-les-eymes, 38, le COL du BAURE —04 au massif des trois-évêchés , la tête de l’ESTROP ( p inutile < ESTRO ) – étrier ? – étroit ? -39 à arinthod hameau de CHISSERIA—51 à verzy , l’observatoire du MONT-SINAI date du toponyme ? GUERRE DE 14-18 ? ou plus ancien ? ————————-88 à clefcy-sur-meurthe tourbière de SQUAINFAING ——–68Le HABERKOPF à geishouse Haber ? ( ressemble aux haberts de Savoie et Isère , d’origine germanique , héberger etc…toute la suite des noms )–68 à breitenbach l’ILIENKOPF -73 à hauteluce , le BOLCHU et LECHERU ( comme la léchère ? )–81 à rabastens , CERIGEAC .81 La SAUDRONNE —Je viens de lire » le grand héritage des gaulois » de Jacques LACROIX sur la toponymie .Il a récemment fait une bonne vidéo sur MEDIOLANON , disponible sur Youtube-avez-vous déjà traité la racine *NARSO ? –Bonne semaine et merci .

J’aimeJ’aime

► echogradient73

Bonjour m LeVeto Etant , hier, retourné au Col du Coq ( *kuk ,je pense – vous pensez bien ! ) et à Saint-Pancrasse voici quelques toponymes :–j’ai noté

■ le » sentier des égrifollets » ( je pense, terme touristique récent ; certains ne mettent qu’un seul L)j’ai pensé à ACRIFOLIUM , le houx

Une seule occurrence chez Google pour Égrifollets !

Vous avez sans doute raison : il s’agit sans doute d’un nom récent formé sur le nom occitan du houx (latin acrifolium), agrifoul ou grifoul par aphérèse – mais le é– initial s’explique mal (sauf à imaginer une mécoupure de Les Grifollets ?). Notons qu’en occitan, un grifoulet (bas latin grifoulus) désigne un petit jet d’eau, une petite source.

■ –à saint-nazaire-les-eymes, 38, le COL du BAURE

Probablement du celtique *vobero, *vabero, « cours d’eau souterrain », qui a pris dans le Sud-Est le sens de « ravin ; torrent» (sans doute par télescopage avec gabarus, « gave »). La prononciation b du v est connue et attestée dans des noms de lieux comme Le Baure (Plateau-des-Petites-Roches, Isère), Baure (Vabres, Cantal), Les Baures (Lunas, Hér.) ou encore le ruisseau de la Beauro (Joncels, id.).

■—04 au massif des trois-évêchés , la tête de l’ESTROP ( p inutile < ESTRO ) – étrier ? – étroit ?

Le –p– est au contraire étymologique : un estrop (Trésor du Félibrige : trop, estrop, « troupeau », dans les Alpes) est un lieu de regroupement de moutons. Cf. les Mées de l’Estrop (Prads-Haute-Bléone, A.-de-H.P.), l’Estrop (Entraunes, A.-M.), la Montagne de l’Estrop (Péone, A.-M.) et … la Tête de l’Estrop.

■-39 à arinthod hameau de CHISSERIA

Le nom est écrit Chisseriat sur la carte de Cassini (feuillet 116, Lons-le-Saunier, 1760), dont la finale –at oriente vers un suffixe –acum.

Selon E. Nègre, ce nom viendrait du nom de personne roman Capsarius et suffixe –acum ( tandis que Dauzat & Rostaing imaginaient un * Cassarius non attesté).

■—51 à verzy , l’observatoire du MONT-SINAI date du toponyme ? GUERRE DE 14-18 ? ou plus ancien ?

Le Mont-Sinaï doit son nom aux Poilus qui le surnommèrent ainsi pour le point de vue remarquable qu’il offre sur le monts de Champagne, un emplacement stratégique qui permettait d’observer les positions de l’ennemi sur 30 km. (Le Petit futé).

————————-

■ 88 à clefcy-sur-meurthe tourbière de SQUAINFAING

À propos de Plainfaing, j’écrivais ceci le 08 février 2020 (https://vousvoyezletopo.home.blog/2020/02/08/plainfaing-repaladev/)

Ce toponyme apparaît pour la première fois dans un texte écrit en 1342 sous la forme Plainfain qui évoluera en Plempfen (1373), Plein Fein (1380) et Plainfaing dès 1656. L’orthographe hésitera encore entre Pleinfaing et Plainfeing avant de se fixer dans sa forme actuelle Plainfaing en 1793. On y reconnaît l’adjectif masculin de langue d’oïl plain (du latin planum), « plat », et le nom masculin fègn ( du dérivé germanique fanga du gotique *fani, « boue »), « terrain marécageux ».

Pour approfondir les toponymes vosgiens en –faing, la page wiki semble convenable. https://fr.wikipedia.org/wiki/Faing

Le Dictionnaire topographique des Vosges (Paul Marichal, 1941) mentionne La Quinfaing, une maison forestière à Clefcy attestée Squinfaing en 1889 et un hameau La Quinfaing de la commune d’Hadol, attesté Le Kinfin en 1845 et Quainfaing en 1889.

Si la finale faing ne fait donc pas mystère, il reste à comprendre la première syllabe.

Il pourrait s’agir du nom de famille d’origine wallonne Kain qui a donné des noms de lieux comme Quinsart, attesté Kainsart en 1611 et la faigne de Quinsart en 1628, soit « l’essart de Kain ».

Squinfaing serait donc « la tourbière de Kain ».

■ ——–68 Le HABERKOPF à geishouse Haber ? ( ressemble aux haberts de Savoie et Isère , d’origine germanique , héberger etc…toute la suite des noms )

Le nom est noté tel quel dans le Dictionnaire topographique du Haut-Rhin (Georges Stoffel, 1868) sans forme ancienne, mais où on trouve aussi des noms comme Haberbroch, Haberhäuser, etc. qui semblent formés sur un nom de personne germanique Haber. Ce nom de famille pourrait être une variante graphique de Habert (had, « guerrier, combattant » et berth, « illustre » ou hari, « guerrier, armée » et berth).

Kopf (allemand « tête ») désigne « le mont, le sommet » dans les Vosges.

■ –68 à breitenbach l‘ILIENKOPF

Absent du dictionnaire cité ci-dessus.

Si la dernière syllabe kopf ne fait pas de difficulté, « tête, sommet », les deux premières, ilien, sont mystérieuses.

Ma maîtrise toute relative de la langue allemande ne m’a pas permis de trouver d’explication satisfaisante. Si un germanophone passe dans le coin et a une idée …

J’ai néanmoins trouvé une référence à St. Ilien (Illigen, Ilgen), Egidius; als Datum 1. Septbr qui serait une variante du nom de saint Gilles l’Ermite (en latin : Ægidius « Égide ») .

(Projet Gutenberg https://www.gutenberg.org/files/61948/61948-h/61948-h.htm )

[mais la page wiki en allemand consacrée à Agidius (Heiliger) qui cite les noms « Aegidius, Egid, Egidius, Egydius, Ilg, Ilgen, Jilles, Jillies, Jilg, Gilg, Gilgian oder Gilgen », ne mentionne pas Ilien …]

Ilienkopf serait-il « le sommet de Gilles » ?

■ -73 à hauteluce , le BOLCHU et LECHERU ( comme la léchère ? )-

♦ Bolchu : peut-être y a-t-il un rapport avec le « bouleau », en vieux français boule, ancien français boul, boule, booul, bouill, boulle, bououl, bulle, dérivés de plus anciens bedol, beoul, roman biola .

La commune mosellane Boulay était Bollei en 1184 passé à Bolche en 1187 et Bollechen en 1265 avant de revenir à Bollet en 1270 : il s’agissait bien d’une boulaie. On note la présence au XIIè siècle du –ch-, comme pour Bolchu.

♦ Lecheru : Le 01/12/2021, à votre demande, j’avais étudié :

♦ Chalet de <b>LECHERON</b>

Lieu où poussent des laîches (<i>Carex sp. </i>, plante des lieux humides), mauvaise terre, lieu humide. En patois <i>léçhe, liçhe </i>, du latin populaire <i>lisca </i>, « laîche », lui-même du germanique *<i>liska </i>, « laîche, herbe de marais » — ici avec le suffixe <i>-on </i>. Les laîches étaient fauchées pour servir de litière.

Lecheru est de même étymologie, avec suffixe collectif –ère (et une graphie tentant de reproduire la prononciation locale).

■ -81 à rabastens , CERIGEAC .

Ce nom a bien entendu été étudié par E. Nègre dans sa Toponymie du canton de Rabastens :

Ceresiaco au début du IXè siècle, Serajac en 1259 et Serejac à la fin du XIVè siècle, du nom de personne Cerejus et suffixe –acum.

■ 81 La SAUDRONNE

De la racine pré-indo-européenne *sal-, « cours d’eau, marécage », accompagnée du double suffixe –ar–ona, donnant dans un premier temps *salarona puis *salrona par chute du –a- interne non accentué. Enfin, apparition d’un –d– interconsonantique à l’intérieur du groupe –lr- donnant saldrona puis saudrona – d’où les noms des deux ruisseaux nommés Saudronne du Tarn et des deux Saudrunne de la H.-Gar.

■—Je viens de lire » le grand héritage des gaulois » de Jacques LACROIX sur la toponymie .Il a récemment fait une bonne vidéo sur MEDIOLANON , disponible sur Youtube-avez-vous déjà traité la racine *NARSO ? –Bonne semaine et merci .

►Jacques Lacroix est en effet un très bon vulgarisateur et ses travaux sont intéressants à suivre.

►Non, je ne me suis (encore?) penché sur la racine *narso.

On peut, pour commencer, lire l’étude que Dauzat en avait faite en 1952: https://www.persee.fr/doc/rio_0048-8151_1952_num_4_4_1289

J’aimeJ’aime

81 La SAUDRONNE

De la racine américano-européenne *sal-

n’est-elle pas plutôt indo-européenne ?

—

Pour lécheru , j’ai bien sûr pensé à léchère, lecheron, mais je préfère votre relecture !

avec la topo , l’on ne sait jamais .

pour Ilienkopf , je me suis demandé aussi s’il ne pouvait pas y avoir un lien

avec le Houx ( Ilex ) ; simple supputation.

merci , à lundi.

J’aimeJ’aime

Oui, bien sûr ! *Sal, racine pré-indo-européenne ! (d’où peut bien sortir cet américano-européenne ?)

C’est corrigé, merci !

Pour Ilien/Ilex … je ne sais pas. Je vais essayer de trouver le temps d’y réfléchir.

J’aimeJ’aime