Après avoir parcouru l’ubac, me voici sans surprise de l’autre côté, à l’adret.

Dans les vallées orientées d’est en ouest, le versant exposé au sud reçoit plus de clarté et de chaleur que celui qui est opposé au nord. Il est le plus souvent souvent appelé adrech, adret ou adreit en langue d’oc, et francisé en adret. Ce terme a été formé avec drech/dreit, du latin directum, en opposition avec revèrs/avèrs (cf. ubac). L’adret, ad directum, c’est le bon endroit, celui qui regarde dans la bonne direction, vers le soleil.

On verra, en fin de billet, que d’autres mots ont été utilisés pour désigner ces mêmes endroits exposés aux rayons du soleil, donc plus favorables à l’habitat, à l’agriculture et … au farniente. Je laisse volontairement de côté les noms liés au « chaud » qui ont été abordés dans un ancien billet.

Prenez votre souffle : le billet est long !

Adrech

La forme adrech apparait dans une cinquantaine de noms de lieux-dits habités, au singulier comme au pluriel, comme L’Adrech à Sisteron (A.-de-H.-P.) ou Les Adrechs à Roumoules (id.). Elle est parfois accompagnée d’un déterminant comme pour l’Adrech des Défens à Cuers (Var, défens pour « parcelle réservée au seigneur ») ou Les Adrechs du Puits à Montauroux (Var). Plus d’une centaine de noms de lieux-dits non habités et plus d’une centaine de coteaux ou versants de vallée portent des noms semblables parmi lesquels on notera des diminutifs comme L’Adréchon à Authon (A.-de-H.-P.) et Les Adrechouns à Meyronnes (id.) ou des augmentatifs comme L’Adrechas à Valdeblore (A.-M.) ou les Adréchasses à Rebourguil (Av.). Le féminin Les Adrèches se trouve à Rimeize (Loz.)

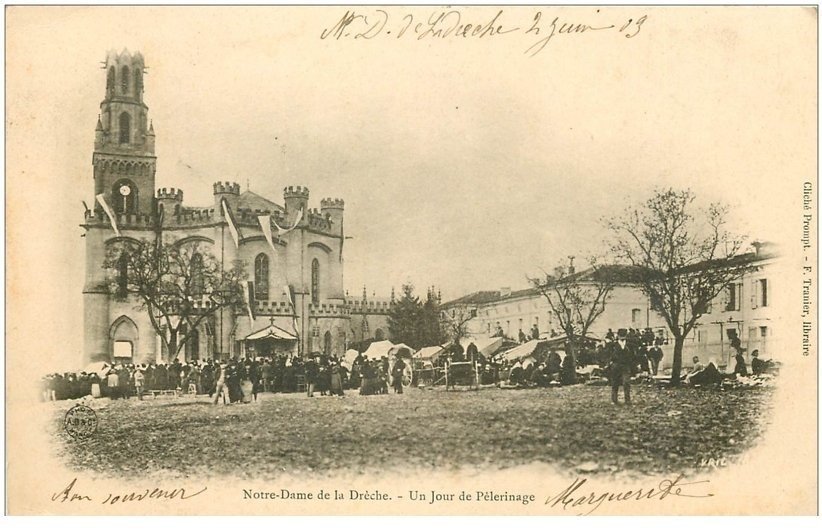

L’agglutination de l’article est à l’origine de plus de vingt noms de lieux-dits habités en Ladrech (une dizaine rien qu’en Aveyron) et d’autant de lieux-dits non habités (une quinzaine rien qu’en Aveyron !). La mécoupure, quand l’adrech fut compris la drech, a donné une vingtaine de noms parmi lesquels La Drech à Boissezon (Tarn), au Cros (Hér.) ou encore la Drech de Sirvens et la Drech des Vergnes à Teillet (Tarn, avec le nom des propriétaires), etc. Le féminin se retrouve dans des noms comme la Coste Drèche à Bormes-les-Mimosas (Var) ou la Combe Drèche à Rougon (A.-de-H.-P.) et dans celui de Notre-Dame-de-la-Drèche à Cagnac-les-Mines (Tarn).

Adreyt

Issue d’un traitement différent du groupe ct de directum latin, où le c ne se palatalise en ch mais se transforme en yod (ey), la forme adreyt se rencontre de l’extrême nord du département de la Lozère jusqu’à la région du franco-provençal. C’est ainsi que l’on trouve Ladreyt à Vanosc (Ardèche), L’Adreyt à Saint-Agrève (id.), L’Adreyt de Chaumels (id.) ou encore Les Adreyts à Montregard et à Saint-Pierre-Armandon (H.-L.). Quelques oronymes, tous en Ardèche, se rajoutent à cette liste, comme L’Adreyt d’Abraham à Mayres ou la Côte de l’Adreyt à Mazan-l’Abbaye.

Adret

La forme adret, empruntée par le français au provençal, est représentée, au niveau communal, par Les Adrets (Isère) et Les Adrets-de-l’Estérel (Var). Plus d’une centaine de lieux-dits habités portent un nom similaire, au singulier ou au pluriel, parfois déterminé par une épithète comme le Grand Adret à Esparron (Var) ou par le nom du propriétaire comme L’Adret de Jesse au Vernet (A.-de-H.-P.). Les lieux-dits non habités sont tout aussi nombreux, parmi lesquels on relève six Bois de l’Adret, L’Adret de la Lauze à Sahune (Drôme), L’Adret Sud et l’Adret Nord à Marcillac-sur-Célé (Lot), les Vignes de l’Adret à Montlaur-en-Diois (Drôme) etc. On compte plus de cent vingt oronymes portant un nom similaire, seul ou déterminé.

En zone où on disait adreyt, la francisation a abouti au même adret comme pour Ladret à Saint-Cernin-du-Cantal (Cant.), L’Adret à Mauriac (Ardèche) ou Les Adrets à Glun (Ardèche).

La francisation par adroit se révèle fréquente si on en juge par les vingt-cinq noms de lieux-dits habités qui portent ce nom comme L’Adroit au Pontis (A.-de-H.-P.), à Cervières (H.-A.), à Novalaise (Sav.), etc. et, en région de langue d’oïl, L’Adroit de La Cluse-et-Mijoux (Doubs) ou Les Adroits de Frambouhans (id.). On compte, là aussi, de très nombreux noms de lieux-dits inhabités et oronymes similaires.

L’agglutination de l’article a abouti à plusieurs Ladret (quatre dans la Loire, deux dans le Cantal, etc.), au Pech Ladret à Courgoul (P.-de-D.) ainsi qu’à Ladroit à Riotord (H.-L.) et à Puget-Théniers (A.-M.).

Avec une orthographe fautive, on rencontre Ladrait à Vocance (Ardèche) et à Lascelle (Can.)

Rappelons l’existence de Charles du Puy-Montbrun (1530-1575), lieutenant de François de Beaumont, baron des Adrets (1512-1587), à la tête de troupes protestantes, qui fit précipiter dans le vide la garnison et les réfugiés catholiques de la forteresse de Mornas, dans le Vaucluse. C’est audit baron qu’une aire d’autoroute doit son nom de Mornas-les-Adrets … comme s’il y avait de quoi être fier (je me demande ce qu’on attend pour réclamer un changement de nom et des excuses).

Soulan

Formés sur le latin sol, « soleil », ou sur l’ancien occitan sol qui en est issu, on trouve plusieurs dérivés pour désigner un lieu exposé au soleil.

Le dérivé masculin solan, à rapprocher de l’espagnol féminin solana, désigne un lieu où le soleil donne à plein. On trouve ainsi des noms de communes : Soulan (Ariège), Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) et Soula (Ariège, avec perte du n non articulé dans la prononciation locale). Les noms de lieux-dits sont beaucoup plus nombreux et majoritairement dans le Sud-Ouest. Sans forme suffisamment ancienne du nom, on ne peut que supposer que Saint-Soulan (Gers) est un faux hagiotoponyme formé sur solan (peut-être avec l’adjectif féminin gascon archaïque sa, sa solana devenant san solan). Je remarque que Saint-Soulan n’est pas mentionné dans le Dictionnaire de Géographie sacrée et ecclésiastique, publié chez J.-P. Migne en 1854.

La forme féminine solana, plus rare, se lit dans Soulane à Ravel (P.-de-D.), à Saurat (Ariège), à Montpézat (Gers), etc., dans la Solane à Tulle (Corrèze), Solanes à Millau (Av.) ou encore comme épithète dans la Coste Soulane à Bosc (Hér.).

…et avec tout ce monde à la messe, la quête ne suffit pas pour remplacer deux carreaux cassés !

(notez aussi la mauvaise orthographe Saulan)

Avec un suffixe collectif –airòl / eiról exprimant l’étendue du terroir exposé au soleil, on trouve de nombreux toponymes parmi lesquels Soulayrol à Roqueronde (Hér.), Soulayrols à Carcenac-Peyralès (Av.), Souleyrol à Gras (Ardèche), etc.

Le bas latin soliculus a donné l’occitan solelh, « soleil », d’où le verbe solelhar, « faire soleil ». Le participe présent solelhant, désignant un lieu bien exposé au soleil, est à l’origine du nom de Soleillant à Sauxillange et à Saint-Romain (P.-de-D.) ainsi qu’à Verrières-en-Forez, Margerie-Chantagret et Valeille (Loire). Le simple solelh est représenté par des lieux-dits en Souleil, notamment en Creuse et Puy-de-Dôme.

L’occitan solelhador, lieu ensoleillé, a fourni des noms comme Soleilladou à Menet (Cant.) ou Le Souleilladou à Sénergues (Av.). Toutefois, en occitan, soleilhador désigne aussi une terrasse, une plate-forme en haut d’une maison ; en toponymie, un mélange des deux sens a pu se faire avec le sens de « lieu en hauteur ensoleillé ». La même remarque vaut pour l’occitan solelhièr, « terrasse en haut d’une maison, étage le plus haut, galetas », représenté par Soleiller à Cressan (Hér.). Issus du latin solarium, « terrasse, balcon » dont le sens a glissé vers celui de « grenier à foin construit au-dessus d’une étable et restant ouvert sur le côté exposé au soleil » puis simplement d’ « étage » et même de « plancher », de nombreux toponymes en Soulié, Soler, Soulière, Solliès, etc., s’ils ont bien un rapport avec le soleil, ne rentrent pas vraiment dans le champ de ce billet : le solièr, outre le « grenier àfoin », pourrait désigner ici un étage, un replat de versant situé à quelque niveau que ce soit de la pente, replat de versant propre à l’implantation de bâtiments fermiers — mais un mélange avec « lieu exposé au soleil » est toujours possible, qu’ il serait trop fastidieux d’examiner au cas par cas.

Pour être complet, citons des dérivés de solelh en –ada, donnant Soleillade à Siran (Hér.), le Roc de Soulaillade à Pardaillan (Hér.), etc. Avec le suffixe augmentatif –as, pour signaler un grand soleil, un soleil ardent, un lieu très ensoleillé, a été formé le nom de Soleilhas (A.-de-H.-P.).

Plus rares en pays de langue d’oïl (on se demande bien pourquoi …), on trouve néanmoins de nombreux toponymes mentionnant l’ensoleillement comme Beau Soleil (une trentaine rien qu’en Côte-d’Armor !), Clair Soleil à Saint-Honoré (S.-Mar.), Gai Soleil à Flangebouche (Doubs), etc. Le nom du quartier de Saint-Étienne (loire) Le Soleil, qui était Solarius en 1206, est une francisation du vieux mot solièr vu plus haut.

Finissons-en avec un autre mot indiquant le bon ensoleillement du territoire. Il s’agit du gascon arrayòu, littéralement « aux rayons », désignant un endroit illuminé par le soleil, qu’on trouve dans Arrayou-Lahitte (H.-Pyr., avec Lahitte du gascon hita, « pierre dressée ; borne », cf. latin petra ficta), dans l’Arrayadou à Cardesse (P.-A.) et dans quelques L’Arrayade (H.-P., P.-A. et Landes).

La devinette

Ça y est? Vous êtes arrivés au bout ? Bon, à vous de jouer, maintenant !

Il vous faudra trouver un lieu-dit de France métropolitaine dont le nom signifie qu’un animal s’y réchauffait au soleil.

Ce lieu-dit se trouve sur le territoire d’une commune dont le nom indique qu’elle a été bâtie dans une vallée.

Un autre lieu-dit de la même commune, dont le nom indique qu’il est situé côté nord, a donné son nom à un château.

Des indices ?

■ Une bédé, alors … :

■ et puis ce vinyle :

Réponse attendue chez leveto@sfr.fr

Bonjour , m Leveto

voici ma liste hebdomadaire de question:

1 07 Gour de la SOMPE 07 à Lagorce ( apparemment absent de votre liste du 13 juin 2021)

SOMPE = équivalent des somme(s) de la marne ?

2 42 SALT-EN-DONZY

le GOUR CHAUD ( idem ) guérit les troubles oculaires

3 le gour de TAZENAT ( cité le 13 juin ) : TAZENAT ???

4 à BEAUCENS 65

– BEAUCENS

– HAUTACAM ( ou soum dabant)

le lac d’OURREC

le lac d’ISABY

5 à ASCAIN 64

LA RHUNE ou LARRUN

Larr-hu lieu de landes ?

42 Le MONT CHAUSSITRE ? ou crêt de chaussitre ( Pilat)

à saint-régis-du-coin : COIN ???

—

42 à longes , le col de GRENOUZE

42 SAUVAIN =( saint)- sylvain ?

42 saint-maurice-en-GOURGOIS Gour ???

Rue saint-ACCROUPI

1 accroupi ? ou 2) saint AGAPIT ?

Merci , bonne semaine

J’aimeJ’aime

PS de questionS

merci

J’aimeJ’aime

Cette semaine, la hure de la carnyx devrait inspirer celui d’entre nous qui vit au pays des Hurons …

J’aimeJ’aime

Oups !

LE carnyx !

[N’ayons pas mauvais genre … ]

J’aimeJ’aime

Cher Leveto

N’étant pas un lecteur en diagonale, j’ai sursauté grave en lisant SOLEILLANT : – Le bon véto ne se serait-il pas gouré dans l’orthographe du mot ?

Retour en arrière :

Au tout début des eighties, tandis que j’avais en charge la programmation artistique de Machincourt, je fis venir une formation qui assurait un spectacle Gaston Couté.

L’une des chansons interprétées était Le triste individu, basée sur l’Affaire SOLEILLAND… avec un D à la fin.

http://gastoncoute.free.fr/IntegraleVentduChmin.htm#_Toc321299095

Elle raconte comme ce sinistre personnage était devenu une sorte d’épouvantail pour les petites filles en âge d’être légitimement désirées.

Mais Gaston Couté a aussi écrit Le Chant d’Naviots alors vous pensez bien que des navets aux XXXXS, il n’y a qu’un pas à faire :

Retour en arrière N°2 :

Souventes fois, je partis en virées avec mon camarade de lutte et de bistrot, celui que l’on avait coutume de nommer SOLEIL. Faut dire qu’il avait hérité d’un patronyme tout à fait ridicule : xxxxxxxxxxxP… vous voyez le handicap ?..

Tous deux, voiturés par ma fidèle 4L, on nous a vus tester le chouchen ignoble du Finistère, le sirupeux Bessen Genever de Zélande… etc.

Une fois pourtant, Soleil m’a dit : -Sais-tu que ma grand-mère se languit de moi, qu’elle a une grande maison dans un trou tout perdu comme tu les aimes, qu’elle a une cave aussi et que tu n’auras guère besoin de la prier pour qu’elle te parle du Malraux qu’elle a connu du temps de la Résistance…

– Ma foi, ça me va. Elle crèche où la vioque ?…

J’aimeJ’aime

Sun to you ??

D’habitude, c’est chez Jacques C., ..

J’aimeJ’aime

►lecteur

■ 07 Gour de la SOMPE 07 à Lagorce ( apparemment absent de votre liste du 13 juin 2021)

SOMPE = équivalent des somme(s) de la marne ?

Sompe est le nom du ruisseau : je penche pour une origine selon l’adjectif occitan soum, -e, « peu profond, -onde » ou « creux, creuse », dont la variante soump, -e est signalée par F. Mistral dans le Trésor du Félibrige.

PS je ne pouvais pas tous les citer dans mon billet !

■ 42 SALT-EN-DONZY

le GOUR CHAUD ( idem ) guérit les troubles oculaires.

Salt : du latin saltus , « bois encaissé, défilé forestier »

Donzy : Donziacoen 1000, du nom de personne gallo-romain Domitius et suffixe acum.

■ le gour de TAZENAT ( cité le 13 juin ) : TAZENAT ???

Le chanoine Pierre Audigier (Histoire d’Auvergne, éd. Louis Bellet,1894) parle du « lac de Tagenac (Tazanat ou Tazenat) (…) Le peuple lui donne le nom de Gour ».

A. Dauzat (La toponymie française, Payot, 1960) explique ce toponyme par un nom de personne latin Taginius accompagné du suffixe acum.

Mais d’autres hypothèses ont été envisagées : le celtique tasgos repris par le latin taxo, « blaireau », ou le latin taxus, « if ». (Roger Brunet, Trésor du terroir , CNRS, 2016).

■ à BEAUCENS 65

♦ BEAUCENS : du gascon bau , « rocher abrupt, escarpé » (cf. pré-celtique * bal de même sens), variante de l’occitan balç-, bauç-, accompagné du suffixe occitan enç au pluriel : il s’agit des « lieux escarpés ». À rapprocher des Baux-de-Provence (B.-de-R.), par exemple.

♦ HAUTACAM ( ou soum dabant) : le sens de « haut champ (pacage) » semble l’hypothèse la plus probable.

Soum dabant aiga : sommet à l’est des eaux (dabant = « devant » mais aussi « à l’est » — dans des temps anciens, on s’orientait en regardant vers le lever du soleil, vers l’est). Les eaux en question sont celles du gave du Lavedan.

♦ le lac d’OURREC

Aucune idée. Sauf à voir peut-être une terminaison en rec, « ruisseau » …

Mais je n’ai trouvé aucune forme ancienne de ce nom nulle part, ni aucune explication ou même tentative d’explication de ce nom.

♦ le lac d’ISABY

On peut penser à un nom formé sur le basque izet ou izat , « sapin ».

Une variante très anciennement attestée *is du basque aitz, « pierre, roche », semble moins probable.

■ à ASCAIN 64

LA RHUNE ou LARRUN

Larr-hu lieu de landes ?

Pas de surprise : il s’agit bien, en effet, du basque larre , « lande », accompagné du suffixe de lieu -un, donnant Larrun ou Larhun.

■ 42 Le MONT CHAUSSITRE ? ou crêt de chaussitre ( Pilat)

Sans attestation ancienne, on ne peut que supposer une origine selon l’occitan sistre , issu de schistos, « pierre friable, schiste », plus particulièrement ici du schiste calcaire, du calcoschiste.

Cf. la commune La Citre (même département), attestée La Sistre en 1238.

■ à saint-régis-du-coin : COIN ???

La première mention de Coin date de 1274. Il ne faut y voir rien d’autre que le « coin », du latin cuneus , désignant un hameau isolé, à l’écart du village (d’où l’expression « dans quel coin habitez-vous ? »

—

■ 42 à longes , le col de GRENOUZE

Il s’agit sans doute d’une variante de « graineuse », qualifiant une terre donnant beaucoup de grains.

■ 42 SAUVAIN =( saint)- sylvain ?

Attesté Sauvaint au XIè siècle puis Salvayng en 1201, du nom de personne gallo-romain Sylvanus sous la forme Sylvanum (fundum). Il ne s’agit pas forcément d’un saint.

■ 42 saint-maurice-en-GOURGOIS Gour ???

♦ Gourgois : attesté Gorgodense en 984, dans lequel on reconnaît le latin gurges, « gorges ».

♦ Rue saint-ACCROUPI

1 accroupi ? ou 2) saint AGAPIT ?

Il s’agit de Saint Eutrope ou saint Eutropius , saint Eutropy, saint Acropy, saint Acroupy, saint Accroupy, saint Accroupi selon les régions ou prononciations. Cf. ce ce document ..

J’aimeJ’aime

Dans sa « Contribution à la toponymie de la Corrèze », Michel Prodel évoque aussi le terme « rageau(x) et cite comme exemple le « Puy Rajal ».

[Juste après, il parle de Soleilhavoup?]

J’aimeJ’aime