Je me rends ce dimanche en Corse, c’est-à-dire outre mer Ligure, pour y passer une quinzaine de jours, comme j’en ai pris l’habitude depuis quelques années.

Le dernier billet avant fermeture pour congés de ce blog ne concernera ni les Ligures (déjà vus ici, encore ici ou là) ni la Corse (et d’un et de deux), mais l’« outre ».

Issue du latin ultra, « de l’autre côté, au-delà-de », la préposition et adverbe outre a été employée en toponymie pour désigner l’endroit située au-delà d’un autre, que ce soit un cours d’eau, un bois, un village ou un quelconque autre repère bien identifié. Cette même préposition a pu être utilisée nominalement, alors souvent précédée de l’article, pour désigner la plupart du temps la ferme située au-delà d’un cours d’eau par rapport à un hameau ou un village.

Comme le plus souvent, ce billet ne concernera que la France métropolitaine et non l’outremer (ahah).

Outre employé comme préposition

Plus de cent lieux-dits portent un nom utilisant outre comme préposition. Je n’en citerai que quelques exemples.

On trouve ainsi des noms comme Outre L’Eau (Saint-Marcellin-en-Forez, Loire etc.), Outre L’Aygue (Mairie d’Aizac, Ardèche), Outre Mare (Villers-Farlay, Jura), Outre Val (Sarroux, Corrèze), Outre-L’Étang (La Châtre-Langlin, Indre) etc. ainsi que des noms dans lesquels le cours d’eau est nommé comme L’Outre Seine (Romilly-sur-Seine, Aube), Outre-Aube (Longchamp-sur-Aujon, Aube), Outre-Loire (Iguerande, S.-et-L.), Outre Cosne (Saint-Martin-en-Bresse, S.-et-L.) et Petit Outre Cosne (Villegaudin, S.-et-L.) ou encore les Étangs d’Outre-Moselle (Vaux, Mos.), etc.

On trouve également des noms composés sans trait d’union comme la Ferme d’Outreleau (Berville, S.-Mar.), la Ferme d’Outremont (Semoutiers-Monsaon, H.-M.), le Château d’Outrelaise (Gouvix, Calv. ; la Laise ou Laize est une rivière), Outrechaise (Ugine, Sav. ; Chaise, du latin casa, « maison, petite ferme », nom d’un ancien village), Outrechenay (Queige, Sav. ; « chênaie »), Outredière (Sallanches, H.-Sav., « au-delà du torrent de la Dière »), Outreville (Menetou-Râtel, Cher etc.), Outrivière (Noirlieu, Marne), etc.

Notons également les Prés d’Outre-Mer (Longepierre, S.-et-L.), où mer désigne le Doubs, et le lieu-dit Passe-Tout-Outre (Gussignies, Nord), sur la frontière belge, lieu de passage des contrebandiers.

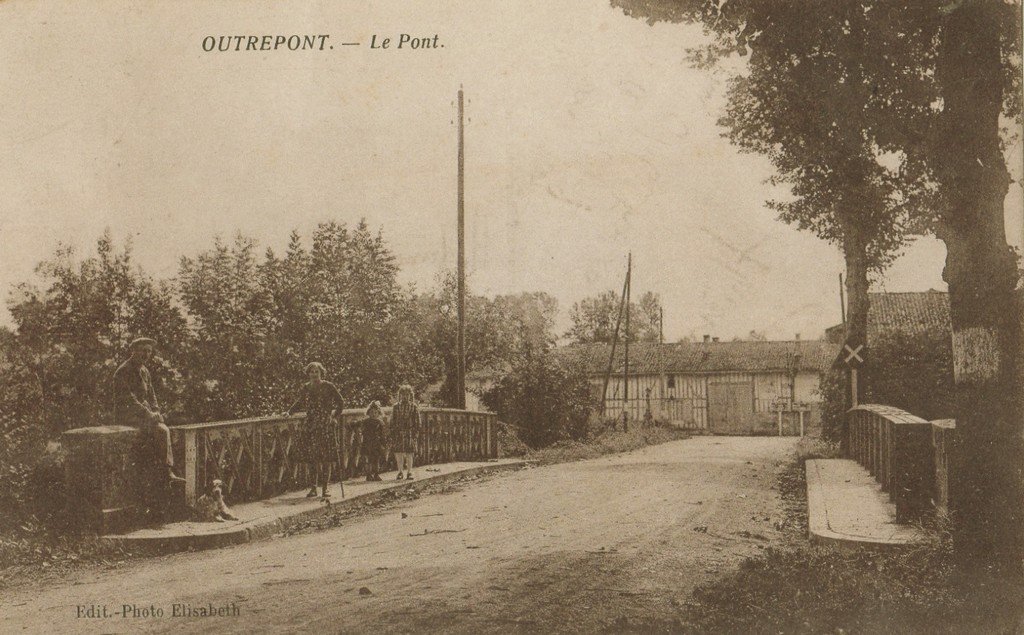

Plusieurs noms de communes utilisent aussi cette préposition : Outrebois (Somme), Outremécourt (H.-M.), Outrepont (Marne), Sainte-Marie-Outre-l’Eau (Calv.), La Lucerne-d’Outremer (Manche, où l’Outremer désigne l’Angleterre, cf. l’histoire de la ville) et Saint-Erme-Outre-Ramecourt (Aisne, Outre étant un ancien village, attesté Ultra-Aisne en 1146, « au-delà de l’Aisne»), auxquels on rajoutera Outreau (P.-de-C.) et Villers-Outréaux (Nord, « au-delà de l’Escaut »).

Sur le même modèle ont été formés le nom de Lauwerdal (à Quelmes et à Acquin-Westbécourt, P.-de-C.), soit l’over dal, « l’outre val », et celui de l’Overdyck (à Looberghe, Nord), soit « l’outre pont ».

Il suffit de passer le pont pour s’outrer

Outre employé nominalement

Comme indiqué plus haut, outre a été utilisé comme nom commun pour désigner la ferme ou le hameau situé au-delà d’un cours d’eau. Dans le Cantal, L’Outre de la commune de Lavigerie est un lieu-dit de l’autre côté de la vallée de la Gône, au sud-est de Drils. En Ardèche, L’Outre est en face de Saint-Maurice-d’Ibie, de l’autre côté de l’Ibie [la vallée de l’Ibie, en Ardèche, est un lieu remarquable qu’il convient de préserver : évitez de vous y rendre, je vous en saurai gré !]. Avec une orthographe étymologiquement plus exacte se trouvent des noms comme L’Oultre, en Lozère, qui fait face à Florac sur l’autre rive du Tarn ou, dans le même département, L’Oultre, de la commune de Gatuzières, face au hameau de Bragoude, de l’autre côté de la Jonte. On peut rajouter les noms sans apostrophe de La Outre (une ferme seigneuriale du XVè siècle à Villebichot, C.-d’Or ; Val-de-Meuse, H.-Marne). En Savoie se trouve le hameau Loutraz anciennement Saint-Martin-Outre-Arc, situé de l´autre côté de l´Arc par rapport à Modane, tandis qu’en Haute-Savoie se trouve Lioutre, un hameau de l´autre côté de l´Arve par rapport aux Chosalets (Argentière).

Parfois, l’outre est la ferme située vis-à-vis d’une autre, séparée d’elle par la largeur d’une combe, comme L’Oultre de Saint-Laurent-de-Trèves (Loz.) face à Ferrières ou L’Oultre de Saint-Privat-de-Vallongue (Loz.), face à Pigeyre.

D’autres fois, l’outre est un simple écart, situé « après » ou « de l’autre côté », comme L’Outre à l’ouest du Vaulmier (Cantal) ou L’Oultre au sud des Plantiers (Gard).

Enfin, le nom de famille Doutre, désignant celui qui habite de l’autre côté du village, est parfois devenu à son tour toponyme, comme pour Doutre (Razengues, Gers ; Auroux, Loz. etc. ), la Ferme des Doutres (Margerie-Hancourt, Marne), les Doutres (Varaize, Ch.-M. etc.).

Les faux-amis

Les toponymes du type La Loutre ne posent guère de difficulté : ils concernent le plus souvent des cours d’eau ou des lieux-dits situés près d’un cours d’eau ou d’une source où vivaient des loutres (Lutra lutra), comme La Loutre (Reugny, Allier ; Brainville, Manche etc.), la Loutre noire (un ruisseau à Moncel-sur-Seille, M.-et-M. etc) etc. Plus délicats à analyser sont les toponymes non précédés de l’article qui peuvent désigner l’animal, comme les précédents, mais peuvent aussi être dérivés de l’outre avec agglutination de l’article. Dans ces cas, seules les formes anciennes du nom permettent de trancher mais elles ne sont pas toujours disponibles. On peut néanmoins citer le lieu-dit Loutre à Mormant (S.-et-M.) mentionné comme une « fontaine appelée la fontaine de Loutre » en 1380, donc vraisemblablement liée à l’animal au contraire de Loutre à Saint-Paterne (Sarthe) également écrit L’Outre, qui désigne bien « l’au-delà ».

On ne serait pas complet sans citer les faux-amis pyrénéens comme le château d’Ultrera (Argelès-sur-Mer, P.-O.), un véritable nid d’aigle ou plutôt de vautour, mentionné comme Vulturaria en 673. La Coume d’Outrera (Tarerach, P.-O.) et la Coume d’Outreria (Rodès, id.) sont vraisemblablement de même étymologie (coume signifiant « combe, vallée encaissée, gorge » en gascon).

La commune de Saint-Outrille (Cher) porte le nom de saint Austrégésile, archevêque de Bourges de 597 à 624, et l’ancienne commune de Loutremange (Mos., aujourd’hui associée dans Condé-Northen), qui était Leutermingas en 825, doit le sien au nom de personne germanique Leudramnus accompagné du suffixe –ingas.

Les devinettes

M’absentant pour une quinzaine de jours, sans être sûr de trouver du temps à consacrer à mon blog, je vous propose deux devinettes, en espérant qu’elles vous occupent jusqu’à mon retour (mais je me fais sans doute des illusions …).

Les deux toponymes à trouver, dont les noms sont bien entendu liés au mot du jour, sont situés dans deux départements voisins séparés par une distance d’environ 180 km par la route.

Il vous faudra trouver le nom d’un lieu-dit, en un seul mot composé sans trait d’union, qui désigne la colline d’en face, celle située à l’opposé.

Il vous faudra trouver le nom d’un lieu-dit, en un seul mot composé sans trait d’union, qui désigne la colline d’en face, celle située à l’opposé.

Le nom de la commune où se situe ce lieu-dit signifie que son territoire était couvert de chênes verts.

Le nom du canton associe ceux de deux cours d’eau qui l’arrosent tandis que le nom de son chef-lieu est issu de celui d’un homme latin, pour une fois non suffixé. Étymologiquement, ce nom est en contradiction avec ce qui a fait longtemps vivre les habitants, dont la misère a inspiré Hugo.

Le chef-lieu d’arrondissement a été mentionné à plusieurs reprises sur ce blog, en compagnie de ses homonymes et synonymes, à propos de particularités légales. Son nom est complété par celui du pays, lequel doit le sien aux Gaulois qui l’occupaient, de fougueux guerriers.

Il vous faudra trouver le nom d’un petit cours, en trois mots sans trait d’union dont une préposition, le désignant comme situé au-delà des parcs à moutons. Ce nom aurait pu figurer comme exemple dans un long article consacré à ce type de cours d’eau.

Il vous faudra trouver le nom d’un petit cours, en trois mots sans trait d’union dont une préposition, le désignant comme situé au-delà des parcs à moutons. Ce nom aurait pu figurer comme exemple dans un long article consacré à ce type de cours d’eau.

Le nom de la commune est issu d’un nom désignant un endroit où se célébrait un culte païen.

Le chef-lieu du canton est un hagiotoponyme complété par le nom du pays, une vallée dont le nom a été expliqué naguère sur ce blog à propos d’une montagne remarquable.

Le nom du chef-lieu de l’arrondissement, qui fait référence à un lieu sacré, a été expliqué au moins à deux reprises sur ce blog.

NB pas le temps pour des indices ! Peut-être plus tard…

Réponses attendues chez leveto@sfr.fr

Rebonjour , m Leveto ,après vos vacances

-voici mes questions :

20 la forteresse d’ ARAGHJU

castelu

san-gavini-di-carbini

culture torréenne

—

26 à romans-sur-isère

le VOIRAZIER

Domaine de CHANTELINOTTE

—

26 à malataverne : aven des IBOUSSIERES

( site azilien )

et serre de MALOBRET

—

26 BATARNAY , bathernay ( bastarnay )

—

38 LE BOUCHAGE

—

57 à longeville-les-saint-avold

le moulin de BORMUHL

( muhl : moulin )

vers 1729 , moulin de la neuve moitresse ( métairie )

—

64 OSSERAIN-RIVAREYTE

–

65 cirque de TROUMOUSE à gèdre

chapelle de HEAS à 1520 m-

—

73 LE MONT VIMOUBI

à saint-alban-des-villards

et Col des BACHEUX 2460 m -( bassin , bachal ? )

–

74 à thyez

Le mont ORCHEZ

—

74 à BLOYE

LE GRAND SALAGINE

–

—

bonne semaine.

J’aimeJ’aime

Mer Ligure, ses limites: selon l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI) la mer Ligure est un triangle qui part de la frontière franco-italienne passe par le cap Corse et rejoint La Spezia (en fait un petit cap San Pietro).

Donc la Corse n’est pas dans la mer Ligure. L’est donne sur la mer Tyrrhénienne tandis que l’ouest donne sur la Méditerranée .

J’aimeJ’aime

► échogradient73

De retour depuis hier soir seulement, je vais reprendre doucement mes activités habituelles. Il me faut déjà écrire le billet des « répauxdev » pour en finir avec les devinettes ci-dessus et puis, c’est promis, je me mets à chercher les réponses à vos questions. Patience !

►Hervé

Nous sommes bien d’accord. C’est pourquoi je me suis rendu outre mer Ligure et non pas en mer Ligure.

J’aimeJ’aime

► échogradient73

■ 20 la forteresse d’ ARAGHJU

castelu

san-gavini-di-carbini

culture torréenne

Casteddu d’Araghju est le nom corse du Castel d’Araggio

Il pourrait s’agir d’un dérivé de la base pré-indo-européenne ar– , « pierre » (à rapprocher du basque harri, « pierre »). Avec un prolongement –edia, cette base a donné son nom à l’Ariège, avec un prolongement –ant-ia à l’Arance (P.-A.), avec –incu, au Mont d’Areng (H.-P.) etc.

Le suffixe corse -aghja est issu du latin –aria et désigne un « endroit où on trouve » . (cf. la Punta Aculaghja « pointe des aigles », « le sommet où les aigles abondent »). Araghju pourrait être un « endroit pierreux ».

—

■ 26 à romans-sur-isère

♦ le VOIRAZIER :

Attesté Voraserius boscus en 1050, Decima de Variatico, de Vairaciaco en 1100, De Vairagio en 1240, Vereyseyes en 1449, Voirasier mandement de Clérieuxen 1689), puis Voirazieret Les Voirasiers.

Peut-être d’après vorze, nom dauphinois de l’osier noir, et suffixe -aria. Le suffixe –acum des formes de 1100 et 1240, ne sont pas contradictoires : on s’accorde désormais pour dire que ce suffixe n’accompagnait pas exclusivement des noms de personne mais pouvait aussi accompagner des noms de végétaux (et autres).

Cependant, les formes Variatico et Vairaciaco attestées en 1100 et Vairagio de 1240, si elles ne sont pas des réfections maladroites, peuvent faire penser à un domaine gallo-romain *Variacum, appartenant à un homme portant le nom de Varius.

♦ Domaine de CHANTELINOTTE :

Ce nom, absent du Dictionnaire topographique de la Drôme (Justin Brun-Durand, 1891), est sans doute d’origine récente et son étymologie toute simple : c’est un « lieu où chante la linotte » , comme pour le hameau du même nom à Saint-Nizier-sous-Charlieu dans la Loire

—

■ 26 à malataverne :

♦ aven des IBOUSSIERES

( site azilien )

On peut penser à un nom formé sur le celtique ivos, « if », accompagné du suffixe aria , pour désigner un lieu planté d’ifs. À ce propos, on pourra lire ce billet

♦ et serre de MALOBRET

Un quartier du hameau de Rac (berceau de la commune de Malataverne) était appelé Mallobret en 1292, la Meterie de Maulebret en 1476, Maulobret et Maulaubert en 1519, Maloubret chez Cassini, Malabrette sur le cadastre napoléonien et Malebret sur la carte d’état-major.

On peut penser à un sobriquet occitan mal lo bret, « mauvais breton » d’où « mauvais bègue » (le nom de famille Malbret est attesté) ou bien à un nom formé sur le dauphinois bret, « arbre mitoyen, qui se trouve sur la limite de deux propriétés » (Trésor du Félibrige).

—

■ 26 BATARNAY , bathernay ( bastarnay )

Attesté de Basternaco en 942, du nom de personne roman Basterna (cf. l’ethnique Bastarnae) et suffixe –acum.

—

■ 38 LE BOUCHAGE

Attesté Bochage au XIVè siècle, du francoprovençal bouschage, « petit bois » (cf. oïl bosc et occitan bòsc, « bois »).

—

■ 57 à longeville-les-saint-avold

le moulin de BORMUHL

( muhl : moulin )

vers 1729 , moulin de la neuve moitresse ( métairie )

À la page 105 de ce document, il est écrit :

« L’abbé Touba (28) qui a publié une liste de ses meuniers, a aussi signalé l’apparition du nom de Bormuhl dans les livres paroissiaux de Longeville : Moulin de Bar ou Baar en 1 779 et

Moulin de Bor en l’an VII de la République. L’appellation populaire de Bormuhl s ‘est depuis lors perpétuée, mais nous ne connaissons aucune explication historique à ce toponyme. »

Je n’ai rien à ajouter.

—

■ 64 OSSERAIN-RIVAREYTE

♦ Osserain : attesté Osfran et Ossran en 1186. Jean-Batiste Orpustan (Nouvelle toponymie basque, PUF, 2006) considère qu’il s’agit d’un nom de domaine en –ain basé sur l’anthroponyme Otsar mais envisage également une formation toponymique *otso-arrain « lieu rocheux du loup ».

♦ Rivareyte : attesté Arribarreyte en 1385, du latin ripa fracta, « rive brisée, rompue, escarpée » d’où « rive abrupte ».

–

■ 65 à Gavarnie-Gèdre

♦ cirque de TROUMOUSE

Le pyrénéiste Henry Russel, en 1865, orthographiait Trumouse et non Troumouse. F. Mistral fait dériver le nom de Troumouse de l’occitan trum, trumo (du latin tremulus), « trouble, obscur, sombre », d’où l’adjectif trumado, « nuageux ». Le nom de Troumouse est sans aucun doute formé sur le même nom trumo, accompagné du suffixe oux, ouse. Il s’agit de la montagne nuageuse.

♦ chapelle de HEAS à 1520 m-

En gascon, le f– initial est remplacé par un –h. Le nom Héas doit être compris comme dérivé de fenar (latin fenum + aria), « grenier à foin », accompagné du suffixe augmentatif –as.

Ce nom est fréquent en Gascogne : outre Héas à Gèdre, on trouve Hias à Castetbon, Maurenx, Saubole (Pyr.-Atl.) et à Angoumé (Landes), ainsi que Féas dans la vallée de Baretous, qui est une réfection de Héas, Héaas attestés en 1343.

—

■ 73 à saint-alban-des-villards

♦ LE MONT VIMOUBI

Aucune idée.

♦ et Col des BACHEUX 2460 m -( bassin , bachal ? )

Du français régional bâcheux, « humide, marécageux », probablement de l´ancien français bauche, du gaulois *balcos, « boue ».

■ 74 à thyez

Le mont ORCHEZ

Le nom des Chalets d’Orchez, qui est monté au sommet, semble être un ancien *Orsaix, dérivé avec le suffixe collectif –etum du latin ursus, « ours », patois ors , désignant un lieu fréquenté par les ours.

—

■ 74 à BLOYE

Attesté Bloyaco en 1201, Blavia en 1298, Bloys en 1411, Bloyaci et Bloïci en 1470, d´un nom de domaine d´origine gallo-romaine *Blaudiacum, dérivé avec le suffixe -acum du nom de personne Blaudius.

♦ LE GRAND SALAGINE

Le fief de Salagine est semble-t-il connu au moins depuis 1292. J’ai lu beaucoup de choses à propos de la famille de Salagine, du château de Salagine, de la Grande et de la Petite Salagine, etc. mais, sans forme ancienne disponible, je n’ai nulle part trouvé d’explication convaincante à l’origine de ce nom.

Voici quelques unes de mess élucubrations réflexions à ce propos :

J’aimeJ’aime