J’ai étudié, dans de précédents billets, les noms gaulois briga et dūnum désignant primitivement des reliefs plus ou moins élevés ayant généralement donné lieu à l’établissement d’habitats fortifiés. Les Gaulois, comme nous, avaient bien d’autres noms pour désigner les hauteurs. Il ne sera pas question d’étudier ici les noms dits pré-celtiques ( comme les dérivés des indo-européens *kal, *cucc, etc. ) bien trop nombreux mais de considérer trois appellatifs particuliers : uxo-, « haut », barro, « hauteur », et juri, « hauteur boisée ».

Uxello

Une racine indo-européenne *kel, « haut, proéminent », qui serait à l’origine de « colline, culminer, colonne … », a donné le radical gaulois uxo, « haut ». Formé sur ce radical, le dérivé uxello, « élevé », est fréquent pour désigner des hauteurs pas forcément importantes mais remarquables dans le paysage. C’est le cas à Huisseau-en-Beauce et Huisseau-sur-Cosson (L.-et-C.), à Huisseau-sur-Mauves (Loiret, Ussellum en 1232), à Issel (Aude), à Ucel (Ardèche), à Usseau (D.-Sèvres, Vienne), à Ussel (Cant., Corr., Lot) et Ussel-d’Allier (Allier), à Ucel (Ardèche), à Uxeau (S.-et-L.) ainsi qu’à Uxelles (Jura), Uzel (C.-d’A.) et Uzelle (Doubs). Uxeloup (Luthenay-Uxeloup, Nièvre, Usselaou en 1243) représente ce même uxo accompagné du suffixe gaulois -avum qui a subi l’attraction de « loup ». Lussault-sur-Loire (I.-et-L.), noté Lousault en 1213, pourrait être un dérivé d’uxello avec agglutination de l’article. Il convient enfin de ne pas oublier, dans cette liste, le célèbre Uxellodūnum où César a livré sa dernière bataille de la guerre des Gaules, chez les Cadurques ; si plusieurs lieux en ont revendiqué l’héritage, le plus vraisemblable est sans doute le Puy d’Issolud à Vayrac (Lot).

Le même radical avec le suffixe superlatif –sama, donnant uxisama, « très élevé », a fourni les noms d’Exmes (Orne, aujourd’hui intégrée dans Gouffern-en-Auge), de Huismes (I.-et-L., Oxima en 907) et de Humes-Jorquenay (H.-Marne, Jorquenay : soit du gaulois *jorcos, « chèvre sauvage », soit d’un homme gaulois *Jorquennus) ainsi que la deuxième partie du nom de Gasville-Oisème (E.-et-L., Gasville : « domaine de Wado).

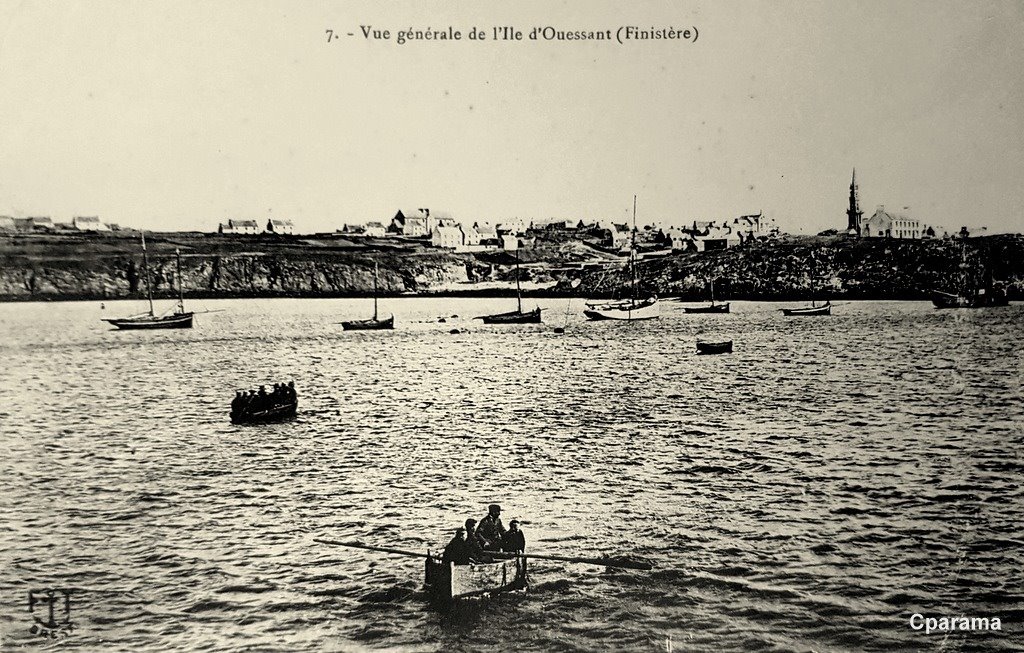

L’île d’Ouessant (Fin.), que l’on trouve notée Oυξισαμη (Ouxisamé) sous la plume de Strabon en 7 av. J.-C., a un nom issu de ce même uxisama : c’est « la plus haute », soit que les marins la considéraient comme la plus élevée (relativement aux autres îles ), soit comme la plus éloignée (vers l’ouest).

Pour mémoire, on a vu que le dérivé uxello pouvait entrer en composition avec dūnum (cf. Exoudun, Issoudun à l’article correspondant) et d’autres.

Barro

Avec le sens de « sommet », le gaulois barro (à comparer au vieil irlandais barr, au gallois et cornique bar, de même sens) est à l’origine de nombreux toponymes de formes simples ou composées.

■ employé seul, on le retrouve dans les noms de Bar (Corr.), Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine (Aube), Bar-lès-Buzancy (Ardennes), Bar-le-Duc (Meuse) et Bor-et-Bar (Aveyron, avec Bor, noté Vortz en 1258, de l’occitan vordz, « osier »). Le même appellatif a pu être dégradé en bard comme dans Bard (Loire, Bar en 1218), Bard-les-Époisses, Bard-le-Régulier et Jeux-lès-Bard (C.-d’Or), Bard-lès-Pesmes (H.-Saône), en Barr (B.-Rhin),en Barre (Tarn, Bar en 972) ou encore en Bart (Doubs, au pied du Mont Bar). Montbard (C.-d’Or) est une tautologie comme le Mont Bar du Doubs et le Mont Bar à Allègre (H.-Loire).

■ employé avec un suffixe :

- diminutif : Bairols (Alpes-Mar, avec le roman -eolum), Barjols (Var, id.), Barret-le-Haut et Barret-le-Bas (H.-Alpes, avec l’occitan -et), Barret-de-Lioure (Drôme, id.), Barles (Alpes-de-H.-P., avec le latin -ulus) ;

- augmentatif : Barras (Alpes-de-H.-P.) ;

- d’appartenance -ensem : dans le sens de « pays de Bar », on trouve le Barrès ou Barrez, autour de Mur-de-Barrez (Aveyron) et de Lacapelle-Barrès (Cantal) ; l’équivalent en langue d’oïl est le Barrois autour de Bar-sur-Aube et le Barrois autour de Bar-le-Duc ;

- roman itt-ana (sous entendu terra) : Barretaine (Jura), « (terre ) du petit sommet » ;

- roman -icianum : Bazien (Vosges, Barzien en 1396, « (village) du Barrois ».

■ employé en composition :

- gaulois *nava, « plaine, vallée entre deux montagnes, ruisseau dans une vallée » : Barnave (Drôme ), « hauteur dans la vallée » ;

- gaulois gemelo, « lien » : Bargème (Var) et son diminutif Bargemon (Var) ;

- latin locus, « lieu » : Barlieu (Cher) ;

- latin mons, « montagne » : Montbard (C.-d’Or, castrum Barris montis en 1065), un nom tautologique ;

- germanique hoch, « élevé » : Hohbarr devenu Haut-Barr en français, un sommet à Saverne (Bas-Rhin) où on trouve un château en ruine ;

- germanique kopf, « tête » : Barrenkopf, un sommet à l’ouest de Masevaux (H.-Rhin).

Comme beaucoup de noms monosyllabiques bar connait de nombreux faux-amis à l’origine de toponymes qui peuvent prêter à confusion comme Barran (Gers) et Barinque (Pyr.-A.) issus de l’occitan baren, « ravin, précipice », les nombreux Baron issus du nom de personne germanique Baro, etc. Le Bar (Alpes-Mar) est noté Poncius Albarni en 1078, Albarn en 1083 puis lo Bar au XVIè siècle : du nom de personne germanique Adalbern ; la syllabe initiale Al- a été prise pour l’occitan al, « à le ».

Juris

Juris désignait une « hauteur boisée, forêt de montagne ». Cette racine est féminine, d’où les deux noms de la montagne du Jura, d’abord Jura chez César au milieu du Ier siècle av. J.-C. et Juris au début du Vè siècle chez Martianus Capella. On trouvera aussi les formes Jures chez Pline l’ancien et Joras chez Strabon. De ces différentes formes est issu le nom Joux qui se dira encore jusqu’au XVIè siècle et que l’on trouve dans le nom de la Joux, grande région boisée aux confins du Jura et du Doubs. Ce sont les cartographes du XVIè siècle (Mercator,…) qui reprendront la terminologie césarienne et appelleront Jura mons la montagne majeure de Franche-Comté, même si les noms des villes et bourgs apparaissent en français. C’est pourtant cette forme latinisante qui sera adoptée par les cartographes et géographes, comme Sanson d’Abbeville qui écrira Mont de Jura en 1648. Outre Lajoux (Jura), on trouve encore, dans une large moitié est de la France surtout, quantité de La Joux, la Haute Joux, le Bois ou la Forêt de la Joux, etc. tous issus de ce juris.

La paronymie avec les dérivés de jugum, « crête de montagne », ( donnant des noms en Joux ou Jeu), est source de difficulté et seules les formes anciennes permettent de trancher. Jours, en Côte-d’Or, attesté Jorx en 1170, Jugi en 1174 et Jorz en 1246, semble bien être un dérivé de juris, confondu avec jugum par les scribes.

Il faut adjoindre aux noms communs féminins joux ou jour qui désignaient une forêt de montagne, des dérivés jorat, jouret, jorette, jorasse, à valeur diminutive ou péjorative, dont certains se sont figés dans des toponymes : c’est le cas des noms des Grandes et Petites Jorasses en Haute-Savoie, dans le massif du Mont-Blanc.

En composition avec le gaulois ialo, « clairière », juris a donné son nom à Jureuge, un hameau de Laurie (Cantal ) et, précédé du latin per, « à travers », à Perjuret, un hameau de Fraissinet-de-Fourques (Loz.), avec le sens de « à travers la montagne », d’où « col ».

La devinette

Il vous faudra trouver le nom d’une commune de France métropolitaine.

Le nom d’origine, formé d’un des trois mots étudiés dans le billet précédé d’un adjectif gaulois, a fini par être si mal compris qu’il s’écrit aujourd’hui en trois mots censés lui donner le sens compréhensible d’« endroit » d’un « animal ». Mais ce sens a paru si peu logique aux premiers étymologistes, qui auraient sans doute préféré un « végétal », qu’ils ont émis l’hypothèse que le premier des trois mots aurait remplacé un homonyme qui, lui, donnait un sens tout à fait correct et d’autant plus plausible qu’il existe d’autres exemples de ce genre. Les toponymistes plus récents, s’appuyant sur les formes anciennes, ont bien démontré l’origine doublement gauloise de ce nom.

Le chef-lieu du canton dans lequel se situe cette commune porte un nom dérivé d’ un autre des trois mots étudiés dans le billet.

■ un premier indice :

■ un deuxième indice — pour ceux qui disposeraient d’une machine à voyager dans le temps :

Réponse attendue chez leveto@sfr.fr

Le premier à nous parler de ce « branle de la Montarde » est Thoinot Arbeau (pseudonyme de Jehan Tabourot, 1519-1591) dans cet ouvrage.

Deux constatations :

— l’auteur est né à Dijon ;

— selon ce glossaire, montarde serait la forme picarde (à Villiers-Bocage) du français « moutarde ».

Mais ce ne sont sans doute que des coïncidences car on ne parlait pas picard à Dijon.

Cependant, si on feuillette le premier ouvrage cité, on trouve, outre ceux de Malte, de Bretagne ou de La Haye, des branles des Pois, du Chandelier, des Sabots — alors, pourquoi pas de la « moutarde » ?

Autre constat : si j’ai bien trouvé des toponymes Montard (à Soucy dans l’Yonne, à Lamongerie en Corrèze et à Orange en Vaucluse, pour ne citer que les lieux-dits habités), je n’en ai trouvé aucun au féminin *Montarde.

J’aimeJ’aime

En effet … quel chaud son !

J’aimeJ’aime

« Arbeau notes that the dance is danced in Hault Barrois style »

https://www.libraryofdance.org/dances/branle-montarde/

——————–

Montier-en-Der étant seulement à 50 km de Bar-le-Duc, on peut quand même se demander si Montirandé et Montarde ne sont pas le même mot …

|S’il s’agit bien du Barrois de Bar-le-Duc.]

J’aimeJ’aime

Par ailleurs, il faut constater que le Branle Charlotte est antérieur à l’utilisation du boudoir (et s’étonner que le Branle Pinagay soit un branle coupé) ::

« Les pas

On distingue deux types de branle :

branle simple : deux pas de taille normale sur la gauche, un petit pas sur la droite, après chaque pas, les pieds sont joints.

branle double : deux pas de taille normale sur la gauche, deux petits pas sur la droite. Le branle simple s’adapte à un rythme à trois temps et le branle double à un rythme à quatre temps.

Variantes

D’autres branles, tous forgés sur le modèle du double et du simple, sont décrits par Arbeau

Branles coupés :

Cassandre (branle double avec un branle simple à gauche à un moment : écoutez bien la musique !)

Pinagay

Charlotte

Branle de la guerre

Aridan

Branle de Poitou

Branle d’Écosse

Triory de Bretagne

Branle de Malte

Branles morgués :

Branle des lavandières

Branle des pois

Branle des hermites

Branle de la torche

Branle des sabots

Branle des chevaux

Branle de la montarde

Branle de la haie

Branle de l’official

https://tradi-danses.org/spip.php?article14

————–

[Quant au Branle de la Haie (iu de la Haye, aurait-il quelque rapport avec Brigitte Lahaie ? (Question pour les cinéphiles. Pour les cinés X-Files, la vérité est ailleurs : n’oublions pas que l’acteur qui joua Fox Mulder, tint aussi le rôle principal dans Californication et que l’homme doit être assis en tailleur pour la position du lotus, selon le KS.]

J’aimeJ’aime

Un branle à quatre mains serait un cotillon

___

si j’ai bien suivi

J’aimeJ’aime

Je pense que si Montarde et Montirandé étaient le même nom, on parlerait du branle de Montarde et non pas du branle de la Montarde.

Le nom de Montarde est cité comme nom de famille dans les Actes de réception des notaires royaux (1687-1793) de la sénéchaussée de Riom.

Ce nom est encore porté aujourd’hui et les sites ad hoc montrent sa prépondérance dans la Loire, la Saône-et-Loire et le Rhône.

Il s’agit très certainement d’un nom de lieu ( formé de « mont » avec suffixe augmentatif « -ard ») aujourd’hui disparu et qui n’est plus identifiable.

J’aimeJ’aime

AUTRE HYPOTHÈSE

(AUTRE ÉLUCUBRATION ?)

Si l’on ne trouve pas « montarde », il existe « montardin », qui qualifie un faucon « qui habite les montagnes ».

http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/montardin

Or il existe le Branle Montagne :

« Brandi Gavot ou Le Branle Montagne

Cette danse s’effectue avec des sabots.

Les pas sont ceux des montagnards qui doivent être plus marqués que ceux des danses de la plaine avec de forts frappements de pieds qui sont censés stimuler la terre et aider les plantes à pousser… »

https://www.provence7.com/portails/traditions/fetes-et-jeux-en-provence/danses-provencales/

Et :

Sans oublier :

[Mais il n’est pas question ici de la montagne de Branler, dans les Alpes.]

J’aimeJ’aime

Dans son Orchéographie, Thoinot Arbeau parle du « branle de Monstierandel » (p. 73) et du « branle de la Montarde » (p. 89). Cela confirme donc ce que disait Leveto (mais en était-il besoin ?) : les deux diffèrent :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54531m/f147.image

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54531m/f180.image

——————–

La graphie « Monstierandel » correspond à la graphie anglaise que j’ai déjà signalée :

« À noter que, dans un ouvrage paru à Londres en 1592, « The Suruay Or Topographical Description of France « , on trouve la graphie Montirandall (p. 9, l. 20) »

https://books.google.fr/books?id=_ZJmAAAAcAAJ&pg=PA96&lpg=PA96&dq=montirandal&source=bl&ots=n0fmB-KOXB&sig=ACfU3U1S5UG6UmVvZPJhDNiqqqkr4g9aGA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiL-7P27o7rAhXfCmMBHTKgB_0Q6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=montirandal&f=false

———————–

On trouve sur WP anglais mention d’un branle Montardon :

« Arbeau gives choreographies for eight branles associated with specific regions; the Burgundian (see above) or Champagne, the Haut Barrois, the Montardon »

https://en.wikipedia.org/wiki/Branle

[Rien à voir, apparemment, avec Montardon, dans les Pyrénées-Atlantiques.]

J’aimeJ’aime

@ Tertous

Merci pour vos vaines investigations dans l’univers déconcertant de la danse : elles me vont droit au cœur sans me convaincre de quoi que ce soit.

Bien que je n’en aie rien à

branlerbattre et que l’enjeu soit dérisoire, je me fais comme une idée de la chose… qui ne passerait pas par la géographie mais davantage par l’agitation relative des corps en mouvement :GAILLARDE : allure vigoureuse, mâle attitude au dance floor.

PAVANE : bien que de Padoue, elle a donné se pavaner, posture affichée

TARENTELLE : de Tarente (Ritalie), elle fait dans la frénésie.

GIGUE : avec idée de gambade et de trémoussement.

PASSACAILLE : avec l’idée de passer (la rue?)

SALTARELLE : avec l’idée de sauter (sauter qui ?)

GALOP : avec l’idée de galoper ( « galoper*» qui ?)

Etc.

_________________

Donc, selon une logique qui m’est particulière et que personne n’est tenu de partager, je verrais très bien, dans cette MONTARDE, l’idée de « monter »… monter après une Gaillarde, opportune et qui met en place la virilité du danseur et ses ambitions d’escaladeur au déduit

__________________

Deux citations, pour la déco’ et la simple fantaisie sémantique :

En société, toast porté :

En n’importe quelles autres circonstances, au manège, au bal annuel du Cadre Noir ou même dans le cadre (ordinaire) d’une conversation d’apéro quand arrivent moultes** considérations d’ordre sociétal ou moral :

* On sait peu que «galoper» une femelle n’est rien d’autre que de lui faire une sorte de cour assidue, histoire de l’attendrir avant un possible débourrage sévère. Le verbe « flirter », en français tel qu’on le cause, pourrait passer pour une sorte d’équivalent… mais il est beaucoup moins savoureux. – Poil aux nœuds!

** Tout comme l’invariabilité de l’adverbe se trouve contestée avec SOUVENT, de si « souventes » fois, par privilège particulier, je m’accorde le droit de genrer et nombrer ce vieux MOULT…

Dans son état, il ne m’en tiendra pas rigueur.

_____________________

Une vidéo, now?… pour être raccord avec le sens particulier de « galoper » en mondaine situation de bal ?…OK!

Peut-être plus tard, quand les violons auront cessé de tourner, je causerais d’une autre pratique chorégraphique, celle dite en certains endroits, la TOURNANTE… et telle que la partenaire ne dispose que d’une robe si empesée/amidonnée que son cavalier ne peut la trousser/retrousser.

J’aimeJ’aime

« A la santé de nos chevaux, de nos femmes et de ceux qui les montent. »

Pas de chichi entre nous !

J’aimeJ’aime

Quelques tours de pistes supplémentaires ?

J’aimeJ’aime